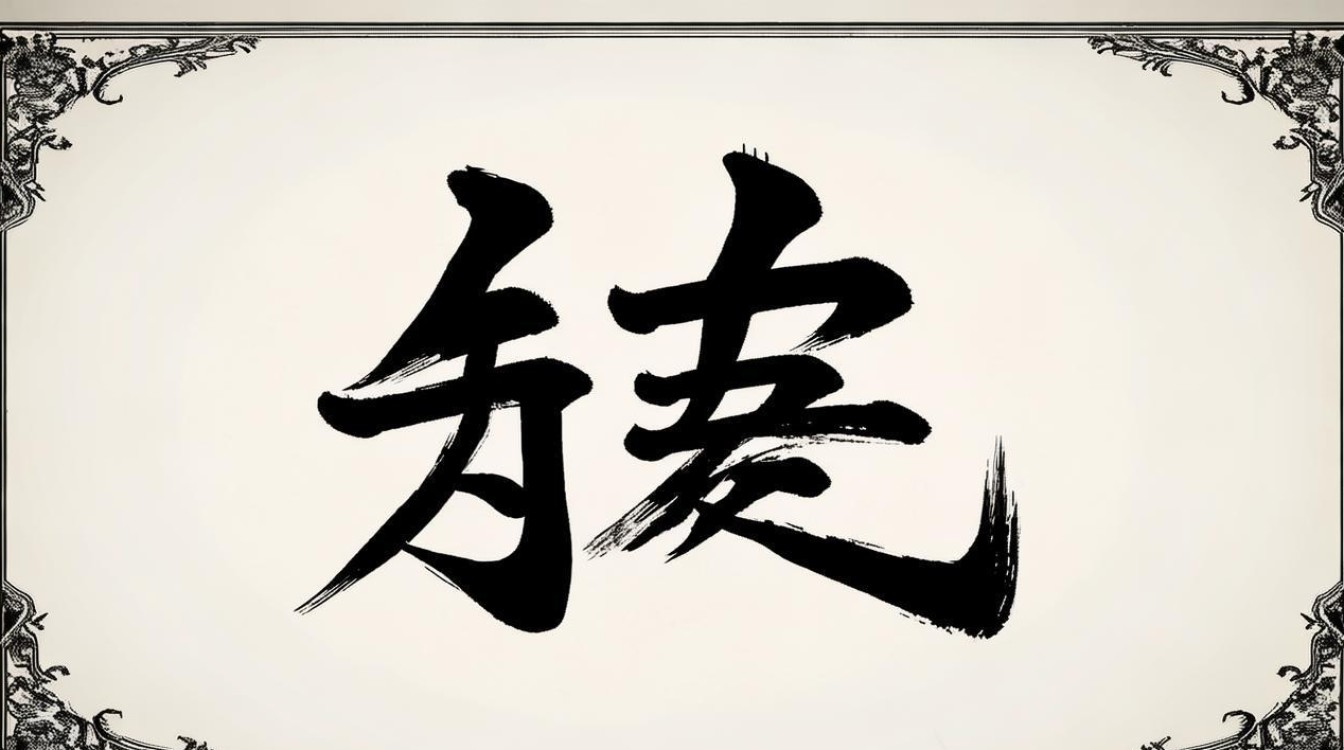

“侍”字在书法中不仅是常用汉字,更因蕴含“侍奉”“陪伴”“敬谨”的文化意涵,成为书家展现笔墨功力与人文情怀的重要载体,从字形演变到书写技法,从历代书迹到当代创作,“侍”字的书法艺术始终承载着汉字美学的深层逻辑与东方伦理的精神密码。

字形演变与书法美学根基

“侍”字本义为陪伴在尊者身边、恭敬服侍,其字形从“人”(亻)、从“寺”。“亻”为形旁,表与人的行为相关;“寺”本义为官署,引申为“持守、供奉”,故“侍”字从“寺”得声兼义,整体结构暗示“以恭敬之心持守其职”,在书法史上,“侍”字的形态随书体演变不断丰富:

- 甲骨文与金文:尚未形成独立“侍”字,但“亻”旁与“寺”的雏形已见端倪,甲骨文中“人”旁作侧立人形,线条简劲;金文中“寺”字上部“土”像高台,下部“寸”像手持器械,结构趋稳,为后世“侍”字左右结构的布局奠定基础。

- 小篆:秦代统一文字,“侍”字作“侍”,左右结构分明,“亻”旁竖画挺直,“寺”部横画均匀,线条圆转中见筋力,体现秦书“同文为体,整齐为用”的美学。

- 隶变:汉代隶书将小篆圆转线条改为方折,“侍”字“亻”旁撇画变短而斜,“寺”部横画分档,竖画带“折刀头”,形成“左敛右放”的对比,为楷书定型奠定基础。

- 楷书:魏晋至唐代,“侍”字结构完全定型,如欧阳询《九成宫》中“侍”字,“亻”旁撇画轻盈如兰叶,竖画劲直如松针;“寺”部横画平正,竖钩内擫含蓄,整体“中宫紧敛,外展舒朗”,成为后世书写典范。

下表梳理“侍”字在不同书体中的结构特征与美学倾向:

| 时期 | 书体 | 结构特点 | 美学倾向 |

|---|---|---|---|

| 商周 | 甲骨文 | “亻”与“寺”分立,线条瘦硬 | 简古率真,象形意味浓 |

| 秦代 | 小篆 | 左右对称,线条圆转匀称 | 整肃端庄,秩序感强 |

| 汉代 | 隶书 | 横画分档,撇画带波磔 | 雄浑开张,方拙中见灵动 |

| 魏晋-唐代 | 楷书 | 中宫收紧,笔画穿插避让 | 法度严谨,气韵内敛 |

书写技法:从笔画到章法的艺术表达

“侍”字虽结构简单,但书写时需兼顾笔画力度、结构平衡与章法呼应,方能体现其文化内涵。

笔画:以“敬”为魂,以“力”为基

- “亻”旁:撇画需“逆锋起笔,中锋行笔,回锋收笔”,忌浮滑轻飘,如颜真卿《颜勤礼碑》中“亻”旁撇画,起笔藏锋如“坠石”,行笔略带弧度,收笔含蓄,体现“谦恭”之态;竖画需“挺直不僵”,起笔顿笔后垂直下行,收笔或垂露(圆润)或悬针(锋利),根据书体风格调整。

- “寺”部:上横宜短,中横宜长,形成“横担”之势,如柳公权《玄秘塔碑》中“寺”部横画,起笔方峻,行笔抗肩(向右上倾斜),收笔顿挫,显骨力;竖钩是“寺”字精神所在,需“竖如劲松,钩如金戈”,起笔与横画衔接,行笔垂直向下,至钩处略驻笔后快速向左上挑出,忌无力或过度外展。

结构:左右相生,主次分明

“侍”字为左右结构,需遵循“左让右、主次明”原则:左部“亻”旁占1/3宽度,笔画紧凑,为“宾”;右部“寺”部占2/3宽度,笔画舒展,为“主”,书写时需注意“穿插避让”:如“寺”部第一横可向左延伸,插入“亻”撇画下方,避免左右脱节;右部“寸”的竖钩需与左部竖画形成“顾盼”,如王羲之《兰亭序》(摹本)中“侍”字,左竖微右倾,右竖钩微左弯,似两人相侍,姿态生动。

章法:从单字到作品的意境营造

在书法创作中,“侍”字需根据语境调整风格:若用于书写“侍宴”“侍读”等雅词,宜用行书或小楷,笔致流畅,如文徵明《小楷前后赤壁赋》中“侍”字,笔画连带自然,温润如玉;若用于表现“侍卫”“侍君”等庄重场景,宜用楷书或隶书,笔势雄强,如伊秉绶隶书“侍”字,横画平直如砥,竖画粗壮如柱,显肃穆之气,在作品中,“侍”字需与上下字形成“疏可走马,密不透风”的节奏,如与“立”“从”等字组合时,“侍”的右部“寺”可适当收缩,避免拥挤。

历代书迹中的“侍”字:风格与文脉

历代书家对“侍”字的书写,既体现个人风格,也折射时代审美。

- 王羲之行书:笔势飘逸,“侍”字左右笔画连带紧密,如《圣教序》中“侍”字,“亻”旁撇画与“寺”部横画以牵丝呼应,行笔如行云流水,体现“不激不厉,而风规自远”的晋韵。

- 颜真卿楷书:雄浑厚重,“侍”字“亻”旁竖画与“寺”部竖画向内倾斜,形成“外拓”之势,笔画饱满如“屋漏痕”,显忠正刚毅之气,契合其“颜体”雄强书风与儒家风骨。

- 赵孟頫行楷:秀逸典雅,“侍”字结构匀称,笔画圆润,“寺”部竖钩轻盈上挑,如《胆巴碑》中“侍”字,兼具晋唐法度与宋代意趣,体现其“复古出新”的书学主张。

- 当代书家:如沈鹏先生草书“侍”字,打破左右结构界限,“亻”旁与“寺”部以连笔融合,线条跌宕起伏,将“侍”的动态感与时代审美结合,赋予传统字形新生命力。

当代创作:传承与创新的平衡

当代“侍”字书法创作,需在继承传统基础上探索创新:可通过“以古为师”,临摹历代经典书迹,夯实笔墨技法与结构功底;可结合现代审美,尝试材料创新(如拼贴、拓印)、形式突破(如巨幅、异形载体),或融入“侍文化”主题(如书写古代侍女、文人雅集场景),使“侍”字从实用汉字升华为承载文化记忆的艺术符号。

FAQs

问:初学者练习“侍”字书法时,左右结构常写得松散,如何解决?

答:解决“松散”问题需把握“穿插”与“比例”:明确“亻”旁占1/3、“寺”部占2/3的比例,避免“头重脚轻”;利用“穿插”——“寺”部第一横可向左延伸至“亻”撇画下方,“寺”部竖钩起笔可略低于“亻”竖画,形成“你中有我”的紧密感;通过“临摹—对比—修正”循环,对照《九成宫》《玄秘塔碑》等楷书范本,反复调整笔画位置,直至结构稳固。

问:“侍”字在书法创作中如何通过笔墨体现“侍奉”的文化内涵?

答:“侍奉”的核心是“恭敬”与“专注”,书写时可从三方面体现:一是用笔,“藏锋”起笔、“回锋”收笔,避免锋芒毕露,显内敛庄重;二是结构,中宫收紧,笔画不夸张外放,如“亻”旁撇画不宜过长过斜,“寺”部竖钩不宜过度外挑,体现谦逊之态;三是气韵,通过笔画的轻重徐疾,传递“专注持守”的心境,如行书中“侍”字笔画连带流畅但不潦草,显“敬而不怠”的从容。