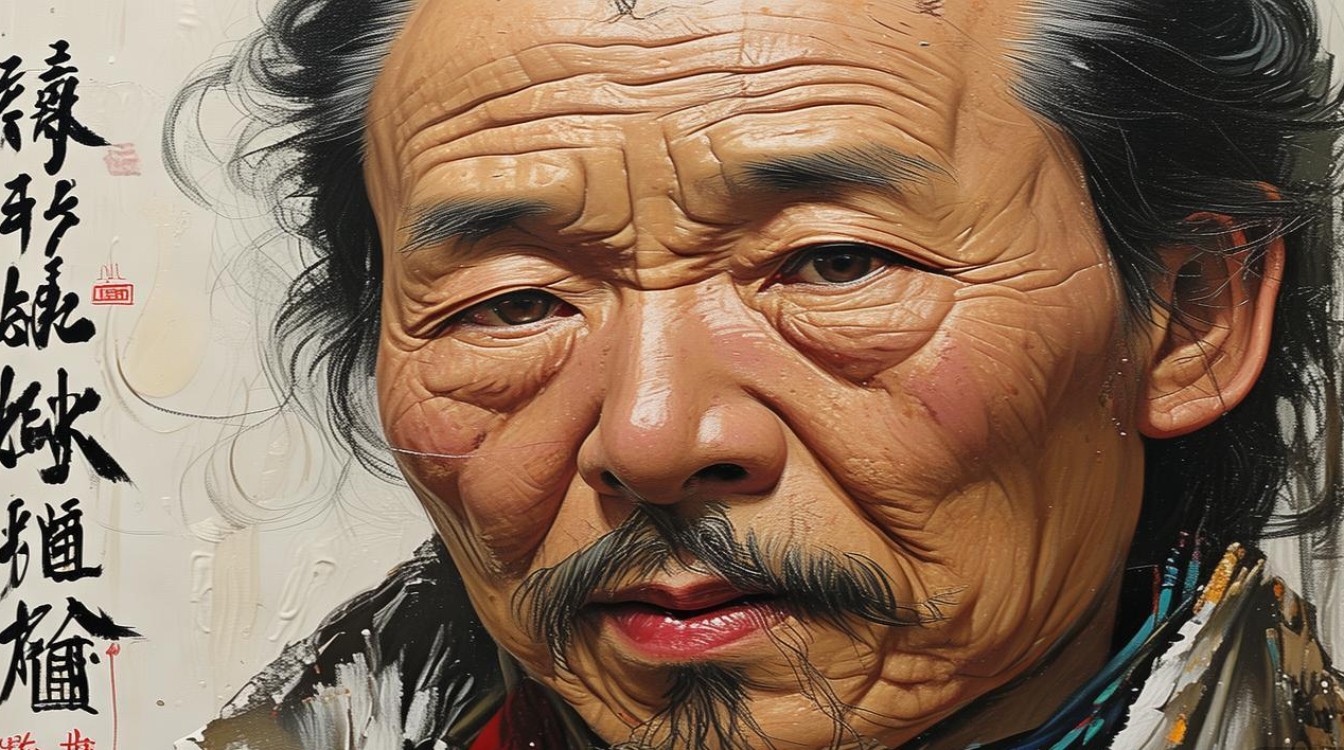

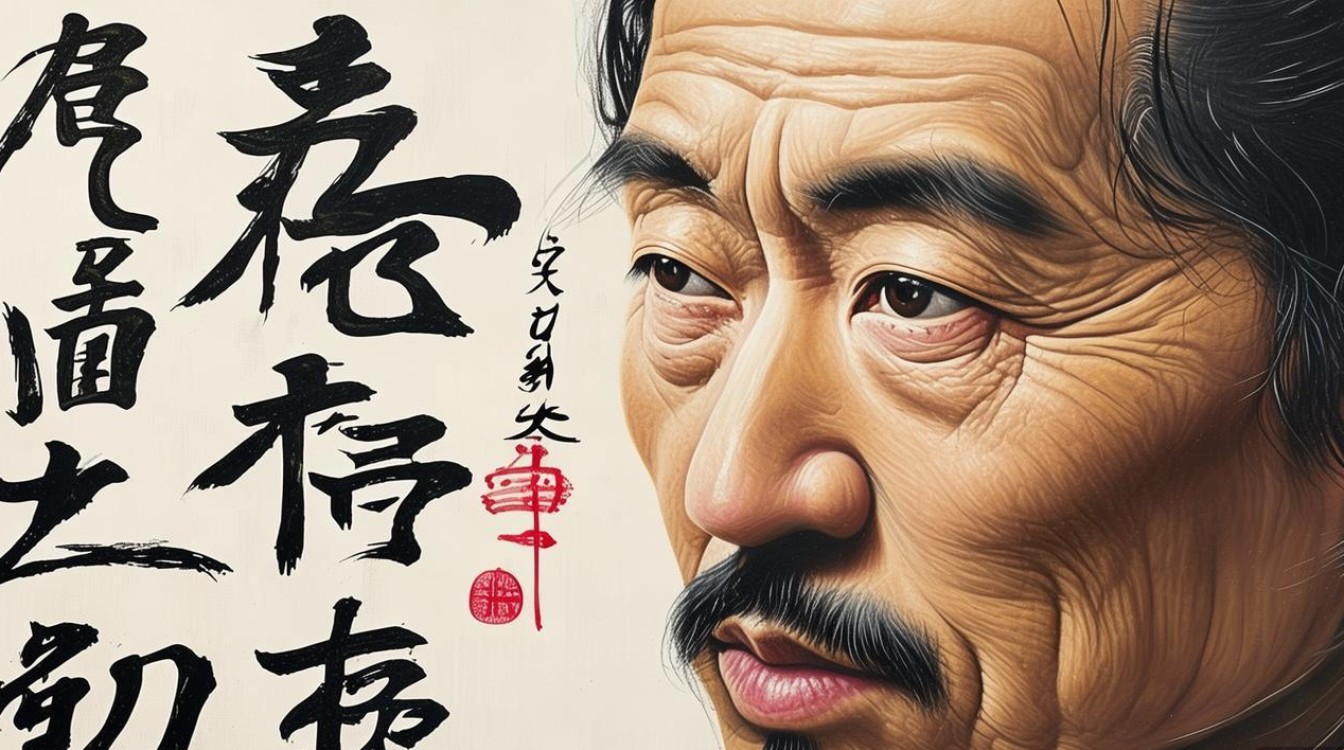

刘溯,当代中国油坛颇具影响力的实力派画家,1965年出生于江苏苏州,自幼浸润于吴门画派的温润文气,后又系统研习西方油画技法,形成了兼具东方诗意与西方表现力的独特艺术语言,他毕业于南京艺术学院油画系,师从著名画家沈行工、陈世宁等,深得学院派绘画的扎实功底,同时不拘泥于传统,在艺术探索中不断突破边界,成为连接东西方绘画美学的实践者之一。

刘溯的艺术创作以“光影叙事”与“人文关怀”为核心,题材广泛涵盖江南水乡、城市记忆、人物肖像及自然景观,他的画作既注重对客观物象的精准捕捉,又强调主观情感的深度投射,在色彩运用上尤为大胆而克制——常以暖色调奠定画面基调,辅以冷色系的微妙过渡,营造出或明快、或沉郁、或朦胧的视觉氛围,笔触上,他既能以细腻的笔触雕琢光影层次,展现物象的质感与肌理,又能以奔放写意的挥洒,传递内心的激情与张力,形成“写实中有写意,写意中见精神”的艺术特质,其作品不仅是对自然与生活的记录,更是对时代变迁中个体情感与人文精神的深刻思考。

在刘溯的创作生涯中,不同时期的作品呈现出鲜明的风格演变,早期以江南水乡系列为代表,如《周庄晨雾》《平江路旧事》等,画作中白墙黛瓦、小桥流水在朦胧的光影中若隐若现,既保留了吴门画派的雅致,又融入了西方印象派对光影的敏感捕捉,营造出“诗画江南”的意境,中期转向城市记忆主题,《老巷深处》《时光印记》等作品通过斑驳的墙面、老旧的家具、市井的人物,记录了城市化进程中逐渐消逝的烟火气,笔触愈发厚重,色彩对比强烈,充满对历史与现实的反思,近年来,他的自然景观系列如《山魂》《秋韵》等,则转向对生命本体的追问,以山川的雄浑、草木的枯荣为载体,用象征性的笔触与色彩,表达对自然永恒与生命短暂的哲学思考,艺术语言更加凝练而富有张力。

刘溯的艺术成就不仅体现在作品的艺术价值上,更在于他对油画艺术的推广与教育贡献,他多次参与国内外重要展览,如“中国油画展”“亚洲当代艺术双年展”等,作品被中国美术馆、江苏美术馆等多家机构收藏,并获“全国美展优秀奖”“江苏省油画展金奖”等多项荣誉,作为高校油画专业教师,他始终秉持“技道并重”的教学理念,注重培养学生的观察力、表现力与创造力,其学生中有多人已成为艺术界的新生力量,他还积极参与公益艺术项目,通过艺术讲座、公益展览等形式,让更多人感受油画艺术的魅力。

以下是刘溯艺术创作分期的风格特点概览:

| 创作时期 | 时间段 | 风格特点 | 代表作品 | 创作背景 |

|---|---|---|---|---|

| 早期探索期 | 1980s-2000s | 学习西方古典技法,融合中国传统笔墨,注重光影与意境的结合 | 《初春》《姑苏人家》 | 求学期间对东西方艺术的系统研习,受吴门画派与印象派双重影响 |

| 中期成熟期 | 2000s-2010s | 形成“光影叙事”风格,色彩明快与厚重并存,题材转向城市与人文 | 《老巷深处》《时光印记》 | 定居城市后对现代化进程中人文变迁的观察与思考 |

| 晚期升华期 | 2010s至今 | 关注人文关怀与哲学思考,笔触自由象征性增强,色彩更具表现力 | 《山魂》《岁月留痕》 | 对生命、时间等永恒主题的探索,艺术语言趋于凝练与深刻 |

刘溯的艺术理念可概括为“画为心象,技进于道”,他认为,绘画不仅是技巧的展现,更是艺术家内心世界的镜像,在创作中,他强调“写生为基,创作为魂”,既坚持深入生活写生,从自然与现实中汲取灵感,又注重在写生基础上进行主观提炼与情感升华,使作品既有生活的真实感,又有艺术的超越性,他曾说:“好的画作应该能让观者看到物象,更感受到物象背后的温度与力量。”这种对“情感真实”的追求,使他的作品总能引发观众的共鸣。

在当代艺术多元化的背景下,刘溯坚守油画的本体语言,同时不断吸收新的艺术元素,他的实践为传统油画的当代转化提供了有益的借鉴,他的作品如同一面镜子,映照出江南文化的底蕴、时代发展的印记,以及艺术家对生命的热爱与思考,在中国油画艺术中独树一帜,具有持久的艺术生命力。

相关问答FAQs

问:刘溯油画家在创作江南水乡系列时,如何将西方油画的光影技法与中国传统山水画的意境相融合?

答:在江南水乡系列创作中,刘溯首先以西方油画的光影理论为基础,通过明暗对比、色彩冷暖变化塑造空间层次,例如在《周庄晨雾》中,他用晨光的微弱光源营造出朦胧的氛围,增强画面的真实感;他借鉴中国传统山水画的“留白”与“散点透视”,弱化西方油画的焦点透视,取而代之的是多角度的景物组合,使画面更具东方美学的“可游可居”之感,他融入中国画的“笔墨意趣”,以写意的笔触表现水波的流动、柳枝的摇曳,既保留了油画的厚重质感,又传递出水乡的诗意与灵动,实现了技法与意境的有机统一。

问:刘溯的城市记忆系列作品为何能引发观众对“时代变迁”的共鸣?这些作品在题材选择和表现手法上有何独特之处?

答:城市记忆系列之所以能引发共鸣,在于刘溯选取的题材具有普遍的情感连接——他聚焦于城市中逐渐消失的老巷、老店铺、老物件,这些元素承载着几代人的集体记忆,在表现手法上,他采用“细节叙事”与“象征符号”相结合:通过细腻的笔触刻画斑驳的墙面、生锈的门锁、市井人物的皱纹,增强画面的真实感与代入感;运用象征性的色彩与构图,如以暗沉的色调暗示时光的流逝,以倾斜的构图表现城市变迁中的失衡感,老巷深处》中,他特意保留了一盏昏黄的路灯,既照亮了巷子的角落,也象征着即将消逝的温暖记忆,让观众在视觉感受中自然联想到自己的成长经历,从而产生强烈的情感共鸣。