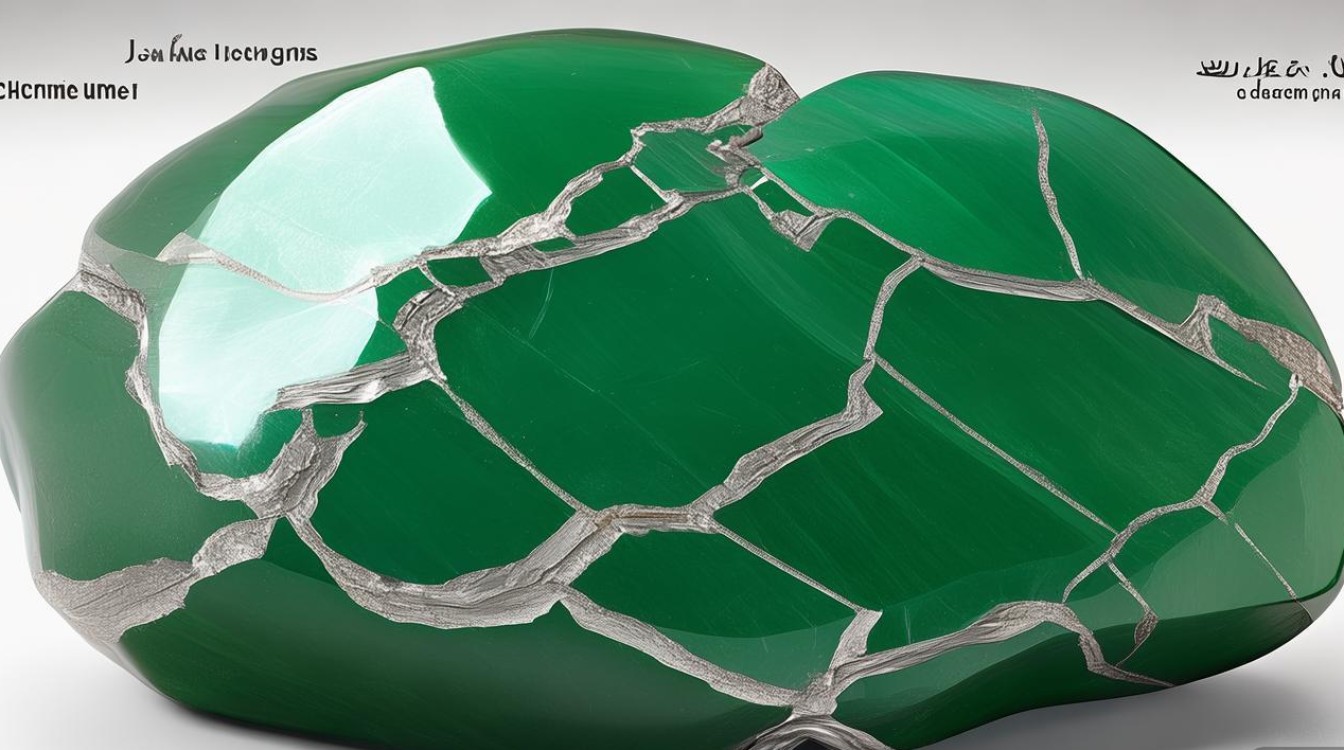

翡翠作为一种珍贵的玉石,其颜色丰富多样,其中绿色是最受市场欢迎的品种,而铬元素正是赋予翡翠翠绿色调的关键致色离子,在翡翠的矿物组成中,其主要矿物为硬玉(NaAlSi₂O₆),而铬元素通常以类质同象的形式替代硬玉晶体中的铝(Al³⁺),形成Cr³⁺离子,由于Cr³⁺的电子层结构具有选择性吸收特性,它会吸收光谱中的黄光和红光,透射绿光,从而使翡翠呈现出绿色,铬在翡翠中的含量、赋存状态及与其他元素的相互作用,共同决定了翡翠绿色的色调、饱和度、明度及分布特征,直接影响着翡翠的品质与价值。

铬在翡翠中的含量区间较广,从微量(<0.1%)到较高含量(>1%)均有分布,不同含量对应着差异明显的绿色表现,当铬含量低于0.1%时,翡翠多呈现无色或极浅的淡绿,几乎不具备商业价值;含量在0.1%-0.3%时,可形成浅绿色或豆绿色,颜色较淡,饱和度不足;含量达到0.3%-0.5%时,常为苹果绿或秧绿色,色调纯正,饱和度适中,属中档翡翠;当铬含量在0.5%-0.8%时,易形成帝王绿,其颜色浓郁、鲜艳均匀,透明度高,是翡翠中的极品,价值连城;若铬含量超过1%,则可能导致绿色过深,呈现暗绿、墨绿甚至近黑色,此时虽颜色浓郁,但透明度往往降低,且可能分布不均,形成“黑花”,价值反而有所下降,值得注意的是,铬的分布均匀性同样关键,若铬元素呈团块状或丝絮状聚集,会导致翡翠出现“色花”“色根”,影响整体美感。

铬的来源与翡翠形成的地质环境密切相关,翡翠形成于高温高压的变质作用环境,其原岩多为富含钠、铝、硅的蛇绿岩或玄武岩,在板块俯冲带,地幔部分熔融或富铬的橄榄岩与流体相互作用,将铬元素带入硬玉晶格中,铬的富集程度反映了成矿过程中铬的供给能力,通常与特定的大地构造背景相关,铬元素在翡翠中的赋存状态并非单一,除替代铝形成Cr³⁺外,部分铬可能以铬铁矿(FeCr₂O₄)等矿物包裹体形式存在,这类包裹体会导致翡翠出现黑色斑点或杂质,降低品质。

铬与其他元素的相互作用也会影响翡翠的颜色,铁(Fe)元素是翡翠中常见的伴生元素,Fe²⁺或Fe³⁺的存在会与Cr³⁺竞争吸收光谱,导致绿色中泛黄或泛灰,降低颜色的鲜艳度,当铬与铁的含量比例适当时(如Cr:Fe≈3:1),可形成黄绿色或阳绿色;若铁含量过高,则绿色偏暗,甚至呈现“油青”或“蓝水”色调,镁(Mg)、钙(Ca)等元素的含量也可能影响铬的类质替代量,进而改变颜色的饱和度。

在翡翠检测中,铬的鉴定是评价绿色翡翠的重要环节,常规的宝石学检测可通过观察颜色、折射率(1.66左右)、密度(3.33 g/cm³)等特征初步判断,但准确测定铬含量需借助现代分析技术,紫外-可见吸收光谱可显示Cr³⁺的特征吸收峰(如437 nm吸收带,660 nm和690 nm双吸收峰),是鉴定绿色翡翠致色离子的关键手段;电子探针显微分析(EPMA)或激光剥蚀电感耦合等离子体质谱(LA-ICP-MS)则能精确测定微区铬含量,为翡翠的产地溯源与品质评价提供数据支持。

铬对翡翠价值的影响是双面的,适中的铬含量(0.3%-0.8%)能赋予翡翠鲜艳、纯正的绿色,显著提升其经济价值,尤其是帝王绿翡翠,因其稀有性和美观性,成为收藏市场的宠儿,过高的铬含量或铬的分布不均,则可能导致颜色过深或出现杂色,反而降低价值,市场上部分翡翠通过“染色”或“镀膜”处理伪造绿色,但人工添加的铬多存在于翡翠裂隙或表面,无法进入晶格,通过光谱检测或放大观察可鉴别。

相关问答FAQs

Q1:铬含量越高的翡翠绿色一定越鲜艳吗?

A1:不一定,绿色的鲜艳度不仅取决于铬含量,还受铁元素、铬的分布均匀性及翡翠透明度等因素影响,若铬含量过高(>1%),可能导致绿色过深发暗,甚至出现黑色包裹体,反而降低鲜艳度;铁元素的存在会使绿色泛黄或泛灰,即使铬含量较高,颜色也不够纯正,只有铬含量适中(0.5%-0.8%)、铁含量低且分布均匀时,翡翠的绿色才会最鲜艳纯正。

Q2:没有铬的翡翠能是绿色吗?

A2:极少数情况下可以,但非常罕见,翡翠的绿色主要致色离子为铬(Cr³⁺),但在特定地质条件下,若铁(Fe)含量较高且铬含量极低(<0.05%),部分翡翠可能呈现浅黄绿色或灰绿色,这种绿色通常色调暗淡、饱和度低,商业价值不高,人工处理的“染色翡翠”可通过绿色染料(如铬盐)注入裂隙形成绿色,但这是后天处理结果,并非天然致色,天然翡翠的绿色几乎都与铬元素的存在直接相关。