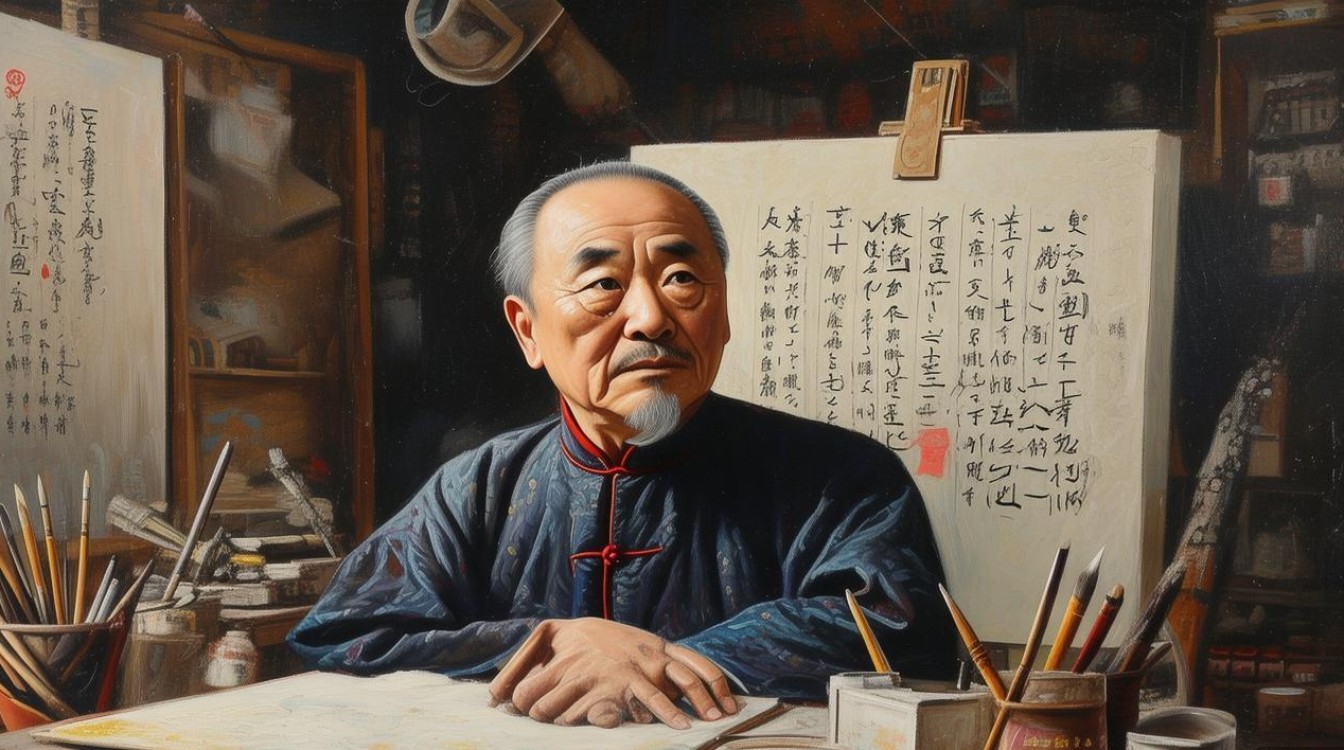

油画家部建是中国当代油画领域中一位兼具传统底蕴与现代探索精神的艺术家,他的创作以对光影的敏锐捕捉、对人文情感的深度挖掘以及对油画语言的独特诠释而备受业界关注,自上世纪90年代末步入画坛以来,部建的艺术实践始终围绕“如何在油画中融入东方美学意境”这一核心命题展开,其作品既有西方古典油画的细腻质感,又蕴含中国文人画的写意精神,形成了鲜明的个人艺术风貌。

艺术启蒙与早期探索:在传统与写实中扎根

部建的艺术启蒙始于家庭环境的熏陶,他出生于江南一个文化底蕴深厚的家庭,祖父擅长书法,母亲从事民间工艺绘画,自幼便沉浸在笔墨与色彩的熏陶中,少年时期,他系统学习了素描与水彩,对造型基础和色彩感知力打下了扎实功底,1995年,他考入中国美术学院油画系,师从全山石、许江等前辈艺术家,在校期间深受写实主义教育体系的影响,通过对古典油画技法的临摹与研究,深入理解了油画材料特性与光影表现的逻辑。

毕业后,部建选择了深入生活、扎根现实的创作路径,他花了三年时间走遍中国西南、西北地区,采风写生,创作了《黄土谣》《高原牧歌》等系列写实作品,这一阶段的作品以人物肖像和乡土风景为主,笔触细腻厚重,色彩沉稳克制,通过对普通民众生活状态的刻画,展现了底层生命的坚韧与质朴,黄土谣》中,老农脸上的皱纹与黄土的肌理相互呼应,斑驳的暖色调既传递出土地的温暖,又暗含岁月的沧桑,体现了早期创作中对“真实感”与“人文性”的双重追求。

风格转型与语言突破:融合东方意境的油画探索

2005年前后,部建的艺术创作进入转型期,在持续研究西方印象派、后印象派艺术的同时,他开始系统研习中国传统山水画与书法,试图将东方美学中的“留白”“气韵”“意境”等理念融入油画语言,这一转变的契机,源于他对“油画如何表达东方精神”的思考:“西方油画强调视觉的真实与空间的深度,而东方艺术追求的是心灵的共鸣与宇宙的和谐,两者并非对立,而是可以相互滋养。”

转型期的代表作《江南忆》系列标志着部建个人风格的成熟,该系列以江南水乡为题材,突破了传统风景写实的局限,采用“意象化”的表现手法:画面中,黛瓦粉墙、小桥流水等元素被简化为几何色块,笔触从细腻转向灵动,色彩从沉郁转向清透,大量留白的运用营造出“虚实相生”的意境,江南忆·烟雨》中,远山如淡墨晕染,近处的船与屋舍若隐若现,蓝灰色调与淡彩薄涂相结合,既保留了油画的质感,又呈现出中国水墨画的空灵韵味,评论家认为,这一系列“实现了油画材料与东方诗意的完美融合,为当代中国油画的本土化探索提供了新路径”。

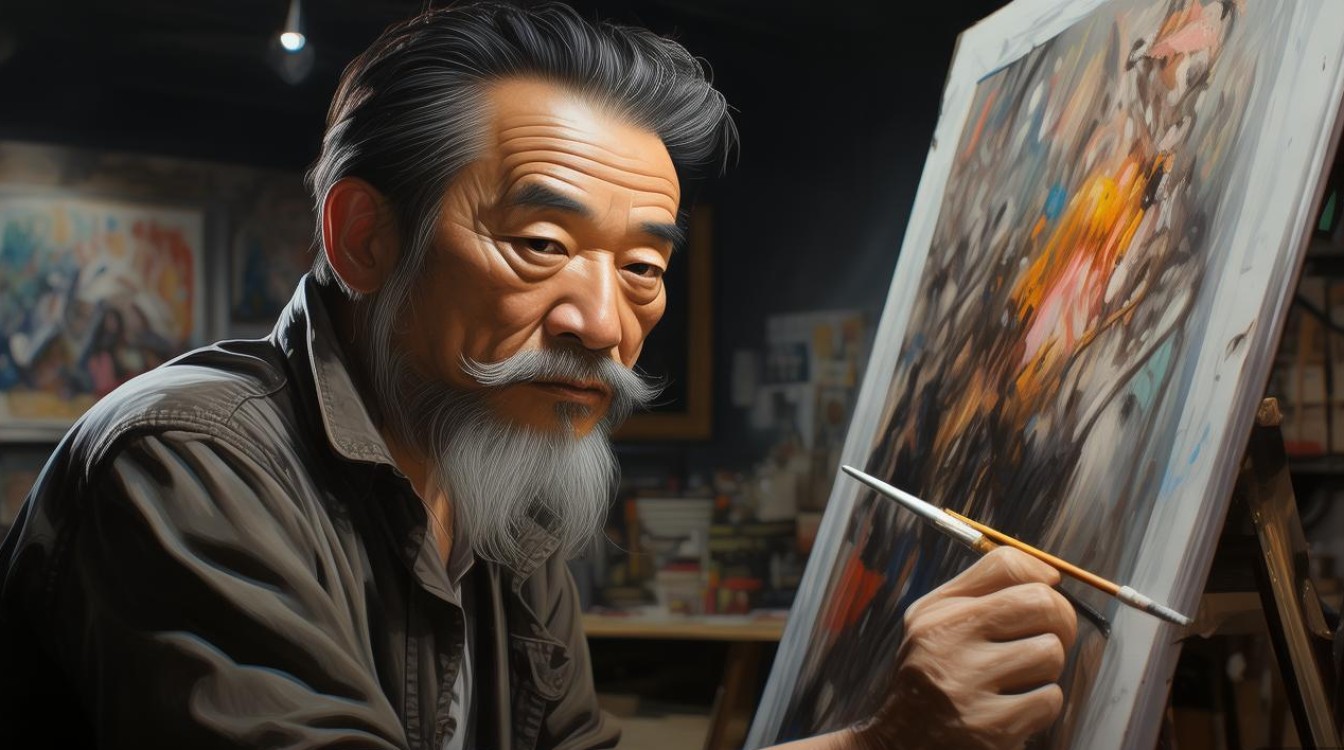

除风景画外,部建在人物画领域也进行了创新尝试,他摒弃了传统肖像画的精准造型,转而通过抽象的笔触与象征性色彩表达人物的精神世界。《红韵》系列以女性为主题,用大面积的红色作为背景,人物的轮廓在色块中若隐若现,笔触奔放而富有节奏感,既传达出生命的热情,又暗含对女性身份的隐喻与思考,这类作品打破了“肖像画必须形似”的固有认知,将油画的表现力从“再现”推向“表现”。

艺术理念与创作实践:在传承中创新,在创新中回归

部建的艺术理念可概括为“三重境界”:技法求“实”、情感求“真”、意境求“虚”,他认为,技法是艺术的基础,必须扎实严谨;情感是艺术的灵魂,必须真诚动人;而意境是艺术的升华,需要超越具象,追求“象外之旨”,在创作中,他始终坚持“师古人、师造化、师心源”的原则:既从古典大师作品中汲取技法养分,又从自然与生活中提炼灵感,最终通过内心的感悟与提炼,形成独特的艺术表达。

为了探索油画语言的更多可能性,部建在材料与技法上也进行了大胆实验,他尝试在油画颜料中加入中国矿物颜料和宣纸纤维,使画面产生特殊的肌理与质感;在创作中引入“书写性”笔触,将书法的提按顿挫融入油画运笔,让线条兼具力度与韵律,山水间》系列,他采用“先铺宣纸后作画”的技法,使油彩在宣纸上自然晕染,形成类似山水画“皴擦点染”的效果,东西方材料的碰撞让画面呈现出独特的时空感。

代表作品与艺术成就

部建的艺术创作生涯中,诞生了多幅具有代表性的作品,以下为部分重要作品及其艺术特色:

| 作品名称 | 创作年份 | 题材类型 | 艺术特色 |

|---|---|---|---|

| 《黄土谣》 | 1998 | 人物肖像 | 写实主义风格,细腻刻画黄土高原老农的形象,色彩沉稳,肌理厚重,展现底层生命的沧桑感。 |

| 《江南忆·烟雨》 | 2007 | 风景画 | 意象化表现,融合水墨晕染技法,大量留白营造空灵意境,蓝灰色调传递江南烟雨的诗意。 |

| 《红韵No.3》 | 2012 | 人物主题 | 抽象表现主义,以红色为主调,笔触奔放,通过色彩与线条的碰撞表达女性生命的张力。 |

| 《山水间·云起》 | 2018 | 风景画 | 材料实验作品,结合宣纸与油画颜料,形成“皴擦”与“晕染”相结合的肌理,体现东方山水精神。 |

凭借独特的艺术风格与持续的创新精神,部建的作品多次入选全国美展、中国油画展等重要展览,并被中国美术馆、上海美术馆等多家机构收藏,他还先后在国内外举办个人画展20余场,出版《部建油画集》《油画的东方之路》等著作,致力于推动中国油画的国际化传播与本土化发展。

相关问答FAQs

问:部建的作品中频繁出现“江南”与“黄土高原”两种截然不同的地域意象,这两种题材在他的创作中分别承载了怎样的情感内涵?

答:“江南”与“黄土高原”在部建的作品中代表了两种精神维度的探索,江南题材承载了他对“诗意栖居”的向往,通过烟雨、小桥、流水等意象,表达对东方美学的回归与对宁静生活的渴望,色彩清透、笔灵动的背后,是对现代都市快节奏生活的反思;而黄土高原题材则源于他对“土地与生命”的敬畏,粗犷的线条、厚重的肌理中,蕴含着对底层民众坚韧精神的礼赞,以及对文化根源的追寻,这两种题材看似对立,实则统一于他对“人文关怀”的坚持——无论是江南的柔美还是黄土的苍凉,都是他对生命本质的思考与表达。

问:部建在创作中强调“意境”的营造,这种东方美学理念如何与西方油画的写实传统相结合?具体体现在哪些技法层面?

答:部建将“意境”的营造与西方油画写实传统结合,核心在于“以形写神,由实入虚”,技法层面主要体现在三点:一是“光影的意象化”,他不再追求西方古典油画中精准的明暗交界线,而是通过弱化光影对比、强化色块晕染,让光影服务于意境表达,如《江南忆》中烟雨的光影如淡墨般朦胧;二是“笔触的书写性”,他将书法的运笔节奏融入油画,用笔的提按、顿挫代替传统的“塑造性笔触”,让线条兼具造型功能与情感表达;三是“留白的运用”,在油画中主动留出空白,打破传统油画“满幅”的构图,形成“虚实相生”的空间感,引导观者进入想象的世界,这种处理既保留了油画的质感,又传递了东方美学的“空灵”与“含蓄”。