余兴公书法作为近现代书法艺术中独具风貌的一脉,其艺术成就与风格特征在书坛留下了深刻印记,余兴公(1898-1976),名文烈,号“铁砚斋主”,浙江宁波人,早年师从海上名宿沈尹默,后转益多师,遍临秦汉碑刻与魏晋法帖,最终形成“碑帖融合、刚柔并济”的个人书风,其书法以行草见长,兼擅篆、隶、楷,作品既承传统法度,又具时代气息,在笔法、结构、墨韵等方面均有独到之处。

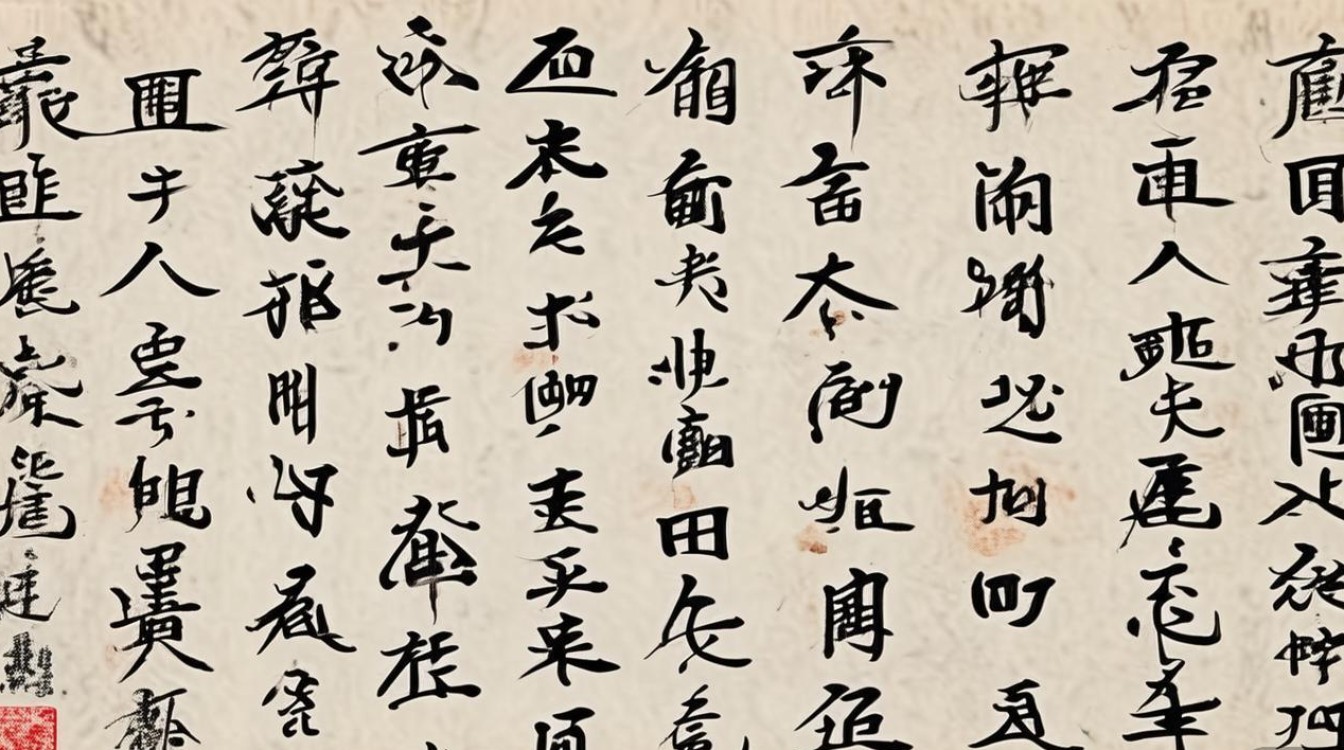

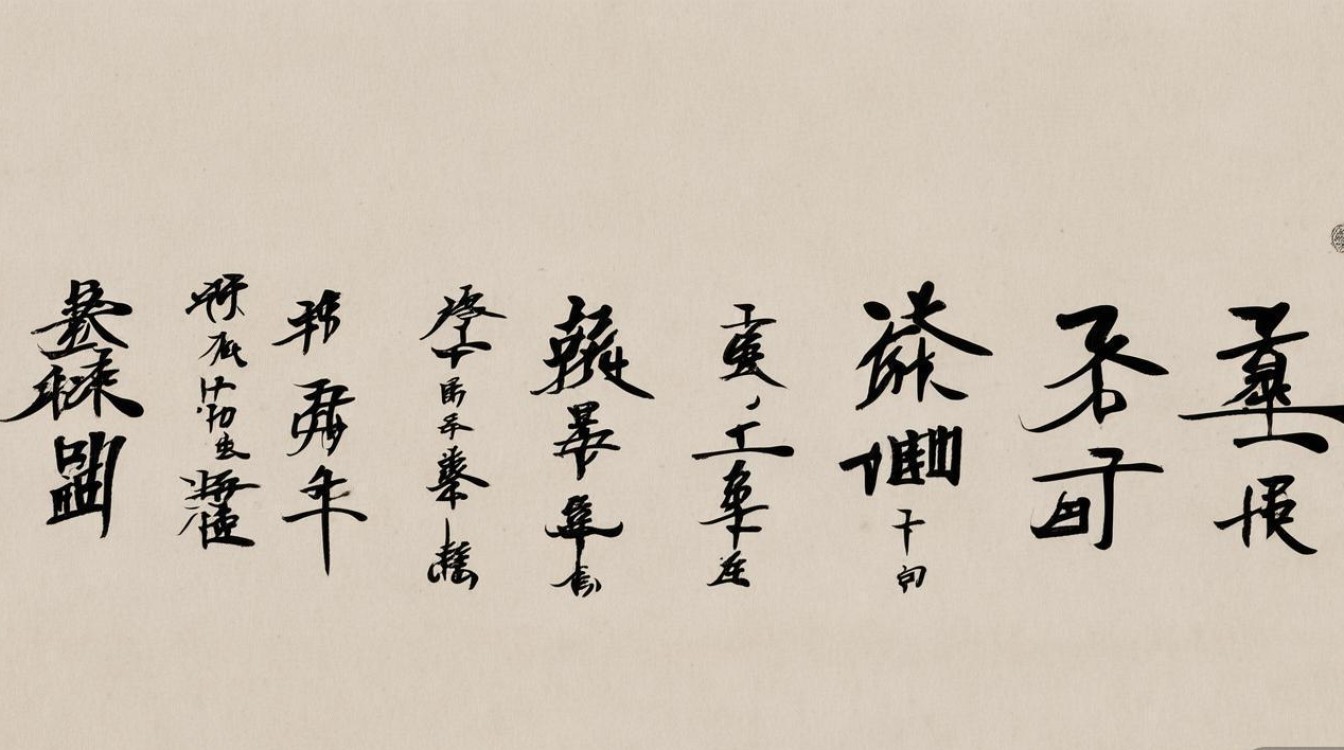

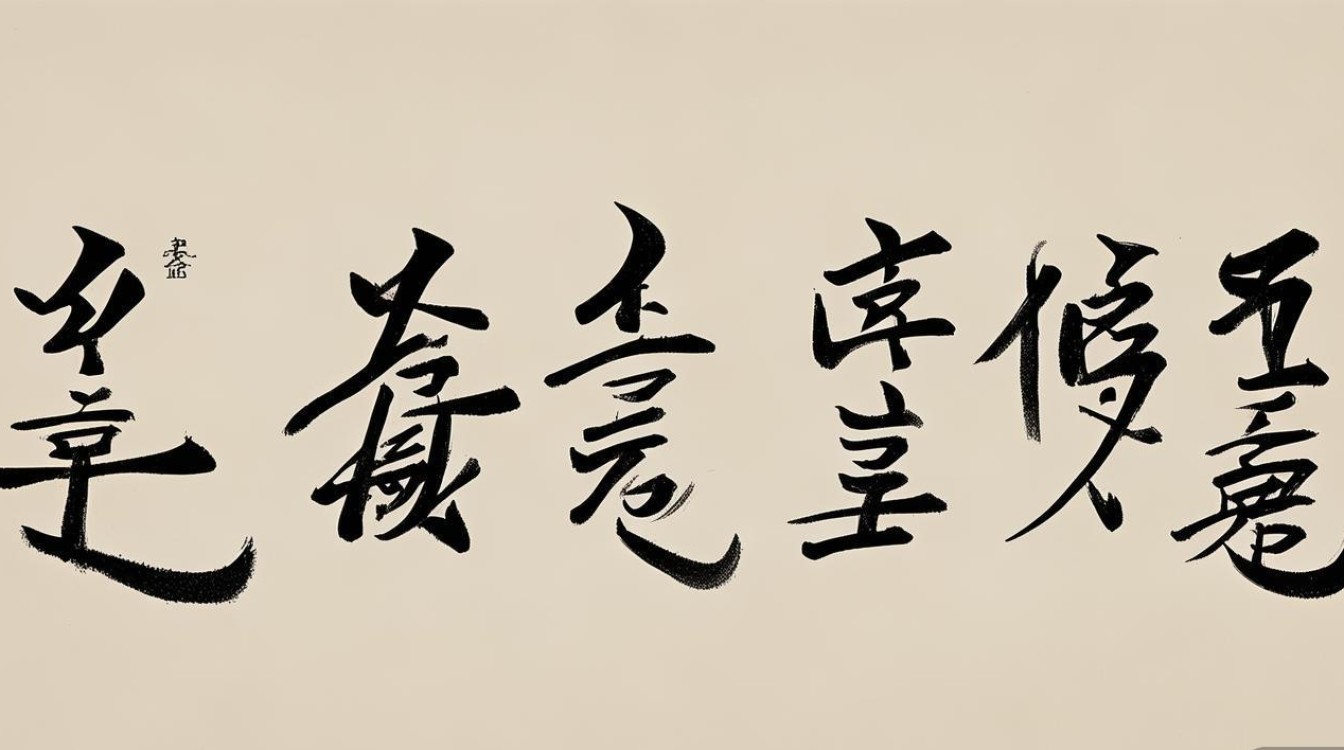

余兴公的书法启蒙始于家学,幼年临习欧阳询《九成宫醴泉铭》,奠定楷书根基,青年时代移居上海,受海派文化影响,广泛接触碑学资源,临摹《张迁碑》《石门颂》等汉碑,笔力渐趋雄强;同时研习“二王”行草,汲取《兰亭序》《祭侄文稿》的气韵,形成“碑为骨、帖为肉”的创作理念,他主张“书法以用笔为上,而结字亦须用工”,强调笔法的提按转折与结构的欹正相生,反对僵化模仿,注重个人性情的自然流露,其行草作品如《赤壁赋》《杜诗条幅》,用笔方圆兼备,侧锋取势中时见中锋浑厚,点画如“屋漏痕”般含蓄有力,结字则疏密有致,既守晋人法度,又具汉人雄风,展现出“清刚雅正、气格高迈”的审美取向。

在篆隶创作上,余兴公亦成就斐然,其篆书取法《泰山刻石》《石鼓文》,线条圆润遒劲,结体端庄匀称,融入小篆的规整与汉篆的灵动,如《篆书四条屏》中“精气神”三字,笔画起收含蓄,中锋行笔如锥画沙,体现出对上古书法的深刻理解,隶书则参以《曹全碑》的秀逸与《张迁碑》的方拙,波磔分明而不失灵动,如《隶书五言联》,笔画厚重中见轻灵,结构紧凑而气脉贯通,展现出“隶中带篆、篆意隶形”的融合创新。

余兴公书法的艺术特色,可从笔法、结构、墨法、气韵四个维度解析,具体如下表所示:

| 风格维度 | 具体表现 | 艺术效果 |

|---|---|---|

| 笔法 | 方圆并用,中侧互济,提按转折精到,善用“屋漏痕”“折钗股”笔法 | 力道内蕴,点画如铁画银钩,既有碑学的雄强,又有帖学的灵动 |

| 结构 | 疏密对比鲜明,欹正相生,重心平稳中见险绝,字形大小参差 | 气势贯通,结字如“算子”而不呆板,兼具法度与变化 |

| 墨法 | 浓淡枯湿相宜,注重墨色层次,行草中“飞白”自然,篆隶中墨色饱满 | 韵律生动,枯笔处如苍藤绕壁,湿笔处如春山含黛 |

| 气韵 | 儒雅中见风骨,平淡中寓奇崛,书如其人,温润如玉而又刚毅不屈 | 格调高远,传达出“书卷气”与“金石气”的统一 |

作为书法教育家,余兴公一生致力于传承技艺,曾任职于上海美专、浙江美术学院(今中国美术学院),培养出大批书法人才,他主张“临帖与创作结合,理论与实践并重”,要求学生先“入古”再“出新”,强调“字外功夫”的重要性,认为书法需以诗文、绘画、涵养为基,其著作《书法十讲》《临池偶得》系统归纳了创作经验,对后世书学影响深远。

余兴公书法的价值不仅在于个人艺术风格的成熟,更在于其对“碑帖融合”路径的探索,为近现代书法如何继承传统、回应时代提供了重要范例,其作品既有传统文人的雅正之气,又具现代审美的创新意识,至今仍被书界奉为典范。

相关问答FAQs

Q1:余兴公书法风格的形成主要受哪些因素影响?

A1:余兴公书法风格的形成是多方面因素共同作用的结果,家学渊源与早期楷书训练(如临习欧阳询)为其奠定了坚实的法度基础;青年时代在上海的海派文化环境中,广泛接触碑学资源(如汉碑)与帖学经典(如“二王”),促成“碑帖融合”的创作理念;其个人性情刚毅儒雅,主张“书如其人”,使作品兼具金石气与书卷气;作为教育家,他对传统经典的深入研习与教学实践,进一步提炼了艺术语言,形成独特的“清刚雅正”风貌。

Q2:初学者学习余兴公书法应注意哪些要点?

A2:初学者学习余兴公书法,可从以下三点入手:其一,先“入古”再“出新”,建议从其楷书或行楷入手(如临摹《九成宫醴泉铭》或其行楷条幅),掌握笔法提按与结构规律,再逐步过渡到行草;其二,注重“碑帖结合”,可同时临习汉碑(如《张迁碑》)以锤炼笔力,研习“二王”法帖以涵养气韵,避免碑帖割裂;其三,强调“字外功夫”,通过研习诗文、绘画提升文化涵养,理解书法背后的精神内涵,而非仅追求技法形式,学习过程中需循序渐进,切忌急功近利,在扎实传统基础上融入个人理解。