仲海书法作为当代中国书法艺术领域的重要代表,以其深厚的传统根基与鲜明的时代气息,在传承与创新中独树一帜,其艺术实践不仅涵盖了篆、隶、楷、行、草五体,更在笔法、结体、章法、墨法等方面形成了独特的审美体系,既延续了古典书法的笔墨精神,又融入了当代文化语境下的个性化表达,成为连接传统与现代的桥梁。

生平与艺术道路:扎根传统,守正创新

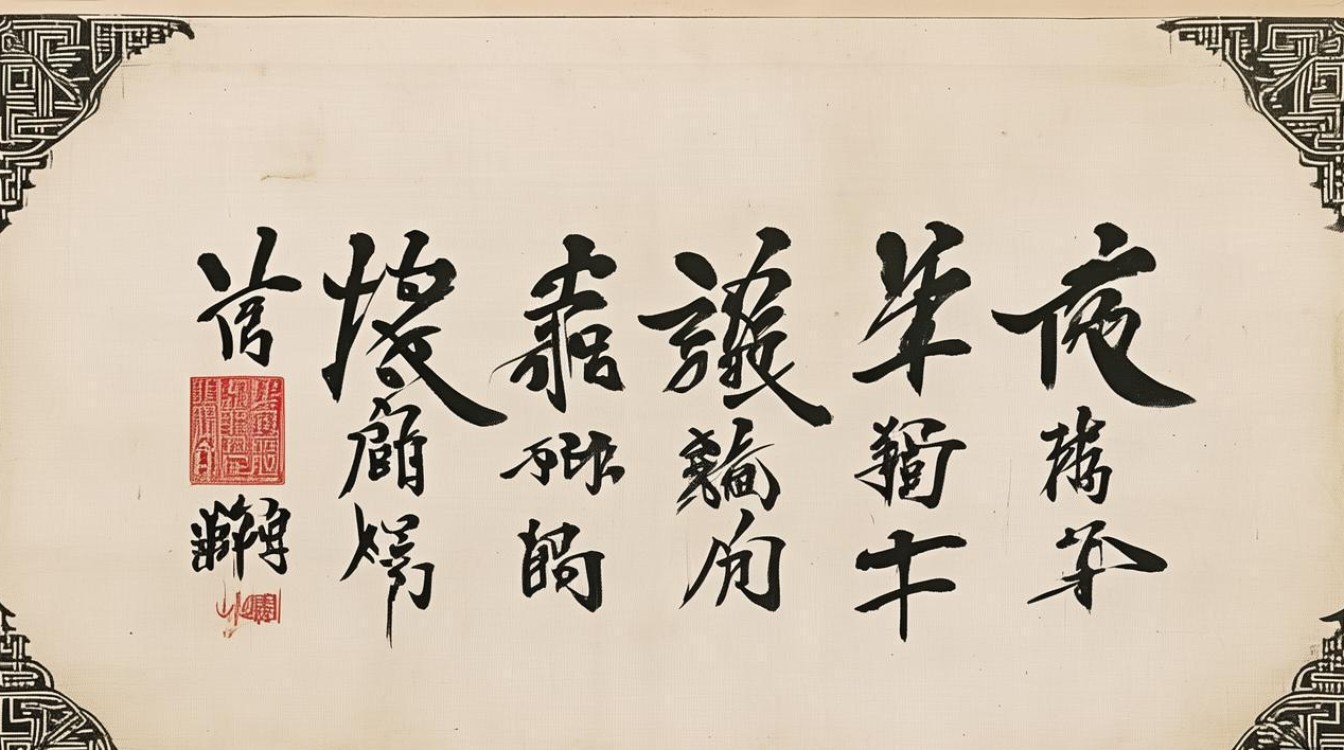

仲海自幼受家庭熏陶,浸润于书法艺术,少年时期临摹颜真卿《多宝塔》《麻姑仙坛记》,奠定楷书端庄雄浑的基础;青年师从书法大家,系统研习汉隶《曹全碑》《张迁碑》,体悟隶书的朴茂与灵动;中年以后,主攻行草,深挖二王《兰亭序》《十七帖》的雅逸,兼取米芾《蜀素帖》的跌宕与王铎的奇崛,逐步形成“碑帖融合、古意新姿”的风格,其艺术道路始终以“传承不泥古,创新不离宗”为准则,在遍临历代经典的同时,注重从自然与生活中汲取灵感——观山川之脉络悟章法,察万物之姿态得结体,使书法艺术既有笔墨传统的厚度,又有鲜活的时代生命力。

书法风格核心要素解析

仲海书法的风格,可概括为“雄健中见雅逸,奇崛中含蕴藉”,其核心要素体现在用笔、结体、章法、墨法四个维度,具体解析如下:

(一)用笔:涩疾相生,方圆兼备

仲海用笔强调“屋漏痕”“锥画沙”的质感,以中锋为骨,侧锋为用,方笔取劲,圆笔取韵,行笔时“涩”与“疾”结合:涩以蓄力,线条如逆水行舟,沉实凝重,避免轻滑;疾以显势,笔画如惊蛇入草,迅捷有力,充满节奏感,其楷书用笔方折多于圆转,如斩钉截铁,兼具颜体的雄强与魏碑的朴拙;行草则方圆互用,牵丝引带自然,既有“二王”的流畅,又融入碑刻的生辣,形成“刚柔相济、动静相宜”的笔意。

(二)结体:欹正相生,险中求稳

结体上,仲海打破常规“平正”的束缚,追求“欹正相生、险中求稳”的动态平衡,其楷书结体内紧外松,主笔突出,如“中”字的竖画纵向延伸,稳住重心;“國”字方框略作倾斜,通过内部笔画的调整达到平衡;行草结体更趋灵活,或上下错落,左右欹侧,如“之”“乎”等字,通过笔画的长短、俯仰、呼应,形成“险中见稳、斜中反正”的视觉效果,既打破板滞,又暗合“奇正相生”的美学原则。

(三)章法:虚实相生,疏密有致

章法布局上,仲海注重“虚实相生、疏密有致”的整体节奏,其作品常采用“密不透风,疏可走马”的对比手法:局部密集处,如行草中的连绵笔画,字字相连,密不透风,形成“实”的块面;疏朗处则单字独立,留白开阔,如“空”“山”等字,以“虚”营造呼吸感,整体布局上,强调行气贯通,字与字、行与行之间通过笔势的顾盼、墨色的浓淡形成内在联系,如行云流水,一气呵成,既有传统书法的“计白当黑”,又融入现代构成的视觉张力。

(四)墨法:浓淡相生,枯润互济

墨法是仲海书法的点睛之笔,其以“浓淡相生、枯润互济”丰富层次感,用墨浓时如乌玉,厚重饱满,如楷书中的主笔;淡时如烟云,轻盈通透,增强画面空间感;枯笔则追求“屋漏痕”的飞白效果,如行草中的牵丝,苍劲老辣,显“金石气”;润笔则墨色饱满,如“涨墨”效果,浑厚华滋,墨色的自然过渡,使作品既有“五色交辉”的视觉丰富性,又暗合“阴阳相生”的哲学内涵。

为更直观呈现仲海书法风格的核心要素,可参考下表:

| 风格要素 | 具体表现 | 代表作品举例 | 艺术效果 |

|---|---|---|---|

| 用笔 | 涩疾相生,方圆兼备 | 行书《赤壁赋》中“江”“月”二字 | 笔力遒劲,节奏鲜明 |

| 结体 | 欹正相生,险中求稳 | 楷书《心经》中“色”“空”二字 | 动态平衡,奇正相谐 |

| 章法 | 虚实相生,疏密有致 | 草书《将进酒》整体布局 | 行气贯通,开合有度 |

| 墨法 | 浓淡相生,枯润互济 | 行草《兰亭序》临作 | 层次丰富,气韵生动 |

代表作品与艺术成就

仲海的书法作品题材广泛,涵盖经典诗文、自作诗词、楹联等,赤壁赋》《兰亭序》《心经》等系列作品最具代表性,其行书《赤壁赋》,以苏轼原文的豪放旷达为基调,用笔圆劲流动,结体疏密有致,章法上采用“竖式行书”的传统形式,通过字组的错落与留白的营造,展现“清风徐来,水波不兴”的意境;草书《将进酒》则奔放激越,线条如“惊雷掣电”,墨色浓枯对比强烈,完美契合李白诗歌的浪漫主义情怀。

艺术成就方面,仲海的作品多次入选“全国书法篆刻展”“中国书法兰亭奖”等国家级重要展览,并获“全国书法作品展”最高奖,多件作品被故宫博物院、中国美术馆等专业机构收藏,其学术成果亦丰硕,著有《书法临帖与创作》《碑帖融合的实践与思考》等,提出“以古为新,以书载道”的创作理念,对当代书法传承与创新产生深远影响,他长期投身书法教育,创办书法工作室,培养大批青年书法家,推动书法艺术的普及与发展。

当代价值与文化意义

在文化自信日益彰显的今天,仲海书法的实践具有重要的当代价值,其一,他坚守“笔墨当随时代”的创作观,在传统基础上融入现代审美,为书法创新提供了可资借鉴的范例——既反对脱离传统的“形式创新”,也反对固步自封的“复古主义”,强调“守正”与“创新”的辩证统一,其二,其作品将书法艺术与文学、哲学、美学深度融合,如《心经》系列通过笔墨传递禅意,《赤壁赋》借书法展现文人风骨,使书法成为承载文化精神的重要载体,其三,仲海的艺术实践启示当代书法家:书法不仅是“技”的展现,更是“道”的体悟,唯有扎根传统、深入生活、涵养心性,才能创作出触动人心的作品。

相关问答FAQs

Q1:仲海书法的“碑帖融合”具体体现在哪些方面?

A1:仲海的“碑帖融合”主要体现在三个方面:一是笔法上,将碑刻的方劲、斩截(如魏碑)与帖学的圆转、流畅(如二王行书)结合,形成“方圆兼备”的笔意;二是结体上,吸收碑书“拙朴、奇崛”的特点,打破帖学“妍美、平稳”的常规,追求“欹正相生”的动态平衡;三是气息上,融合碑刻的“金石气”与帖学的“书卷气”,使作品既有雄强厚重的力量感,又具雅逸蕴藉的书卷味,这种融合并非简单拼凑,而是以帖为体、以碑为用,在传统笔墨语言中注入新的审美内涵。

Q2:初学者学习仲海书法,应从哪些方面入手?

A2:初学者学习仲海书法,建议分三步走:夯实传统基础,从楷书入手,临摹颜真卿《多宝塔》(练笔力)、柳公权《玄秘塔》(练结体),再过渡到隶书《曹全碑》(练朴茂),掌握用笔、结体的基本法则;研习行草经典,重点临摹王羲之《兰亭序》(练雅逸)、米芾《蜀素帖》(练节奏),理解“行气贯通”的章法原理;融入碑意,尝试临习《张迁碑》《龙门二十品》等碑刻,体会方笔、拙趣的笔法,逐步向“碑帖融合”过渡,需注重“读帖”与“临帖”结合,观察仲海作品的线条质感与章法布局,避免盲目追求“形似”而忽略“神似”。