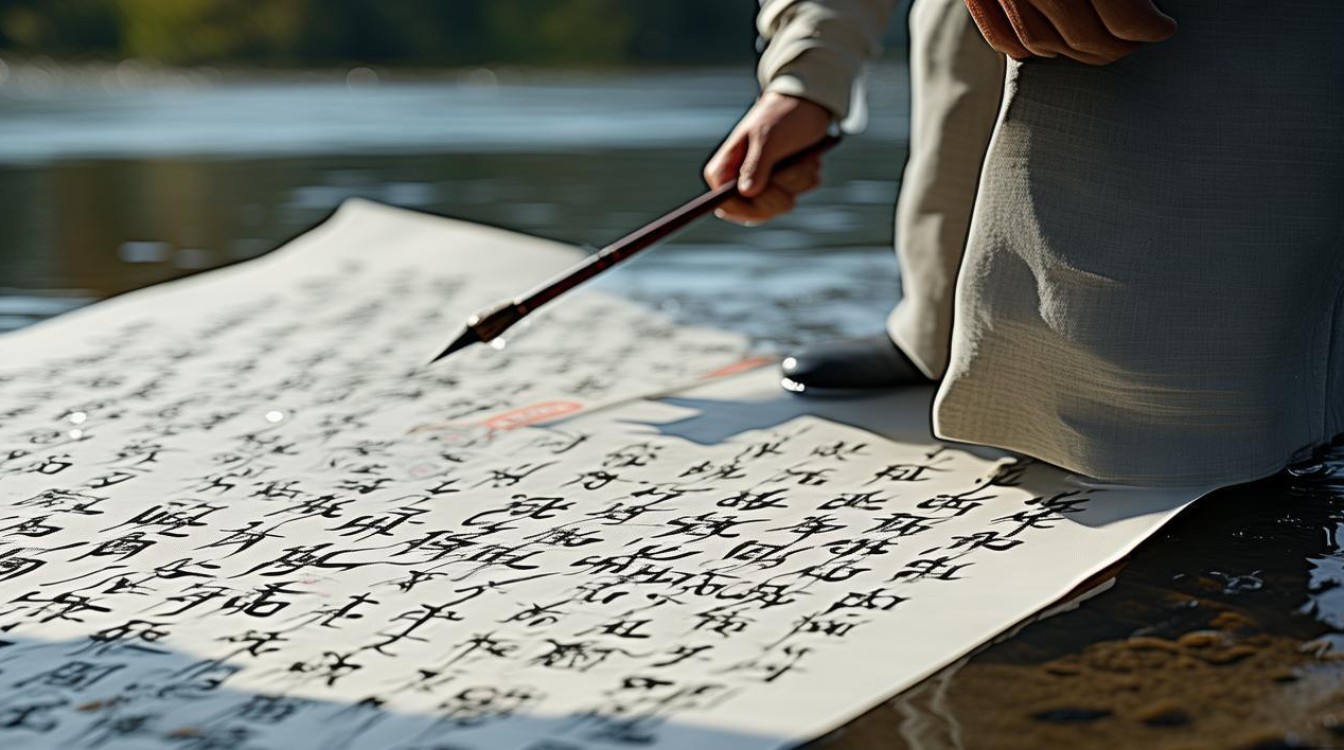

“中流击水书法”并非传统书法流派中的固定称谓,而是近年来书法界对一种强调动态力量感、笔势如江河奔涌般刚劲雄健的书法风格的形象化概括,它以“中流击水”这一意象为核心,将书法创作中的笔法、墨法、章法与自然界的激流搏击精神相融合,追求力与美的辩证统一,既体现书写者内心的澎湃激情,又彰显汉字线条本身的磅礴张力,这种风格多见于行书、草书等动态书体,尤其强调“势”的营造——笔锋在纸面上的运动轨迹如船夫在湍急江流中奋力划桨,时而逆流而上,时而顺势而下,既有对抗阻力时的顿挫力量,又有顺流而下的畅快淋漓。

艺术特征:从“击水”之象到书法之“势”

“中流击水书法”的核心在于“以势生力,以力显势”,其艺术特征可拆解为笔法、墨法、章法三个维度,三者共同构建出“激流涌动”的视觉体验。

(一)笔法:逆势起笔与“折钗股”之力

笔法是书法的骨架,“中流击水书法”对笔法的要求极为严苛,尤其强调“逆势”与“涩势”,所谓“逆势”,即起笔时笔锋并非顺滑推进,而是如船桨击水般逆流而行,通过“欲左先右、欲上先下”的回锋蓄力,积蓄爆发力,这种笔法使线条开头如“斩钉截铁”,具有强烈的视觉冲击力,行笔过程中,则需“屋漏痕”般的涩进感——笔锋与纸面产生适度摩擦,线条如水流遇礁石般微微颤动,既避免光滑浮漂,又暗含内在张力,收笔时则以“折钗股”收势,线条末端如金钗折弯般遒劲有力,毫无虚飘之感,例如王羲之《兰亭序》中“之”字的捺画,起笔逆锋,行笔略带波动,收笔顿挫如刀削,正是“击水”笔法的典型体现。

(二)墨法:浓淡干湿与“飞白”之韵

墨法是书法的血肉,“中流击水书法”通过墨色的丰富变化模拟水流的层次感,浓墨如深潭之水,凝重厚实,常用于笔势转折的关键处,体现“中流砥柱”的稳定感;淡墨如浅滩之流,轻盈通透,用于字与字的过渡,营造“流水潺潺”的连贯性;枯笔则如激流飞溅的水花,线条中留白处形成“飞白”,既表现书写速度的疾驰感,又暗含“力竭而势不止”的余韵,如徐渭的狂草,墨色由浓转枯,笔触间飞白四溢,如狂风卷浪,气势磅礴。

(三)章法:疏密聚散与“行气”贯通

章法是书法的布局,“中流击水书法”打破传统书法“横平竖直”的均衡感,追求“疏可走马,密不透风”的动态对比,字与字之间大小错落、高低参差,如浪峰与浪谷的交替;行与行之间或疏可容舟,或密不容针,形成“水流湍急处狭窄蜿蜒,平缓处开阔奔涌”的节奏感,更重要的是“行气”的贯通——通过牵丝引带、笔势呼应,使整幅作品如一条完整的江河,从开头蓄势到中间奔涌,再到结尾余波荡漾,气脉不断,如怀素的《自叙帖》,字字如珠,行行如流,虽狂放不羁,却“形散神聚”,正是“中流击水”章法的典范。

文化内涵:从自然意象到精神象征

“中流击水书法”不仅是技法的展现,更是中国文化中“天人合一”精神的物化,它以江河为师,将自然界的“击水”之象转化为书法的“用笔”之理,背后蕴含着深刻的哲学与人文内涵。

(一)儒家“刚健中正”的品格追求

“中流击水”的“中流”二字,暗合儒家“中庸”思想——不偏不倚,坚守本心;“击水”则体现“刚健”精神,如《周易》所言“天行健,君子以自强不息”,书法中的“逆势起笔”是坚守初心的象征,“涩势行笔”是面对困境的坚韧,“折钗股收笔”则是达成目标的坚定,这种风格正是儒家“外柔内刚”品格的写照:线条看似流动柔韧,内里却充满不可撼动的力量。

(二)道家“阴阳相济”的哲学智慧

“中流击水书法”中的“刚”与“柔”、“疾”与“徐”、“浓”与“淡”,实则是道家“阴阳相济”哲学的艺术呈现,如笔法中的“逆”与“顺”:逆锋是“阴”,蓄势待发;顺锋是“阳”,一泻千里,二者对立统一,构成完整的笔势,墨法中的“枯”与“润”:枯笔为“阳”,显外放之力;润笔为“阴”,藏内敛之韵,枯润交织如阴阳相生,使作品充满生命力。

(三)文人“中流击楫”的家国情怀

“中流击水”的意象还与历史典故紧密相连,如祖逖“中流击楫”的誓言,象征着面对困境时的奋勇担当,书法中的“击水”之笔,不仅是个人情感的抒发,更是文人精神的寄托——以笔为剑,以墨为锋,在黑白世界中书写对理想与信念的坚守,这种精神在近现代书法中尤为突出,如于右任的行书,笔力沉雄如黄河奔腾,既有“击水三千”的豪情,又含“为生民立命”的担当。

当代价值:传统与创新的融合

在书法艺术日益多元化的今天,“中流击水书法”以其独特的动态美学与精神力量,为传统书法的当代传承提供了新思路,它打破了人们对书法“静态美”的刻板印象,强调“书写过程”的表演性与“作品整体”的冲击力,更符合现代审美对“张力”与“生命力”的追求,这种风格并非对传统的颠覆,而是对“书法即心画”本质的回归——将书写者的情感、精神与自然意象深度融合,让古老的汉字在当代焕发新的活力。

相关问答FAQs

Q1:中流击水书法适合初学者练习吗?

A:中流击水书法对笔法、墨法、章法的要求较高,尤其强调“势”的把握,初学者若直接模仿,容易陷入“用力过猛”或“形似而神不似”的误区,建议先从楷书或隶书入手,掌握“中锋用笔”“提按顿挫”等基本功,再过渡到行书、草书,逐步体会“逆势”“涩势”的笔法要领,在有一定基础后,可通过对王羲之《兰亭序》、怀素《自叙帖》等经典的临摹,感受“中流击水”的动态之美,最终实现“从技法到精神”的升华。

Q2:如何欣赏中流击水书法的“力度感”?

A:欣赏中流击水书法的“力度感”,需从“笔势”“墨韵”“气脉”三个维度入手,首先看“笔势”:线条是否如“锥画沙”“屋漏痕”,既有弹性又有深度,避免“浮滑无力”;其次看“墨韵”:浓淡干湿的变化是否自然,枯笔处的飞白是否如“飞瀑溅玉”,而非“燥笔枯槁”;最后看“气脉”:整幅作品的行气是否贯通,字与字、行与行之间是否形成“如川流不息”的节奏感,真正的“力度感”并非“蛮力”,而是“刚柔并济”的内劲,如《兰亭序》中“永和九年”的“和”字,左收右放,笔势如流水迂回却暗藏力量,正是“力含其中”的典范。