“诘”字作为汉语中蕴含追问、查究之意的汉字,其书法形态不仅承载着文字的实用功能,更在笔墨间展现出独特的审美意蕴,从字形结构到书写笔法,从历史演变到风格差异,“诘”的书法艺术值得细细品鉴,追溯“诘”字的书法源流,可至先秦时期,早期文字中,“诘”由“言”与“吉”组成,“言”为形旁,表言语行为,“吉”为声旁兼表追问以求明晰之意,甲骨文虽未见明确“诘”字,但与之相关的“言”旁已具雏形;金文中,“诘”字结构趋稳,“言”旁笔画方折,“吉”部横画平直,体现出周代文字的庄重感,小篆阶段,“诘”字线条圆转,匀称对称,“言”旁作“讠”简化,“吉”部“士”与“口”紧凑排列,秦代“书同文”政策下进一步规范,隶变时期,“诘”字打破圆转笔势,横画出波磔,“言”旁变为左窄右宽的侧势,“吉”部“士”的横画上仰,“口”方正化,奠定了楷书基础,魏晋至唐代,楷书成熟,“诘”字结构定型,欧阳询、颜真卿等大家笔下,“诘”或险劲挺拔,或雄浑宽博,展现出不同书风。

“诘”字为左右结构,左“讠”右“吉”,左窄右宽是基本框架,书写时,“讠”旁需注意首笔的点画顿笔出锋,竖画垂直向下,收笔略顿,与右部保持适当间距,避免拥挤;“吉”部是结构关键,“士”的短横宜斜抗肩,长横平稳舒展,“口”部上宽下窄,两竖内收,整体与“讠”部形成呼应,笔画搭配上,横画需有长短、轻重变化,如“吉”的长横为主笔,需稳健有力;撇、捺则需避免过度伸展,保持整体紧凑,行书中,“诘”字可简化笔画,如“讠”的竖画与“吉”的横画连带,增强行笔流畅度;草书中则进一步凝练,如“吉”部“口”简化为点或短撇,追求气韵贯通。

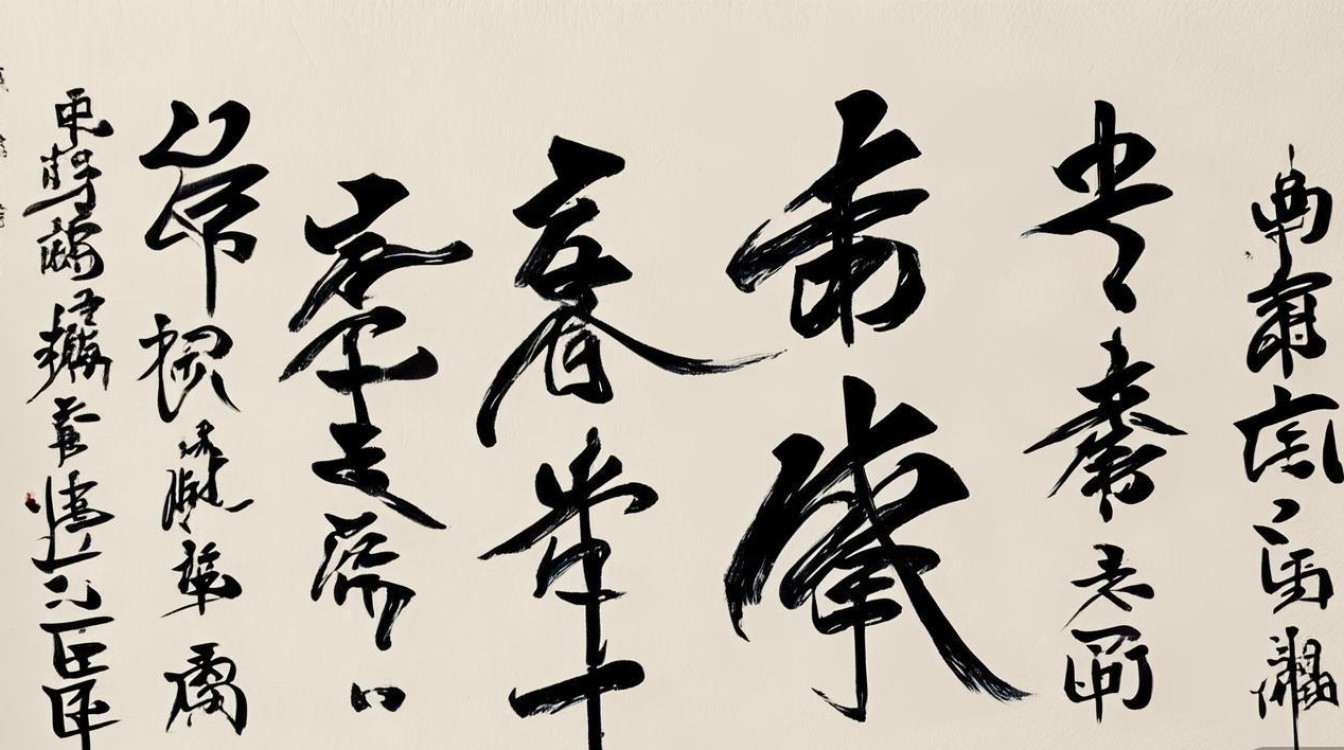

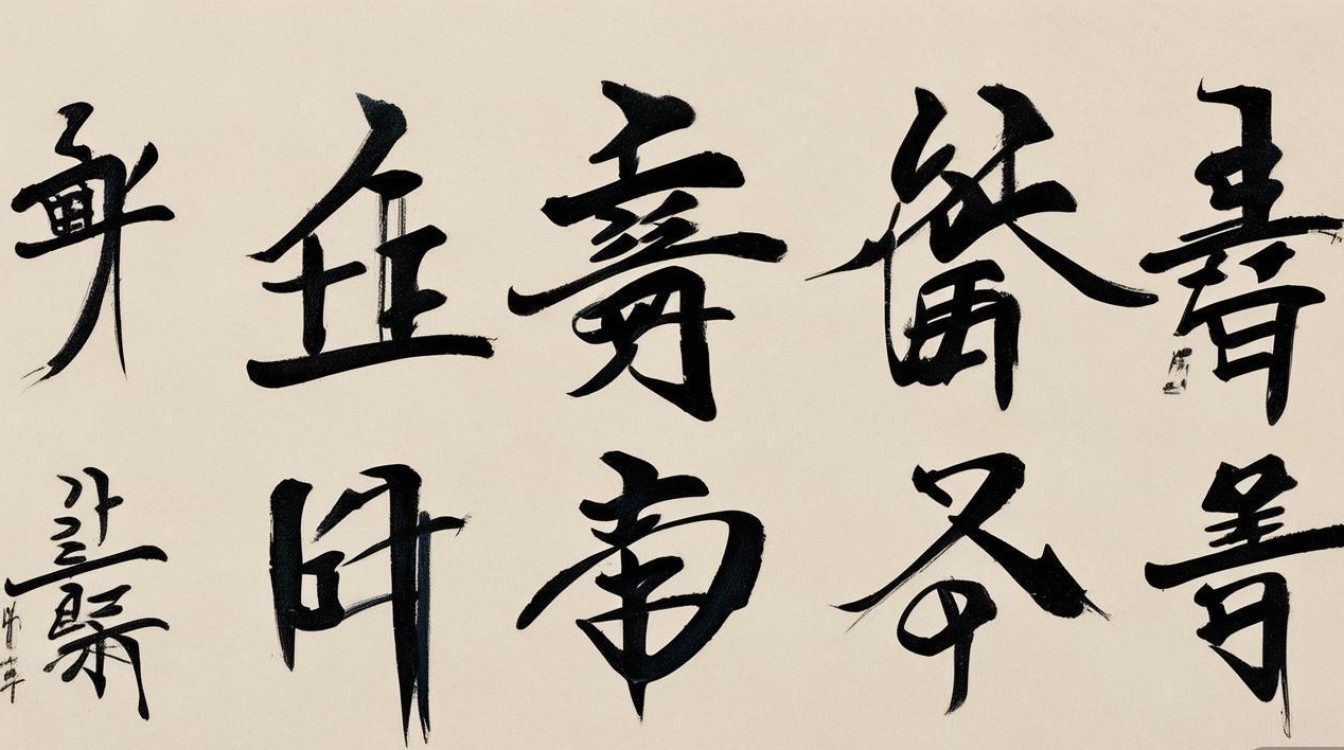

不同书体对“诘”字的诠释各有千秋,篆书中,“诘”字线条圆转中见含蓄,笔画均匀,无明显的粗细变化,体现出上古文字的质朴之美;隶书则以“蚕头燕尾”为特征,“诘”字的横画起笔方圆兼施,收笔出燕尾,波磔明显,字形呈扁方,古朴厚重;楷书讲究“横平竖直”,“诘”字结构严谨,笔画分明,如颜真卿楷书“诘”字“吉”部横画饱满,体现雄浑气象,欧阳询则强调险中求稳,“吉”部“士”的横画与“口”部形成错落;行书在楷书基础上增加连带,“诘”字笔画呼应,如王羲之行书中,“讠”的竖画与“吉”的长横自然衔接,行笔流畅,气脉畅通;草书则追求简约,“诘”字可简化为“讠”加“吉”的草写形态,笔画连绵,一气呵成,极具表现力。

| 书体 | 结构特点 | 笔画特征 | 风格气质 |

|---|---|---|---|

| 篆书 | 对称匀称,左右紧密 | 线条圆转,粗细一致 | 古朴典雅,含蓄内敛 |

| 隶书 | 扁方取势,左窄右宽 | 蚕头燕尾,波磔明显 | 浑厚古朴,端庄大气 |

| 楷书 | 横平竖直,结构严谨 | 笔画分明,起收规范 | 端庄方正,法度森严 |

| 行书 | 疏密得当,笔画连带 | 流畅自然,轻重变化 | 行云流水,气韵生动 |

| 草书 | 高度简化,连绵不断 | 线条简练,一气呵成 | 狂放不羁,洒脱飘逸 |

FAQs: 问:书写“诘”字时,如何避免左右结构松散? 答:避免“诘”字左右松散需注意三点:一是把握“左窄右宽”的比例,左部“讠”占约三分之一,右部“吉”占约三分之二,通过比例控制协调空间;二是强化部首间的呼应,如“讠”的竖画末端与“吉”的横画起笔可保持笔意连贯,虽无实笔连带,但气韵相通;三是调整笔画穿插,如“吉”部“口”的左竖可略向“讠”方向靠近,形成微妙的穿插关系,增强整体凝聚力。

问:“诘”字在草书中如何快速书写且保持辨识度? 答:草书中“诘”字可简化为“讠”加“吉”的草写符号:“讠”简化为一点一竖,点画顿笔后快速向左下带出,竖画顺势向下;“吉”部“士”的短横与长横连写为两笔,短横斜向右上,长横承接后向右下方行笔,“口”则简化为一个或两个短点,位于长横右下方,书写时需注意“讠”与“吉”的连笔角度,避免过度简化导致混淆,同时保持整体字形轮廓与楷书“诘”字相近,确保辨识度。