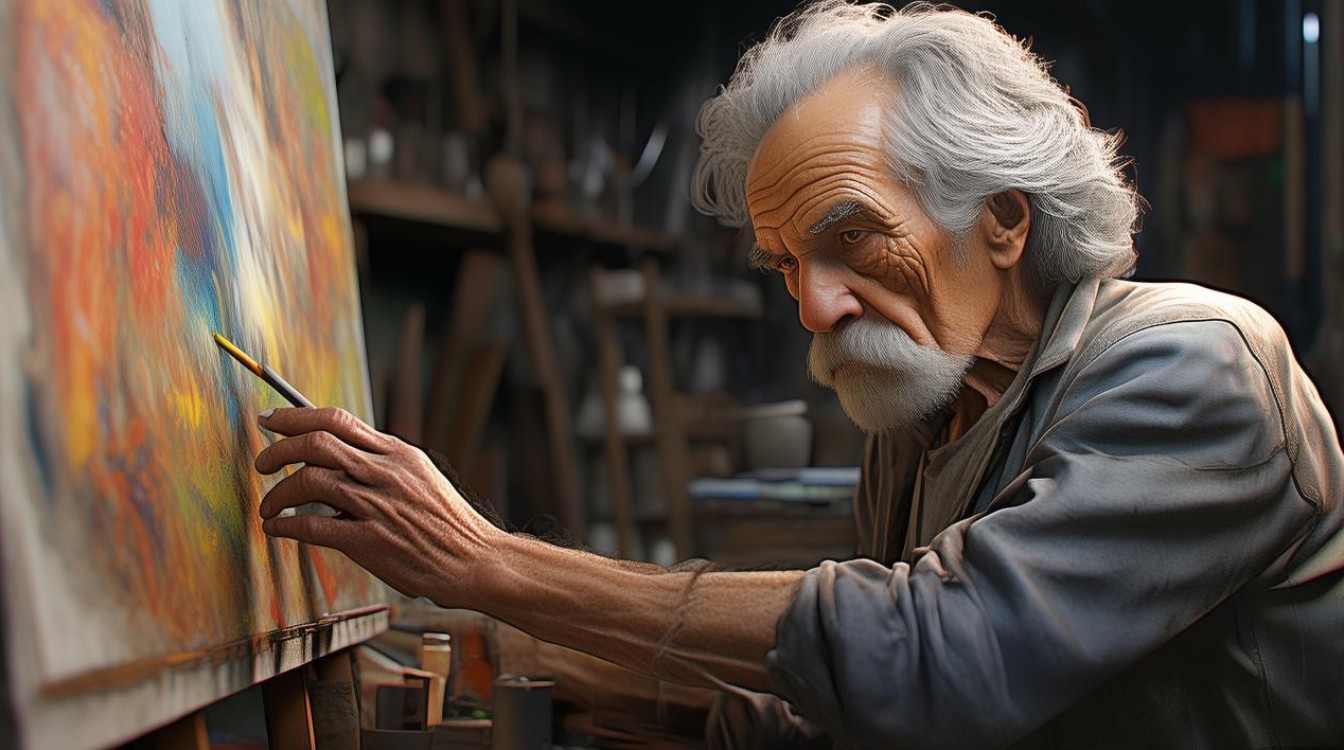

清晨六点,阳光斜斜穿过画室的老式木窗,在阿鲁摊开的画布上投下斑驳的光影,这位89岁的老人正握着画笔,笔尖在调色盘里蘸了蘸赭石与藤黄,而后在画布上轻轻勾勒——那是一棵故乡的老槐树,枝干遒劲,树冠间漏下的光里,隐约可见几个孩童的嬉闹身影,画室的墙上挂满了不同时期的作品:年轻时画的《工地晨曦》,油彩厚重,塔吊与工人充满力量;中年时期的《女儿的琴声》,水彩细腻,琴键上仿佛有音符跳跃;而近十年的作品,多是故乡的山水、日常的静物,笔触愈发从容,色彩里多了几分岁月的温润。

阿鲁与画画的缘分,始于少年时,那时他住在江南小镇的旧宅里,父亲是当地小学的美术老师,课余总带着他临摹《芥子园画谱》,用毛笔在宣纸上画竹子,墨色浓淡间,他第一次感受到“画如其人”的道理,18岁那年,他响应号召下乡插队,白天在田里劳作,晚上就用树枝在泥地上画画,记录乡亲们的劳作与笑容,回城后,他进了纺织厂当工人,车间里的轰鸣声没让他放下画笔,反而让他的画多了几分市井的烟火气——他画过女工织布时专注的眼神,画过车间墙角的标语,画过食堂里冒着热气的馒头,那些年,他白天做工,晚上在厂区的小仓库里画画,颜料是省下来的工资买的,画纸是背面还能用的旧报表。

30岁那年,阿鲁的《车间夜》入选了省里的工人美术展,那是他第一次站在聚光灯下,看着自己的画被挂在展厅里,心里像揣了团火,后来,他成了厂里的宣传干事,画画成了工作,却也渐渐被“任务”推着走,少了年轻时随心所欲的快乐,直到退休,他才重新拿起属于自己的画笔,那几年,他背着画包走遍了故乡的山山水水:春日画新绿的茶园,秋日画金黄的稻田,冬日画覆雪的石桥,他说:“年轻时画画想画出‘大’,现在只想画出‘小’——小的细节,小的感动,小的时光。”

如今的阿鲁,生活简单而规律,每天清晨起床后,他会先去公园散步,观察晨光里树叶的脉络、老人的太极动作、孩童的追逐嬉戏,这些都成了他画里的素材,回到画室,他不急着动笔,而是先泡一壶龙井,对着窗外的老槐树发一会儿呆,等灵感来了,才拿起画笔,他的画里没有复杂的技法,却总藏着让人心头一暖的细节:老槐树的树皮上,他用枯笔皴出裂纹,像极了爷爷手上的老茧;孩童的衣角上,他用留白处理,仿佛能看见风轻轻吹过;阳光透过树叶的光斑,他用点彩的笔触,让人想起儿时躺在树下的惬意。

除了画画,阿鲁还喜欢和年轻人打交道,社区里的孩子常来画室找他,他从不教他们“应该怎么画”,而是让他们“怎么想就怎么画”,有个小女孩画了一只蓝色的猫,问他“猫为什么是蓝色的”,他笑着说:“在你的世界里,猫为什么不能是蓝色的呢?”后来,那幅《蓝色的猫》在区里的儿童画展上得了奖,小女孩抱着奖状来找他,他比孩子还开心,从画柜里翻出一幅自己年轻时画的《星空》,送给她当礼物:“画画就像星星,不管你看不看得到,它一直都在。”

有人问阿鲁:“画了这么多年,你觉得什么是好画?”他总是指着画室墙上挂的那幅《老槐树下的时光》,说:“能让人心里暖和的,就是好画,我画了一辈子,画的不是景,是人,是时光,是那些忘不掉的回忆。”

阿鲁不同人生阶段的创作特点

| 时间段 | 创作主题 | 艺术风格 | 代表作品/事件 |

|---|---|---|---|

| 青年(18-30岁) | 时代建设、市井生活 | 写实、厚重,充满力量感 | 《工地晨曦》《车间夜》入选省展 |

| 中年(30-60岁) | 家庭生活、工厂日常 | 细腻、温情,注重细节 | 《女儿的琴声》《食堂馒头》 |

| 老年(60岁至今) | 故乡山水、岁月静好 | 写意、从容,富有生活气息 | 《老槐树下的时光》《蓝色的猫》 |

相关问答FAQs

Q1:阿鲁的绘画风格在不同时期有哪些变化?

A1:阿鲁的绘画风格随人生阅历不断变化,青年时期受时代影响,作品以写实为主,主题聚焦时代建设与市井生活,笔触厚重有力,如《工地晨曦》展现工业建设的力量;中年时期重心转向家庭与工厂日常,风格细腻温情,注重捕捉生活细节,如《女儿的琴声》传递亲情的柔软;老年则回归故乡与内心,风格愈发写意从容,色彩温润,笔触间充满岁月沉淀的智慧,如《老槐树下的时光》通过老槐树与孩童嬉戏的场景,表达对时光的珍视。

Q2:老年创作对阿鲁来说意味着什么?

A2:对阿鲁而言,老年创作是“找回自己”的过程,退休前,画画常与“任务”绑定;退休后,他终于能随心所欲地画自己想画的东西——故乡的老槐树、公园里的晨光、孙子的笑脸,老年创作不仅是对记忆的梳理,更是与生活的和解:他不再追求技法上的完美,而是更注重情感的真诚,用画笔记录那些“忘不掉的回忆”,画画不是“坚持”,而是“习惯”,就像呼吸一样自然,是让内心保持温暖的方式。