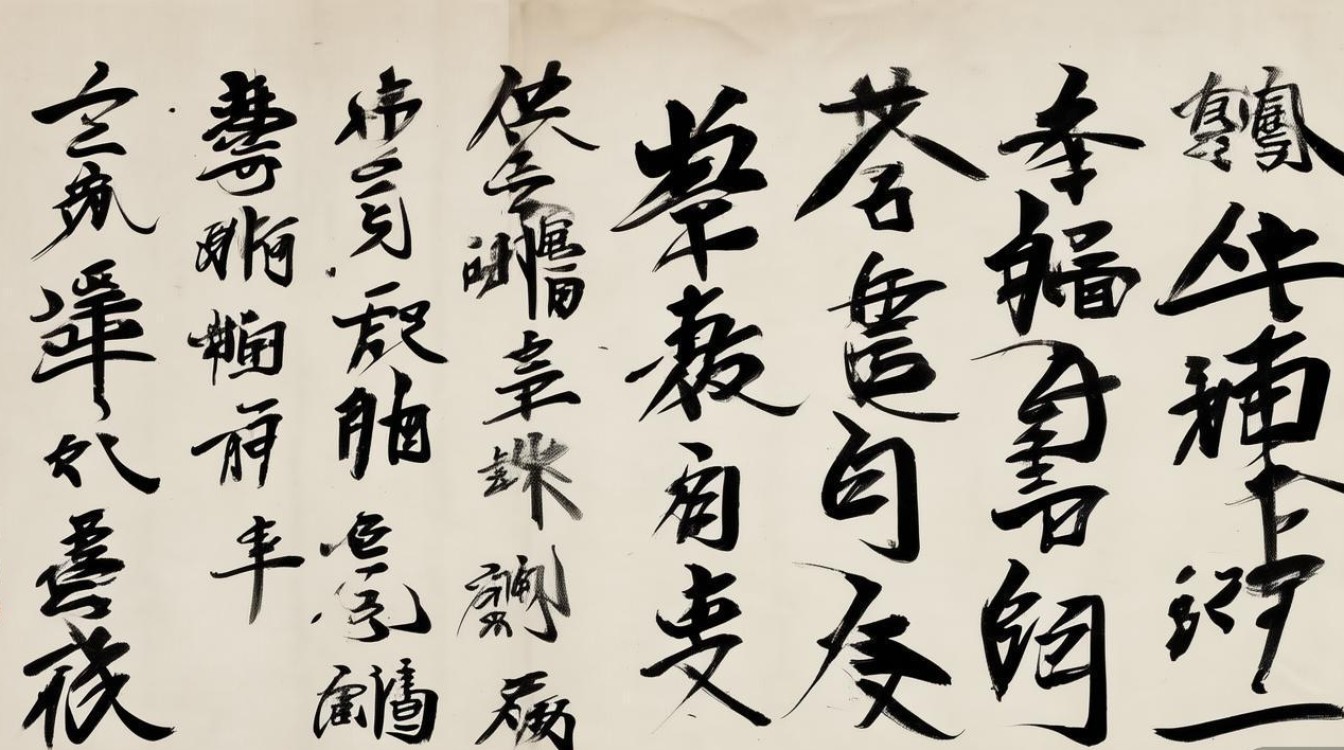

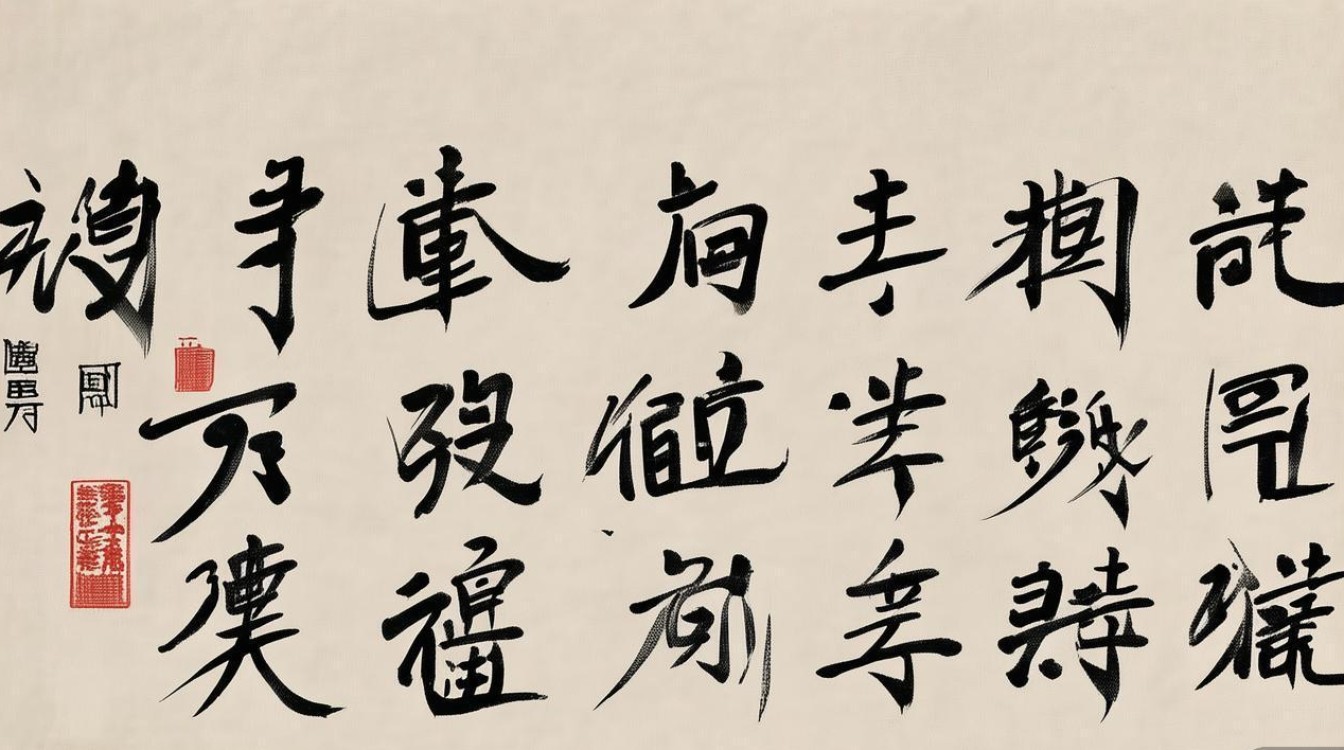

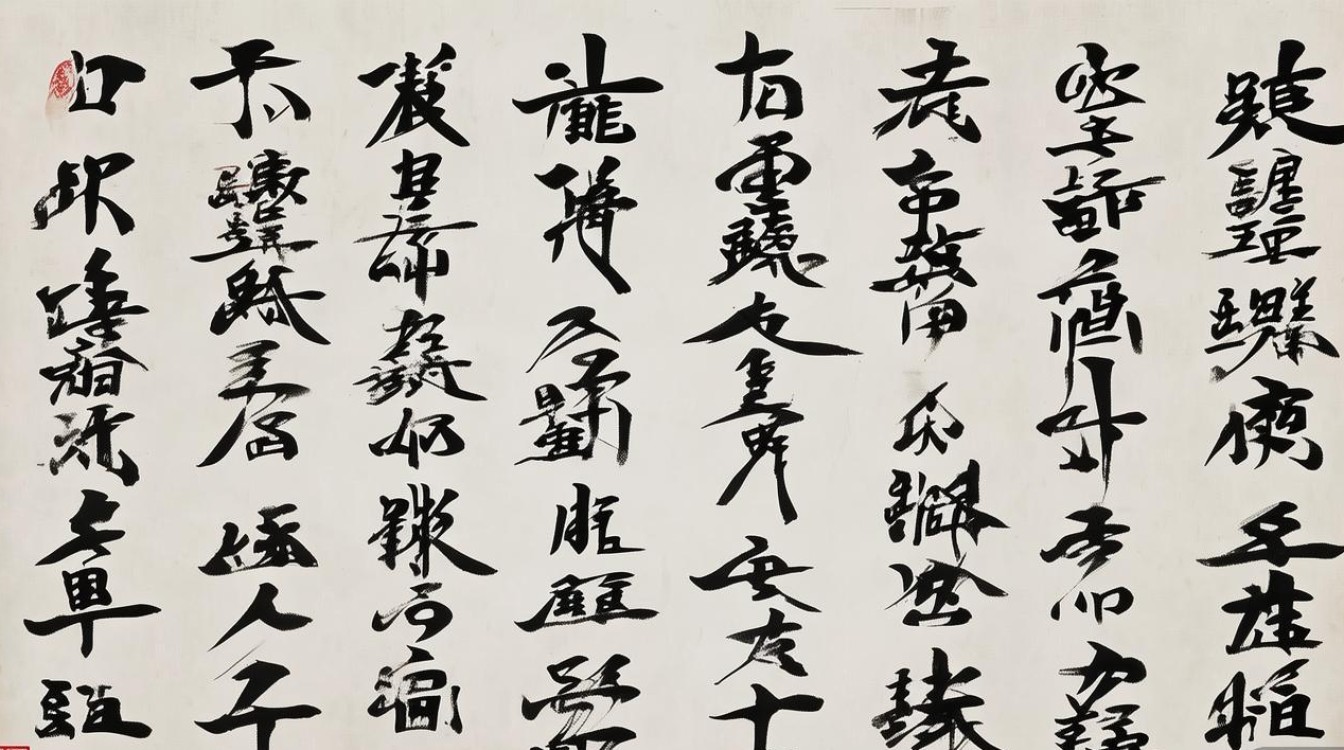

刘兴隆作为当代中国书法界的中坚力量,其书法艺术以深厚的传统底蕴与鲜明的时代气息相融合,在碑帖结合的道路上形成了独特的艺术风貌,他出生于书法文化底蕴深厚的中原地区,自幼受家学熏陶,临池不辍,早年师从当地名家打下坚实的楷书基础,后入中国书法家协会培训中心系统深造,得到沈鹏、张海等当代书法大家的亲授,艺术视野得以极大拓展,在数十年的书法实践中,刘兴隆始终秉持“师古而不泥古”的创作理念,广泛取法汉魏碑刻的雄浑大气与二王帖学的流美洒脱,尤于《张迁碑》《兰亭序》《祭侄文稿》等经典法帖中汲取养分,他主张书法创作应“笔墨当随时代”,在继承传统的基础上融入个人情感与审美追求,逐渐形成了“雄强中见灵秀,厚重中显韵致”的艺术风格。

其书法艺术特点可概括为以下几个维度:

| 艺术维度 | 特点描述 |

|---|---|

| 笔法 | 以中锋为主,侧锋辅之,线条遒劲有力,提按分明,既有碑刻的斩钉截铁,又有帖学的圆转流畅,尤其在转折处兼具方折的骨力与圆融的韵律。 |

| 结体 | 楷书取法欧柳的险峻严谨,行草融合王献之的欹侧多姿与黄庭坚的开张大气,结构上疏密有致,既守规矩又求变化,字形大小错落,气脉贯通。 |

| 墨法 | 善用浓淡干湿的变化,行笔中墨色自然晕化,浓处如高山坠石,淡处如行云流水,枯笔处见苍劲,湿笔处显丰腴,形成“墨分五色”的艺术效果。 |

| 章法 | 布局上讲究虚实相生,行距疏朗,字距错落,整体节奏明快,既有传统手卷的雅致,又融入现代构成意识,使作品在传统形式中焕发时代活力。 |

刘兴隆的书法创作成果丰硕,其作品十余次入选全国书法篆刻展、中国书法兰亭奖等重要展览,并获全国第十届书法篆刻展全国奖、“翁同龢书法奖”等殊荣,他的代表作《行草千字文》以流畅的笔势和生动的气韵,被誉为“当代千字文书写的典范”;《楷书道德经长卷》则楷法精严,结体端庄,被多家博物馆收藏,他还为故宫博物院、国家图书馆等重要文化场所题写匾额,其书法作品亦被作为国礼赠予多个国家,成为文化交流的重要载体,作为书法教育家,刘兴隆长期担任中国美术学院、中央美术学院等高校客座教授,培养了大量书法人才,其主编的《书法临摹与创作教程》《楷书技法详解》等教材,成为书法教育领域的经典之作,他还积极参与“书法进校园”“文化下乡”等公益活动,深入基层普及书法知识,推动书法艺术的传承与发展,近年来,他发起“当代书法创新论坛”,倡导在传统基础上探索书法的现代表达,为书法艺术的创新发展注入新活力。

FAQs

问:初学者学习书法,可以从刘兴隆的哪些作品入手?

答:初学者建议从刘兴隆的楷书作品入手,如《楷书九成宫醴泉铭临作》或《楷书玄秘塔碑临作》,其楷书结构严谨,笔法清晰,有助于打好基础,待楷书基础稳固后,可逐步学习其行草作品,如《行草赤壁赋》,感受线条的流动与章法的变化,同时注意临摹时结合他的技法讲解视频或教材,理解其用笔、结体的规律,避免盲目模仿。

问:刘兴隆的书法风格是如何融合碑帖之长的?

答:刘兴隆的书法风格融合碑帖之长,主要体现在“以碑立骨,以帖韵魂”,他早年临习《张迁碑》《龙门二十品》等碑刻,汲取了方笔、折笔的雄强气势和结构上的开张感,形成作品的“骨”;后深入研习《兰亭序》《书谱》等帖学经典,吸收了圆笔、使转的流畅韵律和笔势上的连贯性,赋予作品“魂”,在创作中,他通过“碑底帖面”的方式,将碑的厚重与帖的灵动相结合,既避免了碑刻的板滞,又弥补了帖学的单薄,形成了刚柔并济的独特风貌。