曾国藩作为晚清名臣,其书法造诣亦为后世称道,他的书法风格刚健婀娜,兼具庙堂之气与文人之韵,而这背后,是他数十年如一日的苦练与深刻体悟,曾国藩练书法,不仅是技艺的锤炼,更是心性的修炼,他将书法视为“修身之一道”,在笔墨间涵养品格、砥砺心志,其经验至今仍对书法爱好者颇具启示。

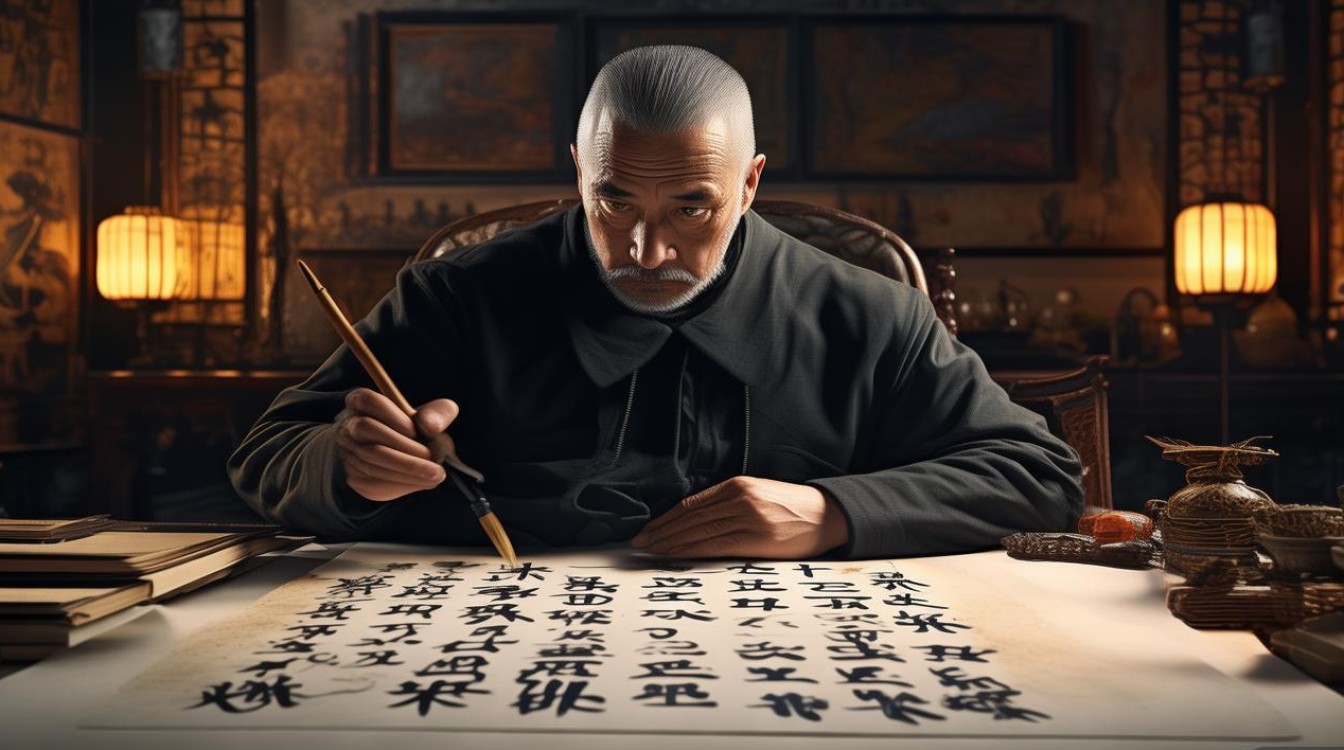

曾国藩练书法,首重“以古为师”,强调从传统中汲取养分,他认为“作字之法,寓筋力于笔墨,能含刚健于婀娜者,乃为品贵”,故其书法根基深植于唐楷与魏碑,早年,他以欧阳询《九成宫醴泉铭》入手,临摹间不仅追求点画精准,更注重“字里行间,皆具筋骨”,常在日记中反思“某笔软弱,某笔过刚,需时时改之”,中年转攻颜真卿《多宝塔碑》《麻姑仙坛记》,取其雄浑大气、结构宽博,以矫正早年笔力之“媚”,晚年则醉心于魏碑,如《张猛龙碑》《郑文公碑》,汲取其方劲峻峭、气象开张之态,逐渐形成“刚柔相济、拙中见巧”的个人风貌,他曾在家书中告诫子弟:“学书必临古碑帖,否则如野狐禅,终难入室。”为明确临帖方向,他将自己研习的碑帖及心得整理成表,每日对照研习:

| 碑帖名称 | 书体 | 临摹阶段 | 练习重点 | 心得感悟 |

|---|---|---|---|---|

| 《九成宫醴泉铭》 | 楷书 | 20-30岁 | 点画精准、结构森严 | “楷书如立,根基不稳,则字无骨” |

| 《多宝塔碑》 | 楷书 | 30-40岁 | 雄浑厚重、笔势开张 | “学颜能去俗气,增端严” |

| 《张猛龙碑》 | 魏碑 | 40岁后 | 方劲峻峭、气象开张 | “魏碑有拙趣,能养浩然之气” |

“恒心为基”是曾国藩练书法的另一核心要诀,他深知“艺无止境,唯勤是径”,即便在公务繁忙、军务倥偬之际,也从未中断日课,道光二十二年(1842年),他在日记中立下“每日习字一百,不间断”的规矩,无论清晨、深夜,行军途中、军帐之内,皆笔墨随身,咸丰十年(1860年),他率军围攻安庆,战事间隙仍“在灯下临《兰亭序》一过”,并批注:“心烦气躁时,写字可静心;笔墨挥洒间,百虑皆消。”这种“雷打不动”的坚持,不仅让他的技艺日臻精进,更锤炼了其“愈挫愈奋、百折不挠”的意志,他曾说:“天下至拙,能胜天下至巧,唯恒之故。”练书法如此,为人处世亦然,正是这种“日拱一卒”的恒心,助他成就了立德、立功、立言“三不朽”的伟业。

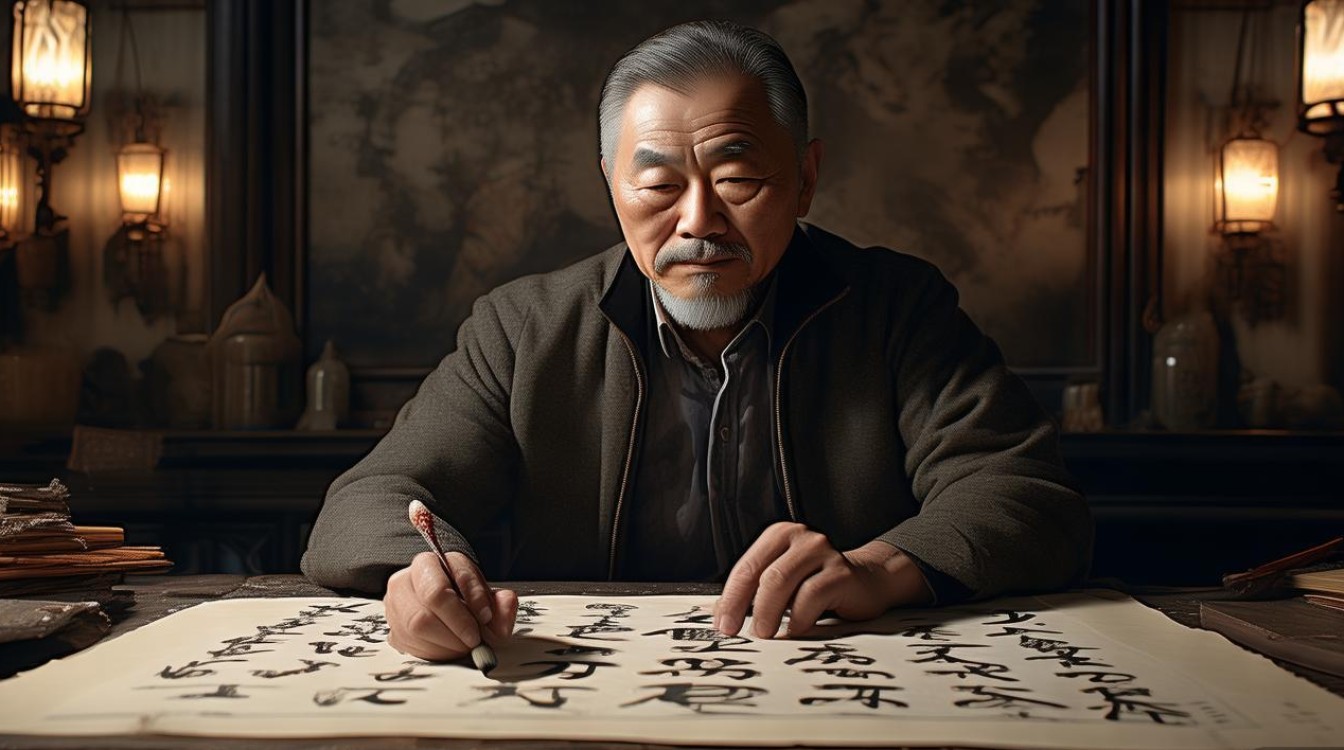

曾国藩练书法,更将“心性修炼”融入笔墨之间,他认为“字为心画”,书法不仅是技艺的展现,更是人品的折射,故其练字时强调“先静心,后动笔”,要求“坐如钟、腕悬笔、心无杂念”,他在日记中曾记录一次练字失误的反思:“今日写字心浮气躁,‘之’字失其飘逸,盖因思虑军务过甚,心不宁静,可见,心不定则字不定,欲字佳,先需心正。”为此,他提出“练字三到”:眼到(观察古帖笔法)、手到(精准临摹)、心到(体悟古人精神),尤其注重“心到”,认为临帖不仅是模仿字形,更是与古人对话,“临《兰亭》则思右军之超逸,临《祭侄稿》则思鲁公之悲愤,字里行间,皆可见古人心志”,这种“以心运笔”的方式,让他的书法不仅形似,更兼具神韵,也让他通过练字涵养了“沉心静气、宠辱不惊”的品格,在复杂的官场与战场中始终保持清醒与定力。

曾国藩的书法实践,不仅成就了其个人艺术造诣,更形成了“以书养性、以性促书”的独特理念,他将书法视为修身齐家、砥砺品格的重要途径,不仅自己勤练,还以此教导子弟,在《家训》中,他写道:“尔等欲进德,可习字;欲养性,可练字,每日百字,非为成家,乃为收心。”这种将书法与修身相结合的思想,对后世影响深远,其书法作品如《爱莲说》《十八家诗钞序》等,至今仍为世人所珍视,不仅因其艺术价值,更因其背后所蕴含的“恒心”“静气”“修身”的智慧。

相关问答FAQs

Q1:曾国藩练书法为何从唐楷入手,而非直接学行草?

A:曾国藩主张“由楷入行,循序渐进”,他认为唐楷(如欧阳询、颜真卿)结构严谨、法度森严,是书法的“根基”,通过练习楷书,可先掌握笔画、结构的基本功,培养“定力”与“耐心”,避免“根基不牢,地动山摇”,他在日记中写道:“学书如学步,先立后走,楷书不精,行草必浮。”只有楷书达到“笔笔有来历,字字有法度”,再学行草才能“不失其正,更添其韵”,唐楷的“端严”也契合他“修身养性”的需求,有助于培养“心正、笔正”的品格。

Q2:曾国藩的书法对其为人处世有何具体影响?

A:书法对曾国藩为人处世的影响主要体现在三个方面:一是“恒心”,他坚持每日练字数十年,这种“日拱一卒”的毅力,帮助他在平定太平天国、处理洋务等艰难事务中“愈挫愈奋”;二是“静气”,练字时需心无杂念,这种“静”的功夫,让他在官场倾轧、军情紧急时能保持冷静,做出理性判断;三是“拙诚”,他从魏碑中汲取“拙趣”,追求“大巧若拙”,这种理念也体现在其处世哲学中——不投机取巧,以“拙诚”待人,最终赢得“中兴名臣”的声誉,他曾说:“吾练字,实为练心;心正则字正,心正则事成。”