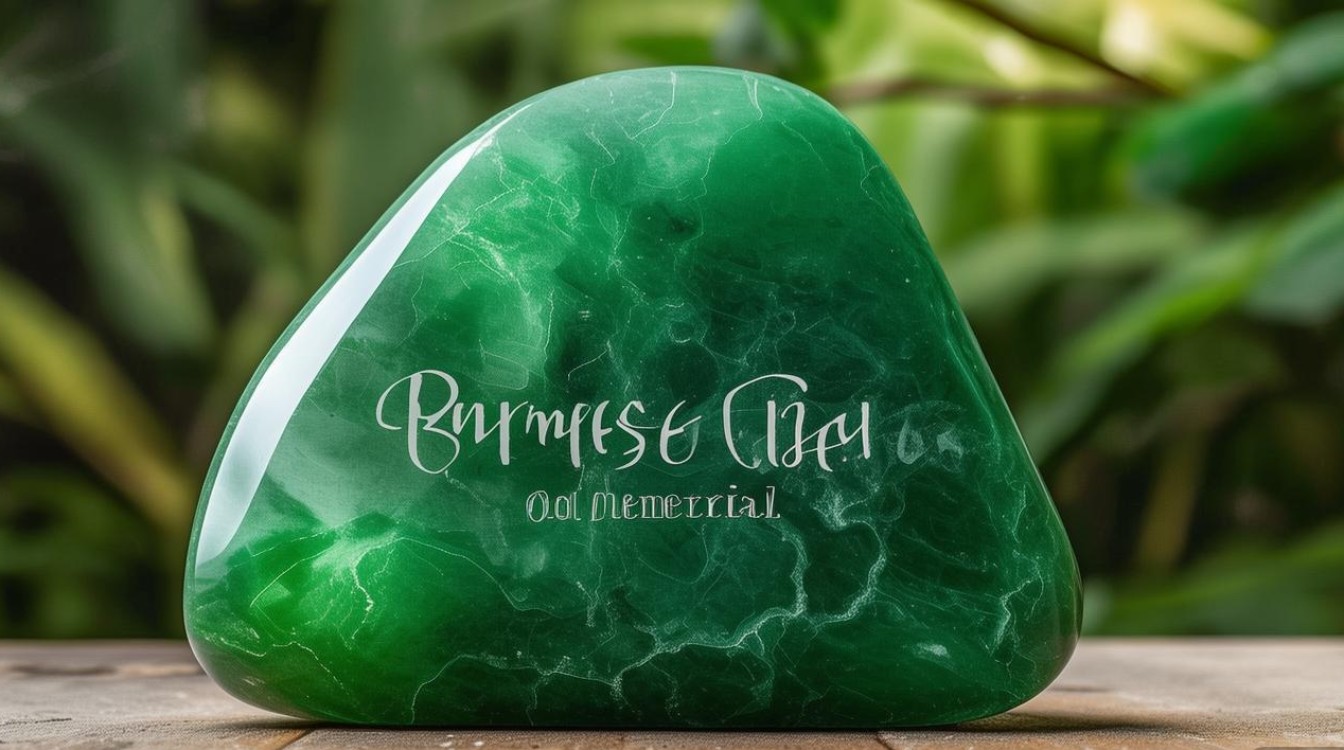

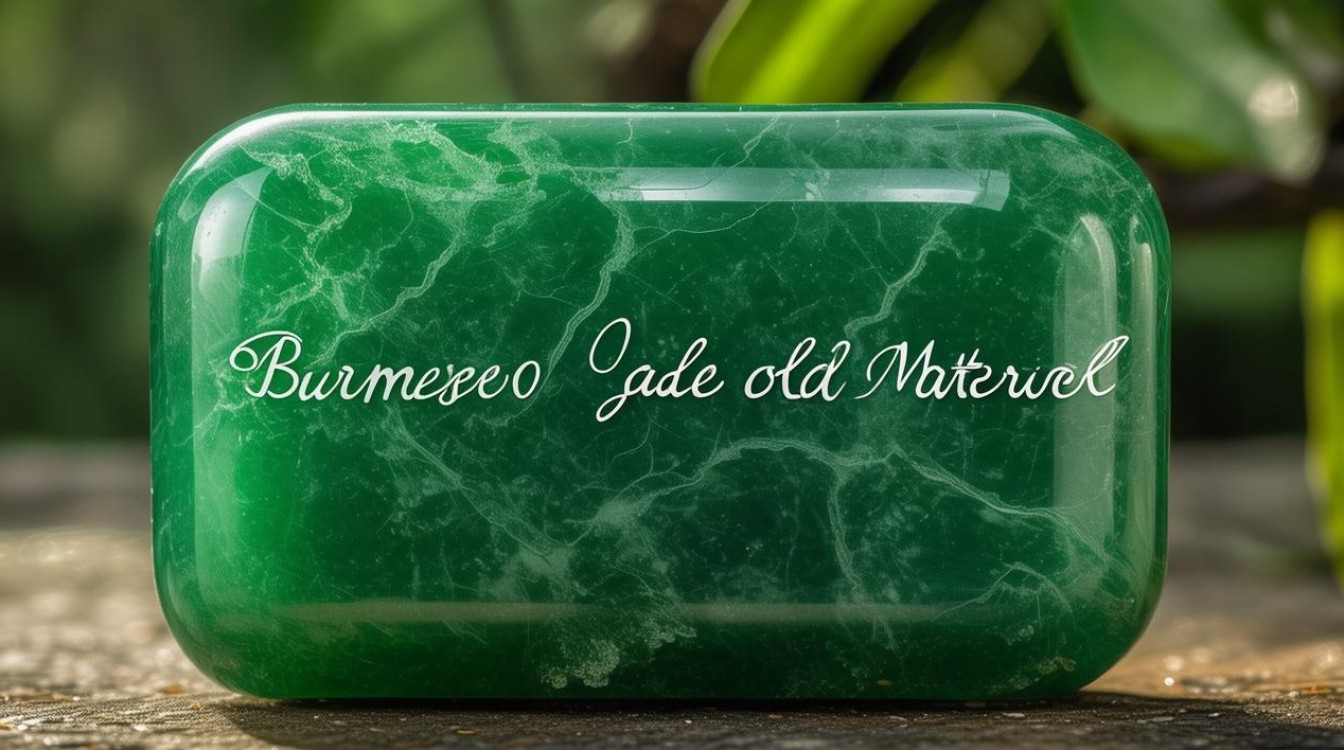

缅甸翡翠作为全球公认的“玉石之王”,其核心价值不仅在于瑰丽的色彩与温润的质感,更在于原石的形成年代与质地特性。“老料”是收藏与鉴赏领域的高频词,特指形成年代久远、结构致密、稳定性极高的翡翠原石,与近年来开采的“新料”形成鲜明对比,老料的稀缺性与优越性,使其成为翡翠市场中的硬通货,深受资深藏家青睐。

从地质学角度看,缅甸翡翠形成于亿万年前的板块碰撞带,经过高压低温的复杂地质作用,由硬玉矿物及其他伴生矿物缓慢结晶而成,所谓“老料”,并非单纯指开采时间早,而是强调其形成年代久远(通常指侏罗纪至白垩纪时期),且经历了更充分的风化与次生变化,导致内部结构更加稳定,老料的典型特征包括:结构细腻,肉眼可见的“棉絮”较少,高倍放大镜下可见紧密的纤维交织状结构,如同“冰种”般通透;颜色浓郁且自然,色根清晰分布,不会因时间推移而“发黄”或“变干”;透明度较高,尤其是“老坑玻璃种”老料,能达到“清亮如水”的效果;皮壳特征明显,表面常带有自然风化形成的“砂粒感”“蜡壳”或“松花”“蟑螂脚”等典型老料标志,与人工处理的新料皮壳截然不同。

为更直观区分老料与新料,可参考以下核心特征对比:

| 特征维度 | 老料翡翠 | 新料翡翠 |

|---|---|---|

| 形成年代 | 亿万年地质作用,形成久远 | 近年开采,形成时间相对较短 |

| 结构细腻度 | 纤维交织致密,棉絮少 | 颗粒感较明显,棉絮或“石纹”多 |

| 颜色表现 | 色根自然,渗透均匀,不易变种 | 颜色浮于表面,易“飘色”或发灰 |

| 透明度 | 清亮温润,玻璃种质感明显 | 多为微透明,偶有“水短”现象 |

| 皮壳特征 | 风化纹深,砂粒感强,有蜡壳 | 皮壳较新,切割痕迹明显 |

| 稳定性 | 不易变种,长期佩戴质感不变 | 易受环境影响,可能出现“跑水” |

老料的价值不仅在于物理特性,更在于其文化底蕴与稀缺性,明清时期,优质老料已被视为皇家贡品,经过数百年传承,老料翡翠往往承载着历史记忆,成为“有故事的玉石”,近年来,随着缅甸优质矿口资源枯竭,老料产量逐年下降,尤其是“老坑玻璃种”“帝王绿”等顶级老料,在拍卖市场屡创高价,成为资产保值的重要载体,值得注意的是,“老坑”与“老料”并非同一概念:老坑指开采时间早的矿口(如帕敢、会卡等),但老坑出产的不全是老料,新坑也可能形成年代较老的料子;真正的老料需结合结构、颜色、稳定性综合判断,而非仅凭矿口名称。

鉴别老料时,需警惕“老料新工”或“人工做旧”的仿制品,可通过“掂重量”(老料密度更高,手感更压手)、“听声音”(轻敲时声音清脆悠扬,余音绕耳)、“测荧光”(紫外线灯下无强烈荧光反应,新料常因注胶有荧光)等方法初步判断,最可靠的方式还是送专业机构进行红外光谱分析,检测其是否经过人工处理。

相关问答FAQs

Q1:如何区分翡翠老料和新料的“棉絮”差异?

A:老料的棉絮通常呈细小的点状或丝状,分布均匀且孤立,不会聚集形成大片“棉团”,高倍放大下可见棉絮与周围结构过渡自然;新料的棉絮则多呈片状、团状,边缘清晰,结构松散,有时可见“石纹”与棉絮交织,显得杂乱无章,老料的棉絮在佩戴或盘玩后会逐渐“化开”,而新料的棉絮基本不会变化。

Q2:老料翡翠是否一定比新料贵?价格差异主要受哪些因素影响?

A:并非所有老料都贵于新料,但同等品质下,老料因稀缺性和稳定性,价格通常显著高于新料,价格差异主要取决于五大因素:① 种水(玻璃种>冰种>糯种);② 颜色(帝王绿>阳绿>紫罗兰);③ 净度(无棉无瑕>有棉有裂);④ 工艺(大师雕刻>普通工);⑤ 重量与完整度(大件无裂>小件有裂),一颗50克的老坑玻璃种无色老料,可能远超一颗500克的新料糯种满绿手镯的价格。