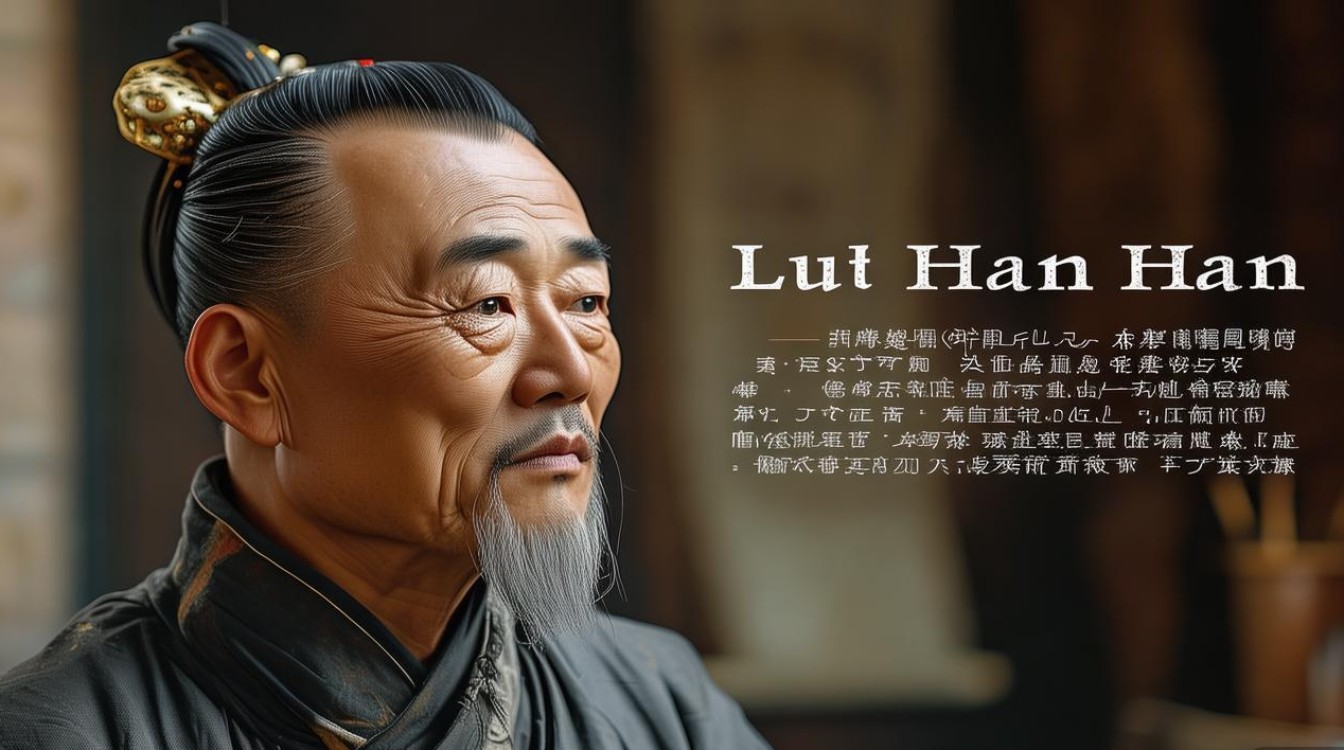

鲁汉(1945),山东济南人,当代著名书画家,以其融合传统与现代的艺术风格在书画界享有盛誉,他自幼浸润于齐鲁文化沃土,少年时师从当地名家习书作画,青年时期考入中央美术学院国画系,系统研习传统笔墨与西方造型艺术,形成“以书入画、以画养书”的独特艺术路径,鲁汉的书画作品既承袭了“二王”书法的飘逸、宋元山水的空灵,又融入现代审美意识,笔墨雄浑而不失灵动,意境深邃而贴近生活,被誉为“文人画的当代践行者”。

艺术生涯:师古而不泥古,创新而不失本

鲁汉的艺术生涯可分为三个阶段。早期启蒙阶段(20世纪60-70年代),他扎根乡土,每日临摹《兰亭序》《祭侄文稿》等碑帖,同时遍游泰山、曲阜等地,以自然为师,速写积累数万幅,这一时期的作品以写实为主,书法以楷书、隶书为主,笔法稚嫩却充满生命力,如《泰山松涛图》以工笔细绘松枝遒劲,墨色清润,已显露出对自然的敏锐观察。中期探索阶段(80-90年代),他进入中央美院深造,系统研习黄宾虹“五笔七墨”理论,将书法的“屋漏痕”“折钗股”等笔法融入山水画创作,同时吸收傅抱石“抱石皴”的恣肆,形成“破墨积墨结合、线条块面交融”的个人语言,此间代表作《黄河魂》以行草笔法勾勒黄河奔腾之势,浓墨与淡墨交织,既见传统笔力,又具现代张力,获全国美展银奖。成熟升华阶段(21世纪以来),鲁汉的艺术理念趋于“守正创新”,提出“笔墨当随时代,文心不可失”的创作主张,书法上,他突破“书体界限”,将行草的流动与隶书的古朴融合,创造出“草隶”新书风;绘画上,他开创“诗意山水”系列,将古典诗词意境与当代构图结合,作品如《空山新雨后》《月是故乡明》等,以简胜繁,留白处引人遐思,成为各大美术馆、博物馆的收藏重点。

艺术特色:书画同源,形神兼备

鲁汉的书画艺术以“书画同源”为核心,书法与绘画相互滋养,形成“以书骨、以墨韵、以诗魂”的独特风貌,其书法与绘画的风格特点可概括如下表:

| 类别 | 风格特点 | 代表技法/元素 | 意境追求 |

|---|---|---|---|

| 书法 | 雄浑中见雅致,古朴中透灵动 | 草隶结合(行草笔意+隶书波磔)、墨色浓淡干湿变化、中锋侧锋并用 | “书为心画”,通过线条节奏传递情感,如《赤壁赋》长卷,笔势如流水行云,起伏间尽显豁达胸襟。 |

| 绘画 | 山水气势恢宏,花鸟清新隽永 | “破墨积墨法”“写意与工笔结合”、线条块面交融、色彩淡雅(水墨为主,浅绛设色) | “外师造化,中得心源”,山水画追求“可行、可望、可游、可居”,花鸟画注重“拟人化”情感表达,如《荷塘清趣》,以泼墨荷叶衬以细笔荷花,清雅中见生机。 |

代表作品:笔墨当随时代,文心映照山河

鲁汉的代表作品涵盖书法与绘画两大领域,每一件都承载着他对传统与时代的深刻思考。

- 书法作品《兰亭集序》临作:此作并非简单摹古,而是在原帖飘逸基础上融入隶书的厚重笔意,结字疏密有致,墨色由浓转淡,如“行云流水,带燥方润”,既保留王羲之的“书圣”风骨,又注入当代文人的从容气度。

- 山水画《泰山烟雨图》:以泰山为题材,采用高远构图,近景松柏以“折钗股”笔法勾勒,苍劲挺拔;中景云雾以“破墨法”渲染,浓淡相间,若隐若现;远景主峰以“积墨法”层层皴染,雄浑厚重,整幅画既有泰山“五岳独尊”的气势,又有“烟雨朦胧”的诗意,是传统山水与现代审美的完美融合。

- 花鸟画《秋声》:以芦苇、归鸟为主题,芦苇用大笔泼墨,一气呵成,叶片随风摇曳;归鸟以细笔点染,神态生动,画面留白处题写“自古逢秋悲寂寥,我言秋日胜春朝”,书法与绘画相得益彰,传递出积极向上的精神境界。

艺术影响:传承文脉,启迪后学

鲁汉不仅是书画家,更是艺术教育家与文化传播者,他曾任山东省书画家协会副主席、中央美院客座教授,数十年来坚持“书画育人”,主张“先立品格,后学技艺”,培养出数百名青年书画家,其中多人成为当代书画界的中坚力量,他多次参与“书画进校园”“非遗保护”等公益活动,深入基层传授技艺,让传统书画艺术走进大众生活,鲁汉的作品先后在国内外数十个城市举办个展,并赴日本、韩国、法国等地巡展,向世界展现中国书画的魅力,其艺术成就被收录于《中国现代书画家大辞典》《当代书法名家精品集》等权威典籍,多幅作品被中国美术馆、故宫博物院、山东省博物馆等机构永久收藏。

相关问答FAQs

问:鲁汉先生的“草隶”新书风有何创新之处?

答:鲁汉的“草隶”是在传统隶书基础上,融入行草的笔意与节奏感,传统隶书以“蚕头燕尾”为标志,笔画方整厚重,而他在保留隶书古朴结构的同时,打破“横平竖直”的板滞,以行草的使转、牵连丰富线条变化,使字形更具动感;墨色上,他借鉴书法的“燥润相间”,在隶书的沉稳中加入行草的飞白,既不失隶书的庄重,又增添了行草的灵动,这种“以书破体”的创新,为当代书法注入了新的生命力。

问:欣赏鲁汉的山水画时,应重点关注哪些方面?

答:欣赏鲁汉的山水画,可从三个层面入手:一是“笔墨”,观察其线条的力度(如“折钗股”的遒劲)、墨色的层次(如“破墨”的浓淡变化),体会“书画同源”的韵味;二是“构图”,注意他如何运用“三远法”(高远、深远、平远)营造空间感,以及留白的处理(如《泰山烟雨图》中的云雾留白,虚实相生);三是“意境”,感受画面传递的情感与哲思,如《秋山萧寺图》通过萧瑟秋景与古寺的对比,表达“宁静致远”的文人情怀,最终达到“形神兼备”的审美体验。