韩启东书法作为当代书坛中兼具传统底蕴与时代气息的艺术实践,其创作以“守正创新”为核心理念,在碑帖融合的探索中形成了独特的艺术风貌,自幼浸润于传统文化,韩启东早年遍临晋唐法帖,尤钟情于王羲之《兰亭序》的飘逸与颜真卿《祭侄文稿》的雄浑,后转益多师,于汉魏碑版中汲取朴茂之气,最终以行草书为立足点,构建起“刚柔相济、气象清和”的书法语言体系。

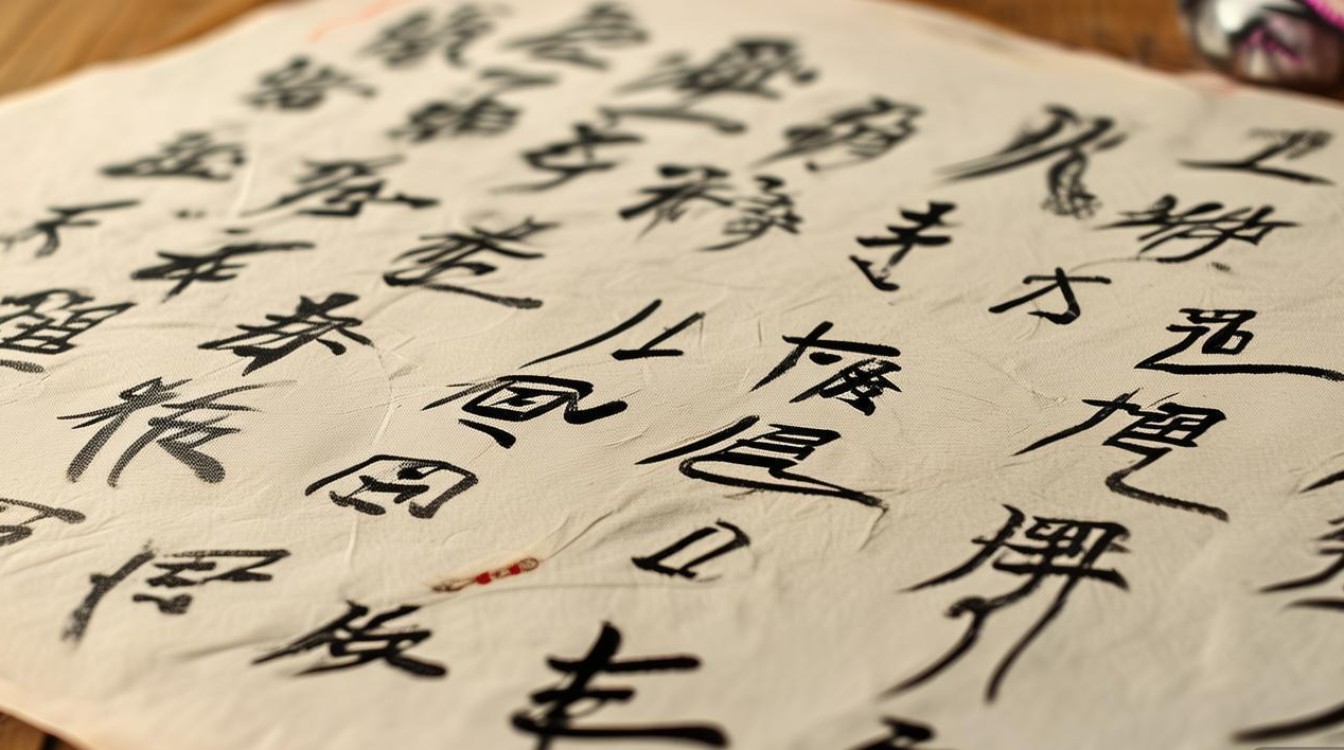

其书法用笔讲究“屋漏痕”与“折钗股”的统一,既追求线条的浑厚凝重,又强调行笔的灵动流畅,在起笔处多以逆锋藏锋含蓄蓄势,行笔中锋为主,辅以侧锋取势,使线条如锥画沙、如印印泥,兼具力度与弹性,转折处则方圆兼备,圆转处如环抱呼应,方折处如刀斫斧劈,形成“外拓开张、内擫紧致”的结体特征,以行书作品《赤壁赋》为例,单字结构打破传统欹侧取势的范式,在平衡中求险绝,如“江”字三点水以弧线相连,既呼应行气,又暗藏“顾盼生姿”的动态;而“山”字则中竖挺拔,左右竖画内收,形成“中宫收紧、四肢开张”的张力,整体章法疏密相间,字与字之间以牵丝引带,行与行之间虚实交替,营造出“密不透风、疏可走马”的视觉节奏,恰如苏轼所言“行云流水,初无定质”,却又在看似随意的布局中暗藏法度。

墨色运用上,韩启东善用“浓淡干湿”的变化丰富层次感,作品中常见“涨墨”与“枯笔”的对比:如《兰亭集句》中“之”字以浓墨重笔,笔触饱满如温润玉璧;而“也”字末笔则以枯笔扫出,飞白处如枯藤老蔓,墨色的浓淡干湿不仅强化了线条的质感,更传递出“燥润相济、虚实相生”的哲学意趣,这种墨法技巧源于其对水墨本性的深刻理解,将书写时的情绪起伏融入墨色变化,使作品既有“无声之乐”的韵律,又具“画意诗情”的意境。

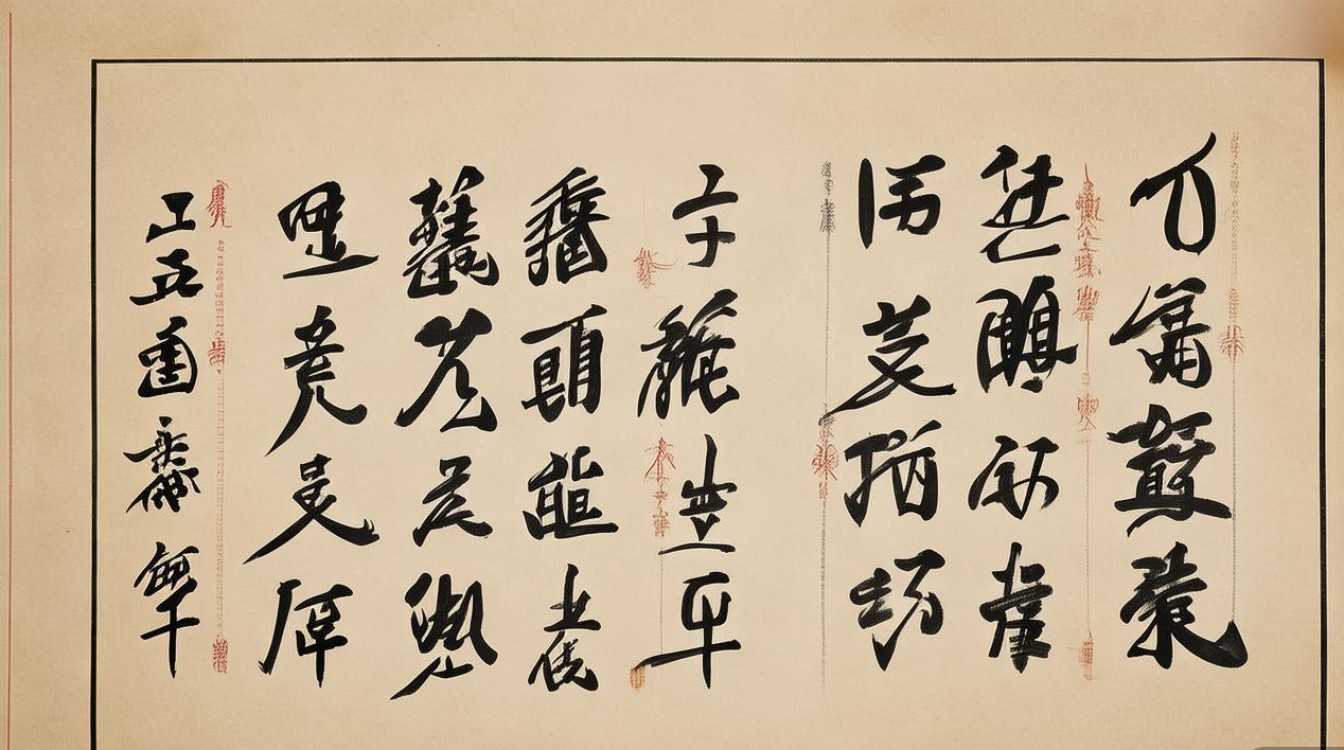

在书体探索上,韩启东不拘一格,楷书取法欧阳询《九成宫》的险峻与褚遂良《雁塔圣教序》的灵动,结体端严而不失灵动;草书则怀素《自叙帖》为基,融入黄庭坚长枪大戟的气势,线条连绵如惊蛇入草,却始终恪守“草出于楷”的准则,使狂放不失法度,飞动仍含静气,其楷书作品《心经》以小楷写就,点画精到,结体匀称,在方寸之间见庙堂之气;草书《千字文》则一气呵成,笔势连绵如长江大河,却又在转折处见顿挫,展现出“从心所欲不逾矩”的创作境界。

韩启东的艺术成就不仅体现在创作实践,更在于其对书法传承的推动,他主张“师古而不泥古”,认为传统书法需在当代语境下焕发新生,因此常以现代审美重构经典元素:如将魏碑的方笔融入行书,增强线条的张力;将水墨画的“留白”理念引入章法,拓展作品的想象空间,其作品多次入选全国书法篆刻展、当代名家书法邀请展等,并被故宫博物院、中国美术馆等专业机构收藏,出版《韩启东书法集》《行草书创作解析》等著作,为当代书法教育提供了宝贵经验。

业界评价韩启东书法“有古人之风,无古人之貌”,书法家周俊杰曾言:“韩启东的笔墨,既有晋人的风骨,又有唐法的严谨,更兼当代的灵动,在碑帖之间走出了一条属于自己的路。”这种评价不仅肯定了其对传统的继承,更强调其创新意识,使其成为当代中青年书法家的代表人物之一。

| 风格维度 | 特征描述 | 代表作品体现 |

|---|---|---|

| 用笔特点 | 中锋为主,侧锋为辅,线条遒劲灵动,转折方圆兼备 | 《赤壁赋》中“江”字三点水以弧线呼应,“山”字中竖挺拔 |

| 结体特征 | 中宫收紧,四肢开张,平衡中求险绝,疏密有致 | 《兰亭集句》单字打破欹侧范式,如“之”字饱满,“也”字飞白 |

| 章法布局 | 虚实相生,行气贯通,密不透风与疏可走马结合 | 《千字文》行距疏朗,字间牵丝连绵,形成节奏感 |

| 墨色变化 | 浓淡干湿对比,涨墨与枯笔并用,传递情绪起伏 | 《心经》浓墨温润,《自叙句》枯笔苍劲 |

相关问答FAQs

问:韩启东书法的“碑帖融合”具体体现在哪些方面?

答:韩启东的碑帖融合主要体现在用笔、结体与审美三个层面,用笔上,他以帖学的“流畅婉转”为基,融入碑学的“方劲拙厚”,如行书线条既有王羲之的飘逸,又兼具魏碑的刚健;结体上,既保留帖学的“欹侧生动”,又吸收碑学的“方正平稳”,形成“险中求稳、动中寓静”的独特风貌;审美上,将帖学的“书卷气”与碑学的“金石气”结合,使作品既有文人的雅致,又有雄浑的力度,实现了“南帖北碑”的有机统一。

问:初学者学习韩启东书法需要注意哪些要点?

答:初学者学习韩启东书法,建议分三步走:首先夯实楷书基础,重点临摹《九成宫》《雁塔圣教序》等,掌握其结体的“中宫收紧”与用笔的“提按顿挫”;其次过渡到行书,从《兰亭序》《赤壁赋》入手,体会其“行气贯通”的章法,注意字间牵丝与虚实变化;最后尝试碑帖结合,可适当临习《张猛龙碑》等魏碑作品,增强线条的力度感,但需避免过度追求“碑味”而失却帖学的灵动,核心在于“以古人为师,以心为法”,在传统基础上逐步形成个人风格。