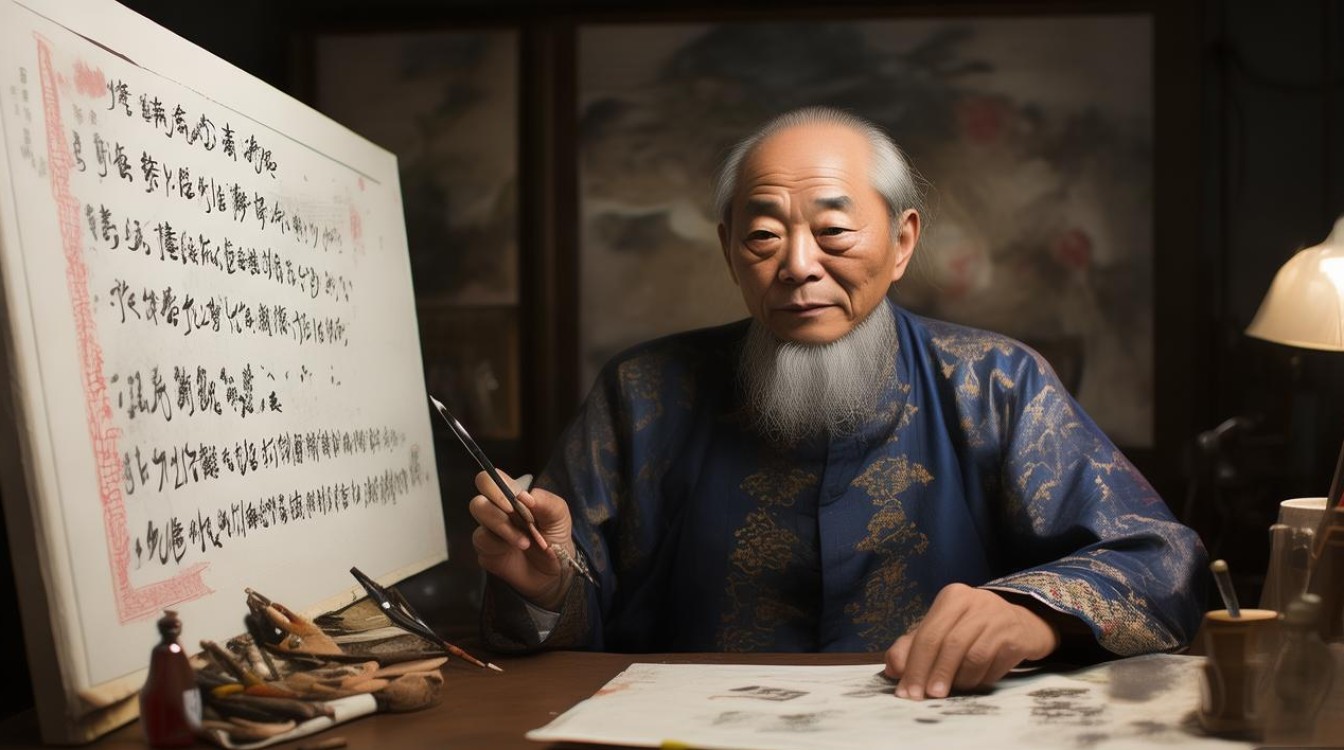

王锦书画家,当代中国书画艺术领域的重要践行者与传播者,以其深厚的传统功底、创新的艺术理念及对文化传承的执着,在书画界享有盛誉,她1975年生于江苏苏州,自幼浸润于江南文脉,耳濡目染间对笔墨丹青心生向往,少年时师从著名画家张辛稼先生,系统研习传统山水与花鸟画,后又考入中国美术学院书法系,受教于王冬龄等书法名家,奠定了“书画同源”的艺术根基,其作品既承袭宋元山水的浑厚与明清写意的灵动,又融入当代审美语境,形成了“古雅而清新,雄健而含蓄”的独特风格。

在艺术历程中,王锦始终秉持“师古人更要师造化”的理念,她遍游名山大川,从黄山的奇绝到漓江的婉约,从西北的苍茫到江南的温润,皆成为她创作的灵感源泉,其山水画多以“写意”为骨,辅以“没骨”之韵,笔墨或苍劲老辣,如《溪山清远图》中斧劈皴与披麻皴的结合,尽显山石的嶙峋与气势;或温润秀雅,如《江南烟雨图》中淡墨晕染,营造出烟雨朦胧的诗意,花鸟画则注重“以物观情”,笔下的荷花、翠竹、寒梅等,既得自然之趣,又寄寓文人情怀,如《荷塘清趣》中,以没骨法绘荷叶,侧锋行笔展现叶的舒展,而荷花则以淡墨勾勒,花瓣微卷间透出生命的张力,配以工笔蜻蜓,动静相宜,意趣盎然。

书法方面,王锦精研楷、行、草诸体,尤擅行书,她取法“二王”的秀逸与米芾的跌宕,将碑学的雄强与帖学的灵动融为一炉,其书作结体端庄而不失灵动,笔势连绵而富有节奏,如《心经》长卷,用笔圆劲中见骨力,结字疏密有致,章法浑然一体,既有传统书法的法度,又透出现代审美的简约,她常说:“书法是线条的艺术,更是心性的表达”,故其字里行间总能感受到从容淡泊的文人气质。

除创作外,王锦积极投身艺术教育与文化传播,她担任中国美术家协会会员、苏州书画院副院长,同时受聘于多所高校担任客座教授,培养青年书画人才百余人,她倡导“书画生活化”,通过公益讲座、社区书画班等形式,让更多人感受传统文化的魅力,近年来,她先后在北京、上海、广州等地举办个人展览,作品被中国美术馆、江苏省美术馆等机构收藏,并出版《王锦书画集》《笔墨问道——我的书画之路》等专著,为当代书画艺术的发展贡献了重要力量。

王锦艺术年表(部分)

| 时间 | 事件 |

|---|---|

| 1975年 | 出生于江苏苏州,自幼随父习书画。 |

| 1988年 | 拜入画家张辛稼门下,系统学习传统花鸟画。 |

| 1997年 | 考入中国美术学院书法系,主修书法理论与创作。 |

| 2005年 | 作品《黄山松云图》获“全国中国画展”优秀奖。 |

| 2010年 | 在北京中国美术馆举办首次个人书画展,引发业界关注。 |

| 2015年 | 出版《王锦书画集》,收录代表作50余幅。 |

| 2020年 | 担任苏州书画院副院长,推动“江南书画传承计划”。 |

| 2023年 | 作品《荷塘清趣》被中国美术馆永久收藏。 |

代表作品赏析

| 作品名称 | 类别 | 艺术特点 | 收藏机构 |

|---|---|---|---|

| 《溪山清远图》 | 山水画 | 融合宋元笔法,以斧劈皴表现山石刚毅,淡墨渲染云雾,意境空灵悠远。 | 中国美术馆 |

| 《荷塘清趣》 | 花鸟画 | 没骨法绘荷叶,侧锋展现叶的舒展;荷花淡墨勾勒,配以工笔蜻蜓,动静相宜。 | 江苏省美术馆 |

| 《心经》 | 书法 | 行书创作,笔势连绵,结字疏密有致,既有“二王”的秀逸,又具米芾的跌宕。 | 南京博物院 |

相关问答FAQs

问:王锦书画家的艺术风格是如何形成的?

答:王锦的艺术风格形成,源于“传统根基+生活体悟+时代创新”的三重融合,她自幼接受传统书画训练,深谙宋元绘画的笔墨规律与书法的法度;后遍游名山大川,从自然中汲取灵感,将写生与写意结合;她不拘泥于古人,在色彩、构图上融入当代审美,如山水画中强化墨色的层次感,花鸟画中融入平面构成意识,最终形成“古雅清新、雄健含蓄”的独特面貌。

问:王锦在书画教育方面有哪些贡献?

答:王锦始终将书画教育视为文化传承的重要使命,她担任高校客座教授,开设“书画临摹与创作”“传统美学与现代审美”等课程,注重培养学生的笔墨功底与文化修养;她发起“江南书画传承计划”,通过公益讲座、社区书画班、青少年书画大赛等形式,普及书画知识,累计培养学员超千人;她还出版多部教学专著,将自己的创作经验与艺术理念系统化,为书画教育的普及与发展提供了宝贵经验。