崔护作为唐代贞元年间著名的诗人,以“去年今日此门中,人面桃花相映红”的《题都城南庄》名垂千古,但其在书法领域的造诣与贡献,却常因诗歌的光芒而被后世所忽略,在唐代“诗书画一体”的文化语境中,崔护的书法不仅与其诗歌创作相得益彰,更折射出中唐文人书法“尚意重韵”的审美转向,具有独特的艺术史价值。

崔护书法的历史语境与文人底色

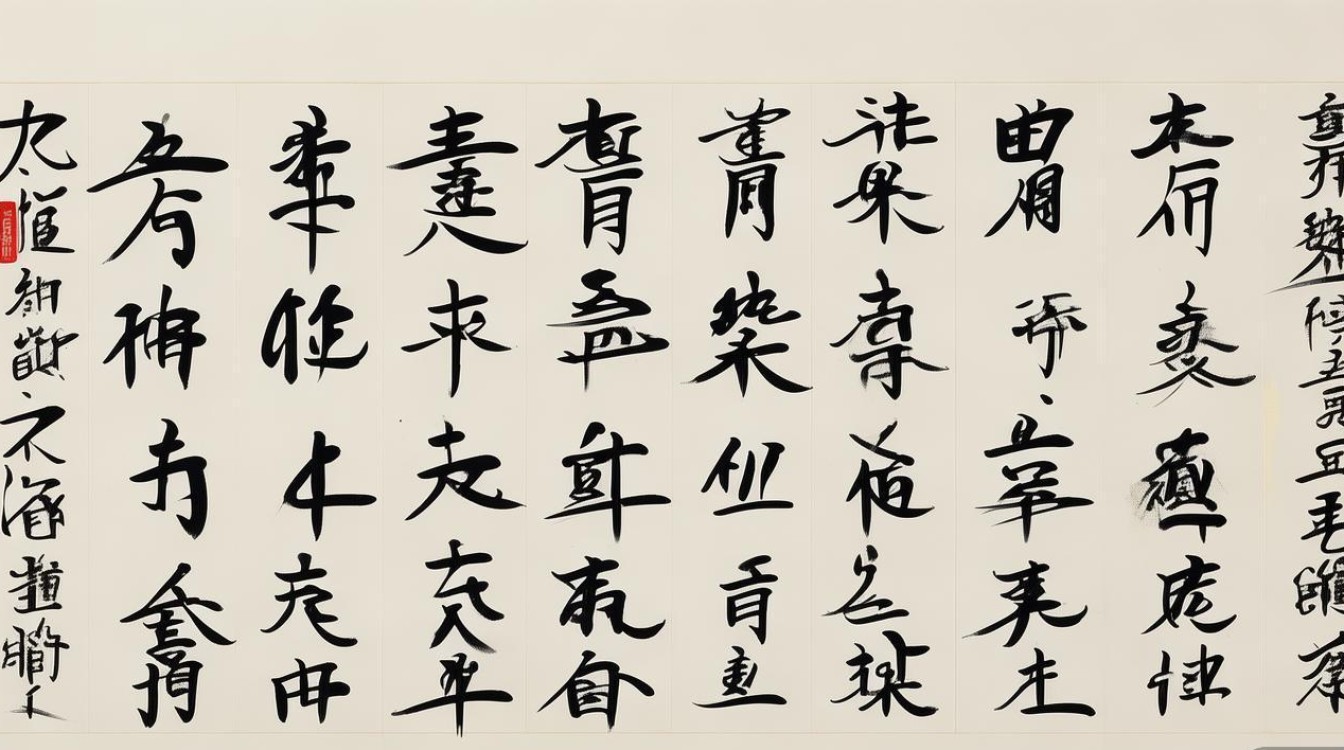

唐代是中国书法艺术的巅峰时期,初唐尚法(以欧阳询、褚遂良为代表),盛唐尚势(以张旭、怀素为代表),至中唐,随着安史之乱后社会心态的变迁,文人书法逐渐从“法度森严”转向“意趣为上”,强调个人情感与学识修养的笔墨表达,崔护(772年—846年)生活于贞元、元和年间,正是这一转变的关键时期,他出身清流士族,少时苦读,贞元十二年(796年)进士及第,历任岭南从事、京兆户曹、岭南节度使等职,既是参与政治的文人,也是寄情山水的士大夫,这种双重身份,使其书法既有儒家“中正平和”的庙堂气,又有道家“自然天放”的隐逸意。

从唐代书法的整体脉络看,中唐文人书法的代表人物如柳公权、刘禹锡、白居易等,皆主张“书为心画”,将书法视为性情与学识的载体,崔护虽未位列“书法史大家”,但其与柳公权(778年—865年)同时代,且同属京兆士族集团,书法风格难免受时代风潮影响,据《旧唐书·崔护传》载,崔护“少有姿质,工于诗,亦善属文”,所谓“工于诗”“善属文”,在唐代往往包含书法修养——文人书信、文稿、题跋皆需亲笔,书法是士人必备的“雅艺”,崔护的书法应是其文人身份的自然延伸,而非刻意追求的专业技艺。

崔护书法的文献记载与存世情况

关于崔护书法的直接记载,历代文献中着墨不多,这与其非职业书家的身份密切相关,但也并非全无踪迹可循。

文献著录中的零星记载

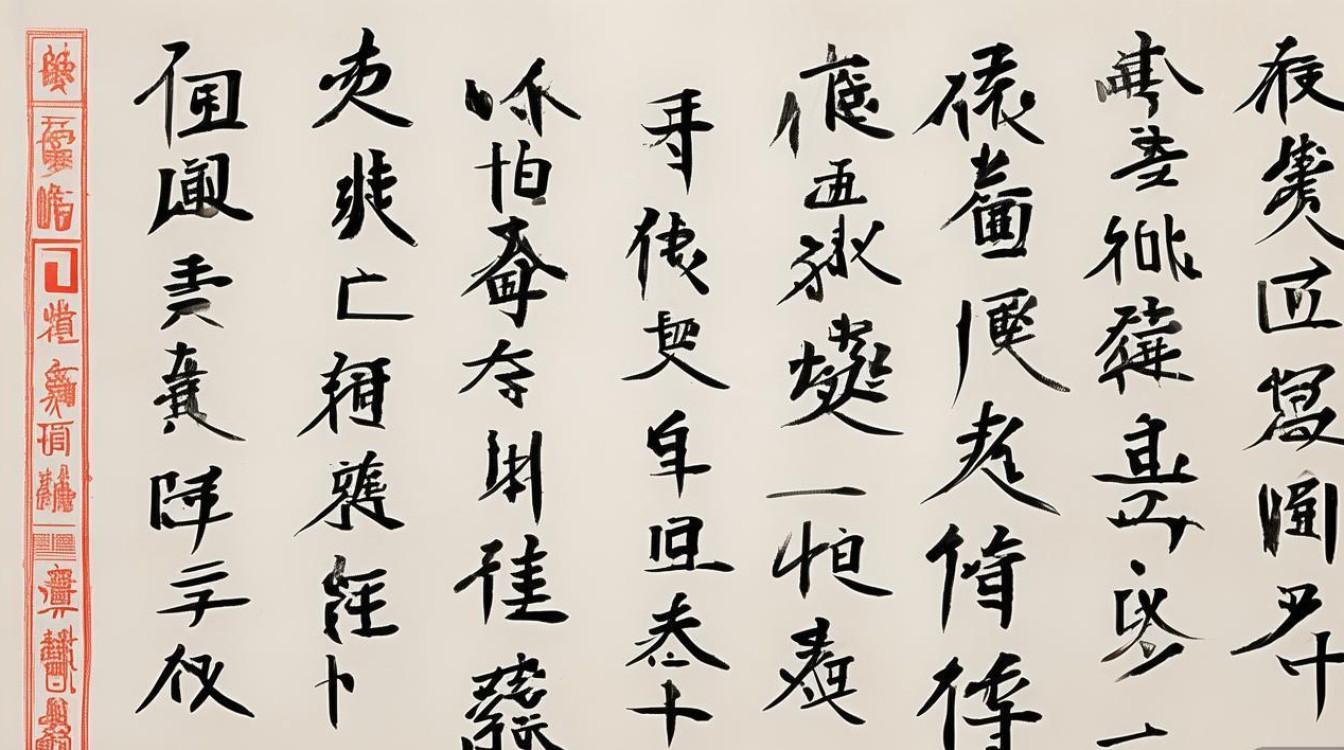

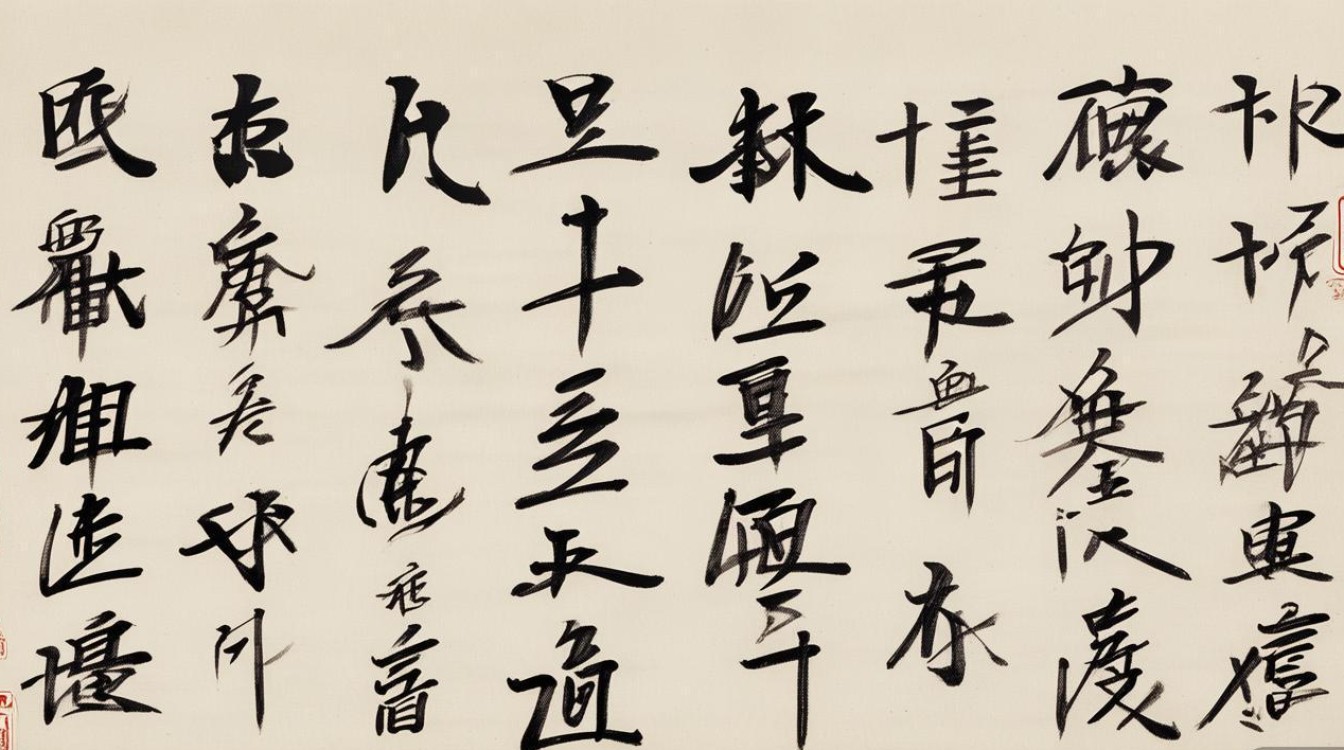

北宋《宣和书谱》作为宫廷书法著录的集大成者,虽未单列崔护书法条目,但在“唐诗人”卷中提及“唐人以诗名者,未必能书,然其流风余韵,往往见于翰墨之间”,暗含对崔护等诗人书法的潜在认可,南宋陈思《书小史》则明确记载:“崔护,字殷功,博陵人,贞元进士,官岭南节度使,善楷书,笔法清劲。”此处的“清劲”二字,是理解崔护书法风格的关键——它既不同于颜真卿的雄浑宽博,也有别于柳公权的瘦硬遒劲,而是偏向于一种“清雅刚劲”的文人笔意,与诗歌中“人面桃花”的含蓄之美形成呼应。

传世作品与碑刻考辨

目前并无确凿的崔护书法真迹传世,传为崔护的墨迹,仅有后世摹本或托名之作,如台北故宫博物院藏《崔护诗稿卷》(传为宋人摹本),结字疏朗,笔意流畅,带有明显的唐代行书“尚意”特征,但真伪尚存争议,碑刻方面,清人陆增祥《八琼室金石补正》收录有《崔护题名碑》,记其“贞元十九年游浔阳,题石于东林寺”,碑文已残,但字迹仍可见“横平竖直,略带行意”的特点,与《书小史》所载“善楷书”的描述部分吻合。

同时代文人的间接评价

崔护与刘禹锡、白居易等诗人交游密切,刘禹锡在《酬郑州权舍人雪后寄诗》中曾提及“殷功(崔护字)笔札动心神”,虽未直接论及其书法,但“笔札动心神”四字,暗示其书法在当时已具一定影响力,白居易在《与元九书》中提出“诗画乐同源”,而书法作为“文人之末技”,实则是诗心、画意、乐韵的综合体现,这一观点或可印证崔护“以诗入书”的创作路径——其书法的“清劲”,本质上是诗歌“清新自然”气质的笔墨转化。

崔护书法的风格推演与审美特征

尽管缺乏直接作品,但结合时代背景、文献记载及崔护的诗歌风格,仍可对其书法特征进行合理推演。

书体选择:以行书为主,兼及楷书

唐代文人书法多以行书为日常书体,因其兼具实用性与抒情性,既能满足书信、文稿的书写需求,又能自由表达性情,崔护作为地方官员与文人,往来书信、题诗作文频繁,行书应是其最常用的书体,而《书小史》称其“善楷书”,则可能指其在正式场合(如碑刻、公文)的书写,中唐楷书已从初唐的“瘦硬”转向“端庄”,崔护楷书的“清劲”,或介于欧阳询的险劲与颜真卿的浑厚之间,形成“清而不弱,劲而不野”的独特面貌。

笔法与结体:清雅含蓄,自然天成

“清劲”是崔护书法的核心笔意。“清”体现在用墨的清淡与笔法的洁净,少有浓墨重彩的夸张,以“润含春雨”的墨色传递诗歌的清丽感;“劲”则体现在线条的力度,不追求颜体的“蚕头燕尾”,而是以中锋行笔为主,线条如“铁画银钩”,内含韧劲,结体上,崔护书法应偏向“疏朗”,字距大于行距,单字结构不求对称,而求“自然错落”,这与《题都城南庄》中“人面”“桃花”的疏离感与呼应感异曲同工——书法的结体如诗歌的意象,既独立成篇,又相互关联。

气韵与意境:诗心书意的交融

崔护诗歌的核心意境是“含蓄中的深情”,如“人面不知何处去,桃花依旧笑春风”,以景写情,余味悠长,这种“含蓄”与“深情”同样应体现在其书法中:笔势不张扬,却暗藏起伏;结体不险绝,却富有变化,正如明代项穆《书法雅言》所言:“书者,心之迹也。”崔护的书法,实则是其“诗心”的视觉化呈现——当笔尖划过纸面,诗歌的节奏、情感的起伏,皆转化为墨线的浓淡、笔势的缓急,最终形成“诗中有书,书中有诗”的艺术境界。

崔护书法的文化价值与历史定位

在唐代书法史上,崔护的价值不在于“开创书体”或“变革笔法”,而在于其作为“文人书法”的典型代表,体现了书法从“技艺”向“心性”的回归。

文人书法的“尚意”样本

中唐以后,随着科举制度的完善与文人阶层的扩大,书法逐渐成为士人表达自我、实现“修身齐家”的重要途径,崔护的书法,正是这一趋势的缩影——它不追求专业书家的“技法极致”,而是强调“学识修养”与“情感表达”的统一,这种“尚意”倾向,直接影响了宋代“尚意书风”的兴起,如苏轼的“我书意造本无法”,黄庭坚的“老夫之书本无法”,皆可视为对崔护所代表的文人书法传统的继承与发展。

诗书一体的文化实践

崔护的“诗书一体”,并非简单的“以诗配书”,而是“诗心”与“书意”的深度融合,其诗歌的“清丽”与书法的“清劲”,共同构成了其文人形象的“双面镜”:诗歌是情感的直接抒发,书法是情感的间接流露,两者互为表里,相得益彰,这种实践,正是唐代“诗书画同源”文化理念的生动体现,也为后世文人提供了“以艺养心”的范本。

被低估的书法史意义

长期以来,崔护的书法因诗歌的光芒而被忽视,但若将其置于中唐书法转型的背景下,便会发现其独特价值:在柳公权“楷书巅峰”与颜真卿“行书雄浑”的夹缝中,崔护以“清劲”的文人书法,为书法史提供了一种“中和之美”的可能性——它不张扬、不险怪,却以含蓄的力量,展现了士人在乱世中坚守的“清正”品格与“自然”心境。

崔护书法相关文献记载表

| 文献名称 | 时代 | 作者 | 备注 | |

|---|---|---|---|---|

| 《书小史》 | 南宋 | 陈思 | “崔护,字殷功,博陵人,贞元进士,官岭南节度使,善楷书,笔法清劲。” | 首次明确记载崔护书法风格 |

| 《宣和书谱》 | 北宋 | 佚名 | “唐人以诗名者,未必能书,然其流风余韵,往往见于翰墨之间。” | 间接肯定诗人书法价值 |

| 《八琼室金石补正》 | 清代 | 陆增祥 | “《崔护题名碑》,贞元十九年立,在浔阳东林寺,字迹清劲,略带行意。” | 碑刻实物记载 |

| 《酬郑州权舍人雪后寄诗》 | 唐代 | 刘禹锡 | “殷功笔札动心神。” | 同时代文人对书法的间接评价 |

相关问答FAQs

问题1:为何崔护的书法作品几乎不见于世?

解答:崔护书法流传稀少,主要有三方面原因:其一,身份定位:崔护以诗人身份闻名,书法是其“文人余事”,非职业书家,未刻意留存作品;其二,历史损毁:唐代战乱频繁(如安史之乱、黄巢起义),墨迹、碑刻大量散佚,崔护书法作为非主流作品,更易失传;其三,著录缺失:历代书法著录如《宣和书谱》《墨池编》等,对非专业书家的收录有限,导致其书法逐渐被遗忘,目前传世作品多为后世托名或摹本,真迹已难觅踪迹。

问题2:崔护的“诗书一体”体现在哪些具体方面?

解答:崔护的“诗书一体”主要体现在三方面:一是意境相通,诗歌如“人面桃花”的清丽含蓄,书法如“笔法清劲”的雅致内敛,皆追求“言有尽而意无穷”;二是笔法互融,诗歌的节奏(如平仄起伏)转化为书法的笔势(如线条缓急),诗歌的情感(如怅惘、欣然)体现在墨色的浓淡枯湿中;三是修养支撑,其诗歌的学识根基(儒家经典、道家思想)与书法的“书卷气”同源,皆以“修身”为底色,最终达到“诗心”与“书意”的高度统一。