毛节民书法作为中国当代书法艺术领域的重要代表之一,以其深厚的传统底蕴、独特的个人风貌和鲜明的时代气息,在书法界享有广泛声誉,他的艺术实践不仅扎根于经典碑帖的沃土,更在笔墨间融入了对生活与文化的深刻体悟,形成了兼具古意与新意的艺术语言,以下从艺术风格、创作理念、代表作品及传承影响等方面,对毛节民书法进行详细阐述。

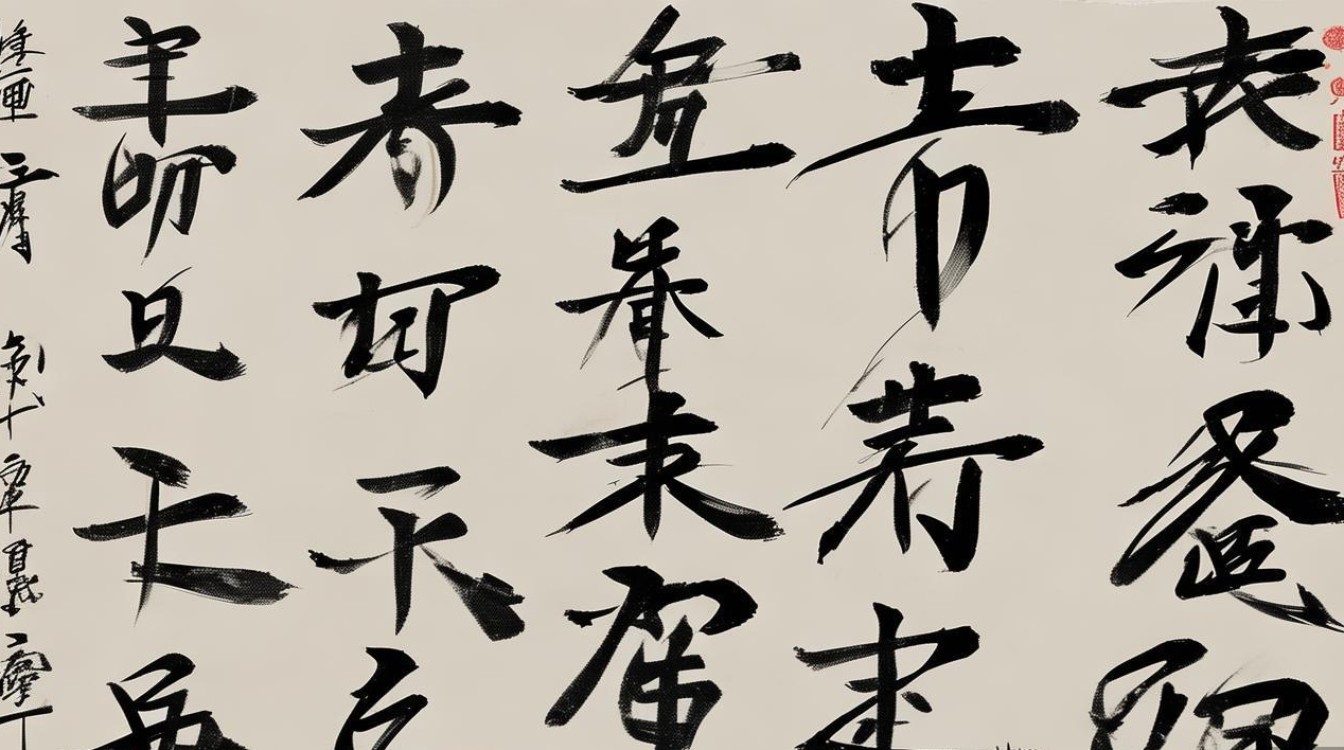

毛节民书法的艺术风格,首先体现在对传统书体的精研与融合上,他早年遍临历代名帖,从先秦篆书的古朴、汉隶的雄浑,到魏碑的峻宕、唐楷的法度,再到行草的飘逸,均下过苦功,其楷书以欧楷为骨,辅以颜真卿的宽博与柳公权的劲健,用笔方圆兼备,结体严谨而不失灵动,既有“庙堂之气”,又含“书卷之韵”,行草书则取法“二王”的典雅,兼怀素、张旭的奔放,线条圆劲流畅,牵丝引带自然,章法上讲究虚实相生、疏密有致,营造出“行云流水”般的动态美感,尤为难得的是,他在不同书体间找到了内在的统一性,无论是楷书的静穆还是行草的跌宕,都贯穿着“气韵生动”的核心追求,展现出“以古为徒,与古为新”的艺术自觉。

在笔墨技巧层面,毛节民对“线”的运用达到了极致,他强调“屋漏痕”“锥画沙”的笔意,中锋行笔为主,侧锋取势为辅,线条质感内敛而富有弹性,避免了油滑与轻浮,墨法上,他擅长浓淡枯湿的变化,尤其在行草书中,常以浓墨起笔,渐次转为淡墨、枯笔,形成“燥润相杂”的节奏感,既增强了作品的层次感,又传递出“墨分五色”的传统美学精神,结字方面,他打破单一书体的刻板模式,将篆书的圆转、隶书的扁方、楷书的端庄有机融合,时而欹侧取势,时而平正安稳,在矛盾中求统一,展现出“既雕既琢,复归于朴”的成熟境界。

毛节民书法的创作理念,可概括为“书为心画,技进乎道”,他认为,书法不仅是笔墨技巧的展现,更是书家人格修养、文化积淀与情感寄托的外化,他始终将“修身”与“写字”紧密结合,在研习经典的同时,广泛涉猎诗词、哲学、历史等领域的知识,力求以深厚的学养支撑书法创作,他曾言:“写字如做人,须有正大气象,不可趋时媚俗。”这种“正大气象”在其作品中体现为对“中和之美”的追求——既不刻意追求奇崛怪诞,也不流于平庸甜俗,而是在传统法度与个人情感之间找到平衡,使作品既有历史的厚重感,又不失时代的鲜活感,他十分重视“外师造化,中得心源”,常从自然万物中汲取灵感,如山川的蜿蜒、流水的奔腾、草木的枯荣,皆可转化为书法中的笔法与墨韵,实现了“天人合一”的艺术境界。

毛节民的代表作品涵盖多种书体,既有巨幅榜书的雄浑大气,也有尺牍小品的风雅隽永,其楷书作品《心经》,取法欧阳询《九成宫醴泉铭》,用笔精到,结字匀称,章法疏朗,传递出宁静祥和的宗教氛围;行草作品《赤壁赋》长卷,则以苏轼《黄州寒食帖》为意,线条连绵不绝,墨色浓淡相宜,将苏轼词中的旷达与豪情融入笔墨,观之如临赤壁,感怀古今;隶书作品《礼运·大同篇》,融合《曹全碑》的秀逸与《张迁碑》的方劲,字形扁平宽博,笔画厚重古朴,展现出对儒家“大同”理想的深情礼赞,这些作品不仅技法娴熟,更蕴含着深厚的文化内涵,堪称“形式与内容”“技法与精神”完美结合的典范。

作为书法教育家,毛节民始终秉持“传道授业解惑”的责任,致力于书法艺术的传承与推广,他长期从事书法教学工作,培养了大量优秀人才,其教学方法强调“先植根,后创新”,要求学生从临摹经典入手,在掌握传统法度的基础上逐步形成个人风格,他曾主编《书法临习指导》《历代碑帖选》等教材,为书法教育的规范化、系统化作出了重要贡献,他还积极参与书法公益活动,如组织“书法进校园”“乡村文化扶持”等活动,让更多人感受书法艺术的魅力,推动书法文化的大众化传播。

毛节民书法的艺术成就得到了社会各界的广泛认可,其作品多次入选国内外重大书法展览,并被故宫博物院、中国美术馆等专业机构收藏,他还担任中国书法家协会理事、某某书法学院教授等职务,为书法界的发展建言献策,面对荣誉,他始终保持谦逊的态度,坦言“书法之路,永无止境,唯有不断探索,方能不负经典”,这种对艺术的敬畏之心与执着追求,正是其书法艺术能够历久弥新的关键所在。

为了更直观地展示毛节民书法在不同书体上的风格特点,以下表格对其主要书体的艺术特征进行简要概括:

| 书体 | 用笔特点 | 结体特征 | 代表作品 | 艺术效果 |

|---|---|---|---|---|

| 楷书 | 方圆兼备,骨力洞达 | 严谨端庄,疏密有致 | 《心经》《千字文》 | 端庄肃穆,法度严谨 |

| 行草 | 圆劲流畅,牵丝自然 | 欹正相生,虚实相生 | 《赤壁赋》《兰亭序》 | 行云流水,气韵生动 |

| 隶书 | 方圆并用,波磔分明 | 扁平方正,古朴厚重 | 《礼运·大同篇》 | 雄浑大气,古意盎然 |

| 篆书 | 中锋用笔,圆转流畅 | 匀称对称,庄重典雅 | 《石鼓文集联》 | 朴拙高古,静穆典雅 |

毛节民书法的成功,不仅在于其对传统技法的娴熟掌握,更在于他将书法艺术与文化精神、时代情怀的深度融合,他的作品既是传统文化的载体,也是当代书法创新发展的缩影,为我们提供了“守正创新”的宝贵经验,在未来,随着书法艺术的不断发展,毛节民的艺术理念与实践必将产生更为深远的影响,激励更多后学在传承中创新,在创新中传承,推动中国书法艺术走向新的高峰。

相关问答FAQs

问:毛节民书法的临习者应如何把握其风格精髓?

答:临习毛节民书法,首先需从传统经典入手,夯实楷书基础,建议先临摹欧楷、颜楷,掌握用笔与结体的基本法度;重点体会其“以线造型”的笔墨特点,尤其是行草书中的“屋漏痕”笔意和墨色变化,可通过反复临摹《赤壁赋》等作品,感受线条的弹性与节奏感;还需注重文化修养的提升,理解其作品背后的文化内涵,避免单纯追求形似,力求“形神兼备”,毛节民曾强调“临帖要读帖”,建议临习者在动笔前多观察原作的笔法、章法与气韵,深入理解后再进行创作,方能逐步把握其风格精髓。

问:毛节民在书法教育中如何平衡传统与创新的关系?

答:毛节民在书法教育中始终坚持“传统为基,创新为魂”的理念,他认为,传统是创新的根基,学生必须通过临摹经典,深入理解书法的笔法、结体、章法等基本规律,打下坚实的传统功底;在此基础上,鼓励学生结合个人生活体验与时代审美,进行个性化探索,他反对“为创新而创新”的猎奇心态,强调创新应在传统法度内自然生发,如他在教学中提倡“意临”,即在临摹中融入自己的理解,既忠实于原帖精神,又适度融入个人风格,最终达到“从心所欲不逾矩”的艺术境界,这种“守正出新”的教学方法,有效帮助学生在传承中找到属于自己的艺术语言。