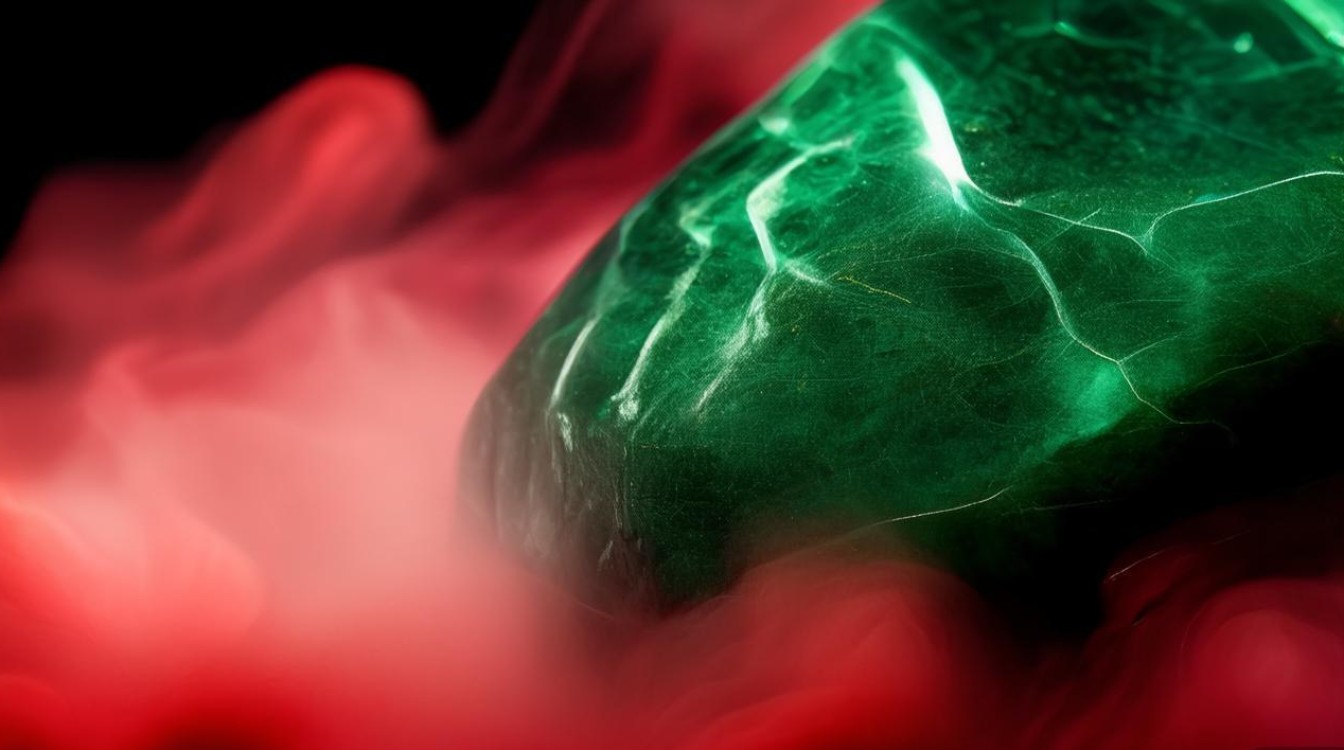

翡翠红雾皮是翡翠原石外皮中一种较为常见的特征类型,主要指翡翠原石表面或近表层由红色至褐红色次生矿物浸染形成的雾状包裹层,因其颜色以红、褐红为主,形似雾气笼罩而得名,在翡翠行业中,红雾皮不仅是判断原石内部质地的重要参考依据,也是影响翡翠赌石风险与价值的关键因素之一,其形成机制、特征表现及与翡翠内部质量的关系,一直是从业者与研究者关注的重点。

翡翠红雾皮的形成机制

翡翠红雾皮的形成与翡翠原石形成后经历的风化、氧化作用密切相关,翡翠主要由硬玉、钠铬辉石、绿辉石等矿物组成,其形成需经历高温高压的地质环境(如板块碰撞带),当翡翠原石因地壳抬升暴露于地表或近地表时,在物理风化(如温差、水流侵蚀)和化学风化(如水、氧、酸的作用)下,原石表面的硬玉等矿物会发生分解,导致原本封闭在矿物晶格中的铁元素(Fe)释放出来,这些铁元素在氧化环境下,从低价态(Fe²⁺)氧化为高价态(Fe³⁺),并形成赤铁矿(Fe₂O₃)、褐铁矿(FeO(OH)·nH₂O)等含铁氧化物,这些氧化物随着地下水或溶液的渗透,沿原石的裂隙、矿物颗粒间隙或微孔扩散,最终在原石表面或近表层形成红色至褐红色的浸染带,即红雾皮。

红雾皮的形成深度与原石的埋藏环境、风化强度及铁元素含量直接相关,埋藏较浅、风化作用强的原石,红雾皮厚度较大,颜色也更深;而埋藏较深或受保护的原石,红雾皮可能较薄,甚至仅呈零星浸染,若原石本身含铁量较高(如铁质翡翠或含铁硬玉),红雾皮的形成概率更大,颜色也更为浓艳。

翡翠红雾皮的特征表现

红雾皮的外观特征多样,具体表现受铁氧化物含量、浸染深度及原石岩性影响,主要可从颜色、厚度、结构及与内部翡翠的界限等方面描述:

颜色特征

红雾皮的颜色范围较广,从浅红、粉红、橙红到深红、褐红、暗红均有分布,其中以“鸡冠红”“胭脂红”“铁锈红”等色调较为珍贵,颜色的均匀性差异较大:部分红雾皮颜色均匀,整体呈一致的红褐色;部分则呈斑块状、条带状分布,或与黄雾、灰雾、黑雾等伴生,形成“多色雾皮”,颜色的深浅常反映铁氧化物的富集程度——浅红雾多由较薄的赤铁矿膜形成,深红雾则可能因褐铁矿大量堆积导致,且深红雾皮下翡翠内部出现“绿”的可能性(即“红雾进绿”)相对较高,但并非绝对。

厚度与结构

红雾皮的厚度从不足1毫米至数厘米不等,可分为“薄雾皮”(≤1毫米)、“中等雾皮”(1-3毫米)、“厚雾皮”(≥3毫米),薄雾皮多呈膜状紧贴原石表面,打灯后可见内部翡翠的底色;厚雾皮则质地较疏松,用手触摸有砂粒感,部分厚雾皮会因铁氧化物结晶而呈现“砂粒状”或“粉状”结构,红雾皮的结构与原石的“皮壳类型”相关:若原石为“砂皮壳”(如白砂皮、黑砂皮),红雾皮常与砂粒混杂,表面粗糙;若为“蜡皮壳”(如黄蜡皮、白蜡皮),红雾皮则相对光滑,蜡质感较强。

与内部翡翠的界限

红雾皮与内部翡翠的界限可分为“清晰型”和“过渡型”,清晰型界限分明,红雾皮与内部翡翠(如白地青、花青种等)之间有明显的颜色或质地分界,多见于致密性好的翡翠;过渡型则界限模糊,红雾皮颜色逐渐向内部翡翠渗透,形成“渐变层”,常见于结构较疏松或裂隙发育的原石,红雾皮下翡翠的“雾层”(即皮壳与翡翠肉之间的次生矿物层)颜色也可能受影响,如“红雾下现黄雾”“红雾夹灰雾”等,这些雾层组合常被用于判断内部翡翠的种水(透明度)和颜色(是否有绿色)。

红雾皮与翡翠内部质量的关系

红雾皮是翡翠原石“次生变化”的直接体现,其特征与内部翡翠的种水、颜色、裂隙及杂质等存在一定关联,但需结合具体原石综合判断,避免“以皮断玉”的误区。

对翡翠颜色的影响(“红雾进绿”的规律)

行业内流传“红雾进绿,绿必鲜艳”,认为红雾皮下出现绿色翡翠的概率较高,且绿色多呈“团块状”“脉状”分布,颜色鲜艳,这一现象的成因是:铁氧化物在渗透过程中,可能对翡翠中的铬元素(Cr³⁺,致绿色元素)起到“富集”或“保护”作用——铁质薄膜阻挡了铬元素的流失,同时氧化环境抑制了铬向其他价态转化,从而保留了绿色,但需注意,仅“浅红雾”“中红雾”且雾层结构致密时,这一规律较明显;若红雾皮过厚(如深红、暗红),铁氧化物大量堆积可能导致内部翡翠“发灰”“发黑”(称为“雾吃色”),反而降低绿色鲜艳度。

对翡翠种水的影响

红雾皮的致密程度与内部翡翠的“种”(结构细腻度)和“水”(透明度)相关,若红雾皮质地细腻、结构紧密,打灯后透光性好,通常反映内部翡翠种较老(如冰种、玻璃种),结构致密;若红雾皮疏松、多孔隙,手摸有“掉砂”感,则内部翡翠种可能偏嫩(如豆种、糯种),透明度较低,红雾皮中的铁氧化物若填充于翡翠裂隙,可能对裂隙起到“胶结”作用,降低裂隙对翡翠整体性的影响,但若铁氧化物沿裂隙形成“红线”或“红筋”,则可能影响美观。

对翡翠风险的影响

红雾皮是赌石中的“双刃剑”:其颜色和雾层特征为判断内部质量提供了线索,如“鸡冠红”雾皮下出绿概率较高、“红雾带绿丝”可能形成“绿随红走”的优质翡翠;红雾皮也可能掩盖内部缺陷,如厚红雾皮下的翡翠可能存在“底灰”“棉多”或“黑点”,甚至部分原石通过“人工加红”(如染色、烤色)伪造红雾皮,增加赌石风险,需通过“擦皮”“打灯”“切片”等方式进一步验证,不可仅凭红雾皮特征下上文归纳。

红雾皮的鉴别与市场价值

天然红雾皮与人工处理红雾皮的鉴别

天然红雾皮的形成是长期地质作用的产物,其特征为:颜色自然过渡,层次感强,放大观察可见铁氧化物沿矿物颗粒间隙或裂隙呈网状、浸染状分布,且与皮壳结合紧密,无“浮色”或“色界模糊”,人工处理红雾皮(如染色、烤色)则常见以下特征:颜色过于鲜艳、均匀,缺乏自然层次感;放大观察可见颜色堆积于表面,呈“颗粒状”或“斑块状”,无渗透痕迹;用棉签蘸酒精擦拭,可能褪色;在紫外荧光下,部分人工红雾皮会呈现荧光反应(如染料荧光),而天然红雾皮通常无荧光或呈惰性。

市场价值与应用

红雾皮翡翠的市场价值受“雾皮特征+内部质量”双重影响,优质红雾皮原石(如浅红雾、雾层薄而均匀、内部出绿)在赌石市场中价格较高,尤其是“红雾进绿”且种水好的原石,常被用于制作高端手镯、挂件,对于红雾皮较厚或内部无绿色的原石,则可通过“巧雕”利用红色部分设计图案(如“红运当头”“福寿双全”),提升艺术价值,在成品市场中,红雾皮翡翠饰品因颜色独特、寓意吉祥(红色象征喜庆、吉祥),受到部分消费者喜爱,但价格普遍低于同品质的“无雾皮”翡翠。

红雾皮特征与内部翡翠质量关联参考表

| 红雾皮特征 | 内部翡翠可能情况 | 市场表现与风险 |

|---|---|---|

| 浅红、鸡冠红,雾层薄(≤1mm) | 可能有绿色,颜色鲜艳,种水较好(冰种以上) | 高价值赌石,风险中等,需结合裂隙判断 |

| 深红、暗红,雾层厚(≥3mm) | 内部可能发灰、发黑,绿色少或无,种偏嫩 | 价值较低,风险高,需切片确认 |

| 红雾带黄丝、绿丝 | 绿色呈脉状分布,可能形成“绿随红走” | 中高价值,适合巧雕,风险较低 |

| 红雾皮疏松、掉砂 | 内部结构粗,种嫩(豆种、糯种),透明度低 | 价值一般,适合做低档饰品或雕刻件 |

| 红雾皮颜色均匀、无过渡 | 可能人工染色,内部颜色单一或无色 | 需谨慎鉴别,风险高,避免购买 |

相关问答FAQs

Q1:红雾皮翡翠一定有绿色吗?

A:不一定。“红雾进绿”是行业内经验归纳,但并非绝对规律,红雾皮下出现绿色翡翠的概率与红雾皮的颜色深浅、厚度、致密程度及原石内部铬元素含量有关,浅红、中红雾且雾层薄而致密时,内部出现绿色的可能性较高;若红雾皮过厚(如深红、暗红)或结构疏松,铁氧化物可能掩盖或破坏绿色,导致内部无绿或绿色暗淡,若原石本身含铬量低,即使有红雾皮,也不会出现绿色,红雾皮仅是判断内部绿色的参考因素之一,需结合打灯、擦皮等方式综合评估。

Q2:如何通过打灯观察红雾皮下的翡翠质量?

A:打灯(强光手电筒)是观察红雾皮下翡翠质量的重要方法,具体步骤如下:①观察光线穿透度:若红雾皮较薄,打灯后可见内部翡翠的底色(如白色、淡绿色),且光线穿透度强(达3-5分),反映种水较好;若红雾皮厚,光线仅能穿透表面,内部呈模糊红色或黑色,则种水可能偏嫩。②观察颜色分布:若灯光下可见绿色呈“丝状”“团块状”均匀分布,且与红雾皮界限清晰,可能为“正绿”;若绿色呈“点状”“散乱状”,或与红雾皮混杂,则绿色可能不均匀或偏暗。③观察裂隙与杂质:若打灯可见红雾皮内部有“黑线”(裂隙)、“白棉”或“杂质”,则翡翠内部可能存在相应缺陷,影响价值,需注意,打灯需在自然光或标准光源下进行,避免色差导致误判。