赵宝山书法作为中国当代书法艺术的重要代表之一,以其深厚的传统功底、鲜明的个人风格与深厚的文化底蕴,在书法界享有盛誉,他的艺术实践不仅扎根于传统经典的沃土,更在时代语境下探索出独特的笔墨语言,成为连接传统与创新的桥梁,以下将从师承脉络、艺术风格、代表作品、成就影响及创作理念等方面,对赵宝山书法进行系统梳理。

书法师承与取法:溯源经典,博采众长

赵宝山的书法之路,始于对传统的深度叩问与虔诚学习,他幼承家学,临池不辍,早期以唐楷为基,系统研习欧阳询《九成宫》、颜真卿《多宝塔碑》,打下了坚实的楷书功底,其楷书笔力遒劲,结字端庄,兼具唐法的严谨与灵动,青年时期,他转向魏晋书风,潜心二王(王羲之、王献之)尺牍与《兰亭序》,尤其对《兰亭序》的“书圣”笔法反复揣摩,深得其“遒媚劲健,风流蕴藉”之神韵,行书逐渐形成“飘逸而不失厚重,流丽而内含骨力”的面貌。

中年以后,赵宝山的视野进一步拓展,广泛取法汉隶《曹全碑》《张迁碑》的朴茂雄浑,魏碑《张猛龙碑》《龙门二十品》的方峻奇崛,以及宋米芾《蜀素帖》的“刷字”意趣与苏东坡《黄州寒食帖》的浑厚苍茫,他以“古为今用”为原则,将不同时代的笔法、结字、章法融会贯通,形成“楷、行、草、隶、篆”五体皆能,尤以行草、楷书见长的艺术格局,其师承脉络清晰可见:从唐楷入古,经魏晋溯源,再至汉魏碑版与宋意帖学的融合,最终在传统中提炼个人语言,走出一条“师古而不泥古,创新而不离宗”的创作道路。

艺术风格特点:刚柔相济,文墨交融

赵宝山书法的风格,可概括为“雄浑中见灵秀,古朴中藏新意”,其核心在于对“传统精神”与“时代审美”的平衡把握,具体而言,其艺术特点可从笔墨、结字、章法、意境四个维度解析:

(一)笔墨:方圆兼备,枯润相生

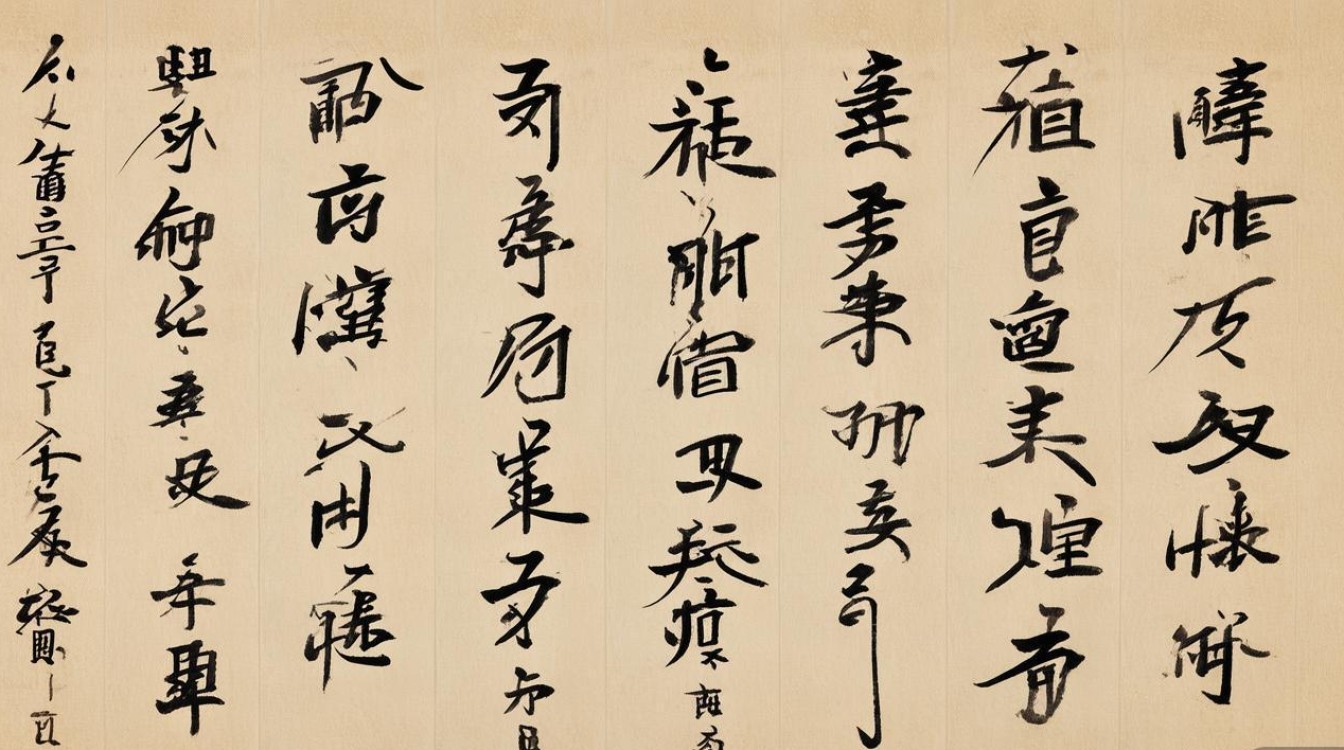

赵宝山的用笔讲究“中锋为主,侧锋辅之”,既有中锋的圆融厚重,又有侧锋的险峻灵动,他擅于提按顿挫,笔力“入木三分”,如楷书的横画“一波三折”,行草的使转“如锥画沙”,既见碑刻的方折骨力,又含帖学的圆转韵致,墨色运用上,他追求“枯润相生,浓淡相宜”,蘸墨饱满处如“高山坠石”,墨干飞白处似“万岁枯藤”,通过墨色的层次变化增强作品的节奏感与视觉张力,例如其行书作品《赤壁赋》,墨色由浓转淡再至枯,笔势由缓入疾复归稳,形成“无声而乐的韵律”。

(二)结字:欹正相生,疏密有致

在结字上,赵宝山打破唐楷的“匀称整齐”,融入魏晋的“自然天趣”与汉隶的“扁方取势”,他注重“字法随势”,或正或欹,或大或小,疏密对比强烈:密处“密不透风”,如“中宫收紧,四周辐射”;疏处“疏可走马”,如“大疏大密,险中求稳”,其楷书结字“端庄而不呆板”,如《心经》中“心”“无”“色”等字,既保持楷法的规范,又通过笔画的伸缩、偏旁的错位增添生动感;行草结字“奇正相生”,如《醉翁亭记》中“醉”“翁”“亭”等字,左右错落,上下呼应,形成“行云流水”的动态美。

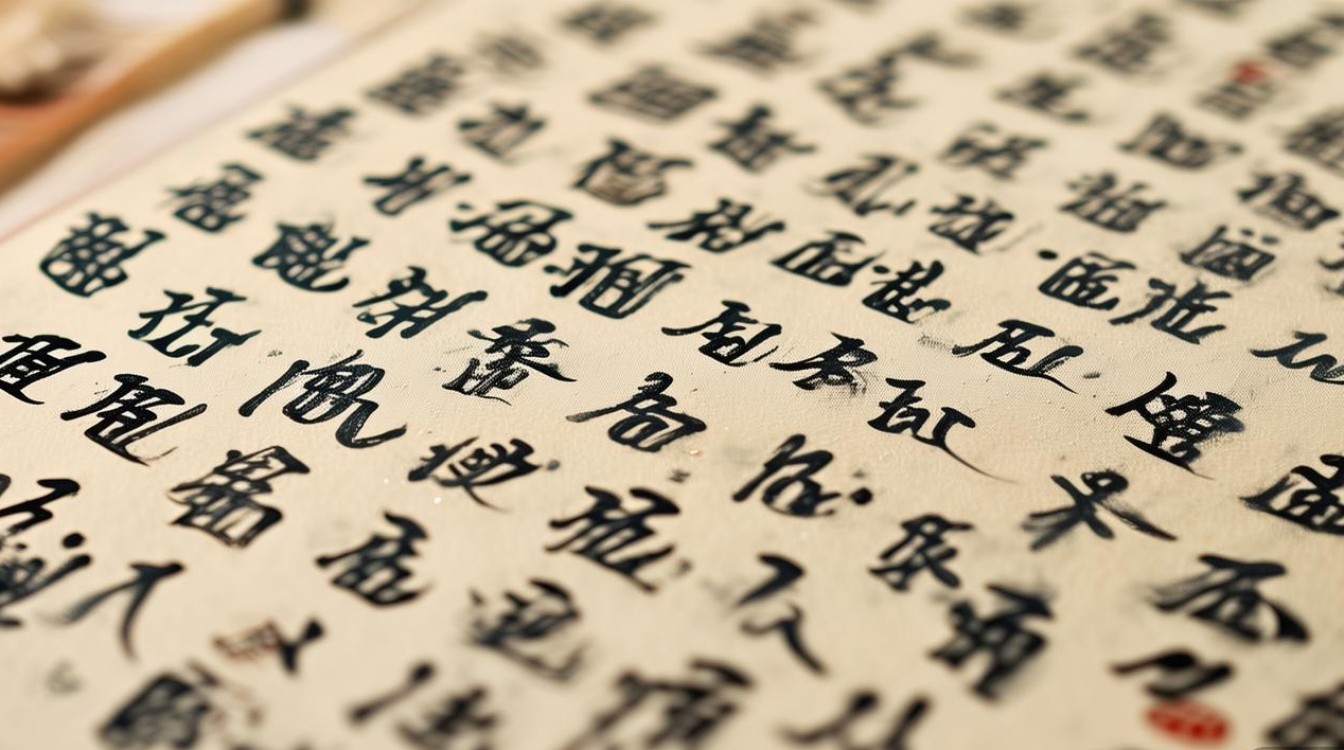

(三)章法:虚实相生,气韵贯通

赵宝山深谙“计白当黑”的章法之道,其作品整体布局“虚实相生,气脉贯通”,行草作品中,他通过字距、行距的疏密变化,以及牵丝引带的呼应关系,形成“连绵不断,一气呵成”的视觉效果;楷书作品则注重“行列分明,字字独立”,通过字与字、行与行的顾盼生姿,达到“静中有动,平中寓奇”的境界,千字文》长卷,正文1000字排列如“星罗棋布”,字间留白均匀而不呆板,行间气韵流动而不杂乱,体现出“大巧若拙”的章法智慧。

(四)意境:文墨相融,书为心画

赵宝山强调“书为心画”,其作品不仅是笔墨技巧的展现,更是文化修养与情感的自然流露,他常以自作诗词、经典文辞为内容,将书法与文学深度融合,例如其《行书杜甫诗卷》,书写杜甫《登高》时,通过沉郁顿挫的笔触与跌宕起伏的章法,传递出“万里悲秋常作客,百年多病独登台”的家国情怀;书写《兰亭序》时,则以飘逸灵动的笔法,再现王羲之“仰观宇宙之大,俯察品类之盛”的旷达心境,这种“文墨相融”的创作理念,使其作品既有书法的形式美,又有文学的内涵美,达到“形神兼备,意境深远”的艺术高度。

代表作品解析:经典与创新的对话

赵宝山的代表作品涵盖楷书、行书、草书等多种书体,既有对经典的临写与重构,也有自作诗词的原创表达,充分体现其艺术主张。

(一)楷书《心经》:静穆中的禅意

《心经》是赵宝山楷书的代表作之一,此作以唐楷为骨,融入魏碑笔意,结字方正而不失灵动,笔画刚劲而内含温润,全篇542字,字字精严,无一懈笔,既保持楷书的规范性与庄重感,又通过笔画的轻重变化、字形的大小错落,营造出“静穆中见禅意”的意境,尤其是“观自在菩萨”“照见五蕴皆空”等句,结字疏朗,笔意空灵,仿佛传递出“色即是空,空即是色”的佛学智慧,体现出其“以书载道”的创作追求。

(二)行书《赤壁赋》:笔墨中的豪情

《赤壁赋》行书长卷是赵宝山行书的巅峰之作,此作取法二王与米芾,笔法潇洒奔放,章法跌宕起伏,全篇以“行草相间”的笔法书写,既有行书的流畅连贯,又有草书的简练洒脱,寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟”一句,笔势由缓入疾,字形由大变小,墨色由浓转淡,生动再现了苏轼“人生如梦,一尊还酹江月”的豪迈与苍凉,作品中“乱石穿空,惊涛拍岸”等字,以方折的笔触、飞白的墨色,展现出“惊涛裂岸”的视觉冲击力,堪称“笔墨当随时代”的典范。

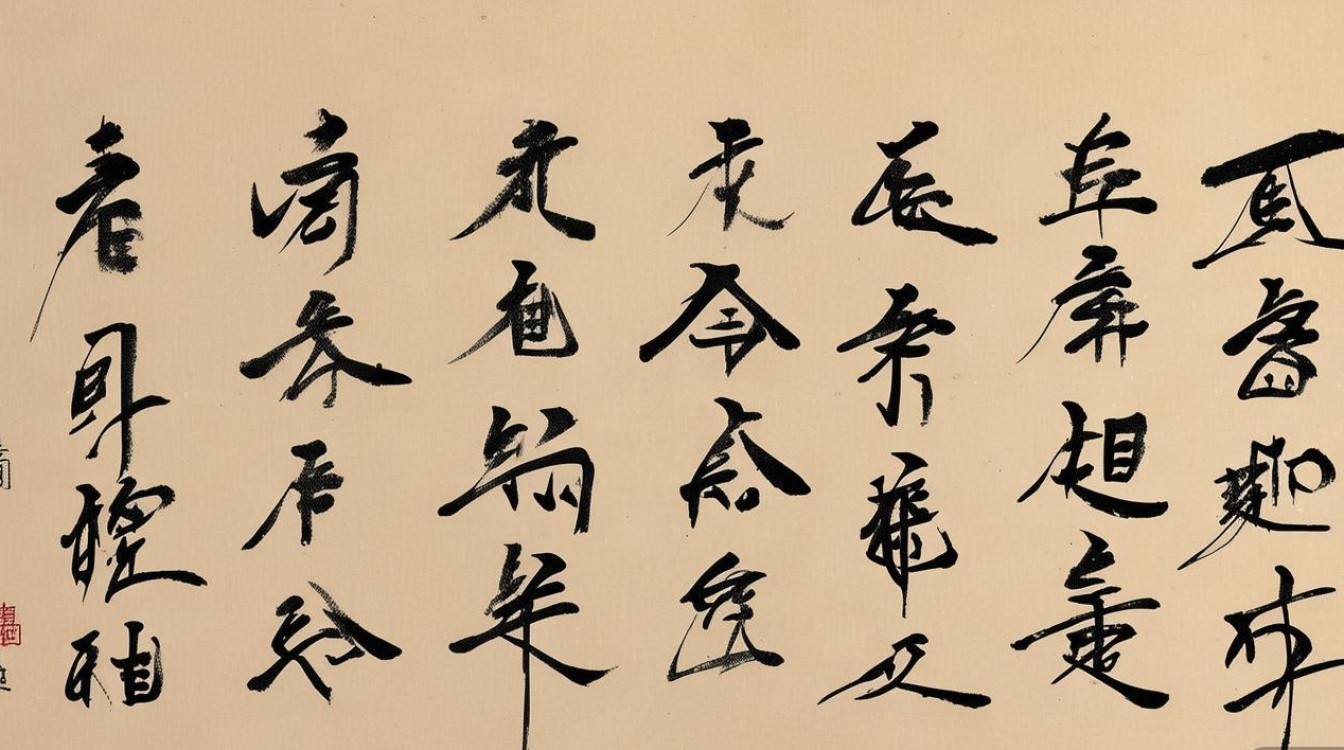

(三)草书《李白诗卷》:狂放中的诗意

草书《李白诗卷》以李白的《将进酒》《蜀道难》为内容,是赵宝山草书风格的集中体现,此作取法怀素《自叙帖》与张旭《古诗四帖》,笔势连绵不绝,如“龙蛇竞舞,电闪雷鸣”,全篇以“一气呵成”的节奏书写,字与字之间以牵丝引带,行与行之间以气脉贯通,既有草书的“狂放不羁”,又有诗歌的“浪漫豪情”,尤其是“君不见黄河之水天上来,奔流到海不复回”等句,笔势如“黄河之水”般汹涌澎湃,字形大小错落,墨色枯润相生,将李白的浪漫主义情怀与草书的抒情性完美融合,展现出“书情画意”的艺术境界。

艺术成就与社会影响:传承与弘扬的践行者

赵宝山书法的艺术成就不仅体现在作品的艺术价值上,更体现在他对书法艺术的传承、教育与推广中。

(一)艺术成就与认可

赵宝山现为中国书法家协会理事、中国艺术研究院书法创作研究员,其作品多次入选全国书法展、国际书法展,并获“中国书法兰亭奖”“全国书法篆刻展”等重要奖项,他的作品被故宫博物院、中国美术馆、国家博物馆等机构收藏,并被《中国书法》《书法》《美术观察》等专业期刊专题报道,被誉为“当代书法传统派的代表人物”。

(二)教育与传承

作为书法教育家,赵宝山长期担任中国美术学院、中央美术学院等院校的客座教授,培养了大批书法人才,他提出“技进乎道,道技合一”的教学理念,强调“临古是基础,创新是目的”,要求学生在学习传统的同时,注重个人情感与文化修养的培养,其主编的《书法临与创》《楷书技法教程》等教材,已成为书法教育的重要参考书。

(三)社会推广与公益

赵宝山积极投身书法公益事业,先后发起“书法进校园”“书法下乡”等活动,深入基层普及书法知识;他还通过“书法公益拍卖”筹集善款,用于资助贫困学生与传统文化保护,他认为“书法是中华民族的文化基因,每个人都有责任传承与弘扬”,其社会影响力已超越书法界,成为推动传统文化复兴的重要力量。

创作理念:传统为根,创新为魂

赵宝山的创作理念可概括为“守正创新,以书载道”,他强调“守正”是书法的根本,认为“只有深入传统,才能理解书法的本质”;“创新”是书法的生命,主张“在传统的基础上,融入时代审美与个人情感”,他曾言:“书法不是简单的笔墨游戏,而是文化的载体,是心灵的镜子,我的每一幅作品,都力求做到‘笔笔有来历,字字有新意’。”这种理念贯穿于其创作实践,使其作品既有传统的厚度,又有时代的高度。

相关问答FAQs

Q1:赵宝山书法的师承脉络是怎样的?对传统碑帖有哪些独特的理解?

A:赵宝山的师承脉络清晰,早期以唐楷(欧阳询、颜真卿)为基,奠定楷书功底;中年转向魏晋二王,深研《兰亭序》等帖学经典,形成行书风格;晚年融合汉隶、魏碑的朴茂与宋意米芾、苏东坡的洒脱,形成“五体皆能”的艺术格局,他对传统碑帖的理解强调“取其神,而非取其形”:认为唐楷的“法”是书法的“骨架”,魏晋的“韵”是书法的“灵魂”,汉魏碑版的“朴”是书法的“根脉”,宋意的“意”是书法的“生命力”,他主张“临帖不是复制,而是与古人对话”,通过临帖理解古人的创作心境与笔墨技巧,最终转化为个人的语言。

Q2:赵宝山书法在当代书法界的地位如何?其作品对后学有何启示?

A:赵宝山是当代书法界“传统派”的代表人物之一,其作品以“守正创新”为特色,既坚守传统书法的核心精神,又融入时代审美,成为连接传统与创新的桥梁,他在书法教育、公益推广等方面的贡献,进一步提升了其影响力,对后学而言,其作品的启示主要体现在三个方面:一是“重视传统”,只有深入传统,才能避免书法创作的“无根之木”;二是“融合创新”,在继承传统的基础上,结合个人情感与时代特点,形成独特的艺术风格;三是“以书载道”,书法不仅是技艺的展现,更是文化修养与道德情操的表达,后学应注重“技道双修”,提升综合素养。