苏子瞻,即苏轼,作为北宋文坛巨擘,其书法成就与文学、绘画相映生辉,在中国书法史上占据举足轻重的地位,他的书法突破了唐代尚法的严谨格局,开创了“尚意”书风的先河,以丰腴跌宕、天真烂漫的独特风貌,成为“宋四家”之一,对后世文人书法影响深远。

苏轼书法的核心特质在于“书如其人”,他主张“出新意于法度之中,寄妙理于豪放之外”,认为书法应抒发个人性情,而非拘泥于古法,这种理念贯穿于他的创作实践,使其作品既有深厚的传统功底,又充满鲜明的个性色彩,其书法早年取法王羲之、王献之及颜真卿,笔法精谨,结字端庄;中年以后,历经乌台诗案贬谪黄州,人生阅历的沉淀使其书风转向沉郁雄放,用笔更加厚重,线条更具张力;晚年谪居惠州、儋州,心境趋于旷达,书法则更显天真自然,笔势圆融,气韵生动。

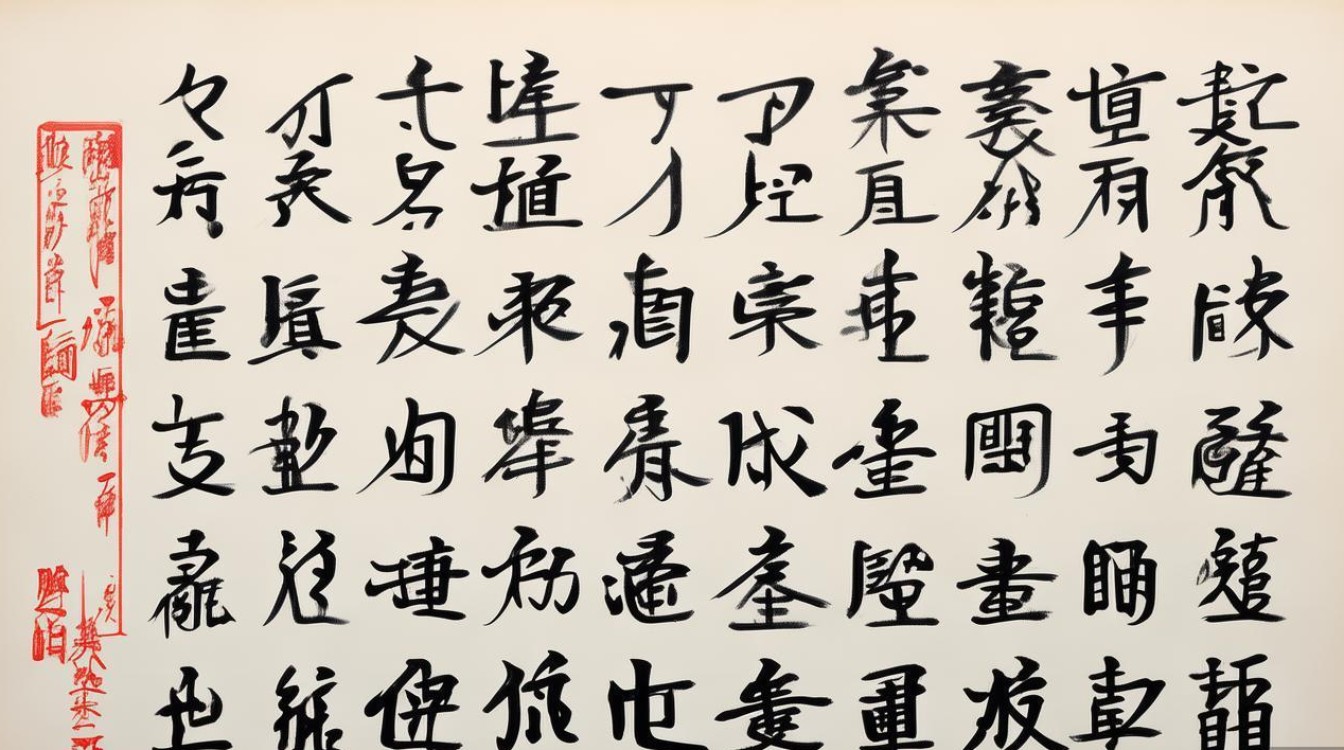

从用笔来看,苏轼书法以“丰腴”著称,笔画饱满厚重,如“绵里裹铁”,看似平淡,实则内含筋骨,他善用中锋,行笔稳健而富有节奏感,提按分明,转折处圆劲含蓄,少有棱角,形成“屋漏痕”般的自然意趣,其捺画尤为独特,常作“燕尾”状,既显舒展,又含力度,如《黄州寒食帖》中的“年”“中”等字,捺笔饱满舒展,与整体沉郁的笔调形成对比,于克制中见情感起伏。

结字方面,苏轼打破唐代楷书的严整规范,多取横势,字形扁平宽博,重心偏低,给人以“石压蛤蟆”的诙谐感(此为黄庭戏言,实则暗含对其结字大胆突破的肯定),他善于根据字形灵活安排结构,左右结构常左紧右松,上下结构则上密下疏,在不对称中求平衡,于险绝中见平稳,如《洞庭春色赋》中的“风”“竹”等字,笔画虽多,却疏密有致,气息贯通,展现出“大巧若拙”的审美境界。

苏轼的代表作品众多,不同时期风格各异,中年所作《黄州寒食帖》,被誉为“天下第三行书”,情感真挚,笔随情动:前段笔势平和,字字独立;中段因情绪压抑,笔画加重,字形缩小,行距收紧;后段渐趋释然,笔势开阔,字形放大,一气呵成,通篇墨色浓淡相间,枯润结合,将贬谪的孤愤与旷达的情怀表现得淋漓尽致,晚年《送子由诗帖》则笔力老健,结字宽博,用笔更加圆融,展现出“人书俱老”的境界,而《赤壁赋》楷行相间,端庄中见灵动,是其“尚意”书风的典型体现。

苏轼书法的历史影响不仅在于其艺术成就,更在于他推动了书法从“技”向“道”的升华,他将书法视为文人精神修养的载体,强调“退笔如山未足珍,读书万卷始通神”,主张学问与书法并重,这一理念深刻影响了后世文人书法的发展,明代董其昌推崇其“平淡天真”,清代傅山亦从其书法中汲取“拙”的意趣,足见其艺术生命力的绵长。

以下为苏轼书法分期与风格演变简表:

| 时期 | 代表作品 | 风格特点 | 背景影响 |

|---|---|---|---|

| 早期(入仕前) | 《治平帖》 | 笔法精谨,结字端庄,取法晋唐 | 家学渊源,临池不辍 |

| 中期(贬谪黄州) | 《黄州寒食帖》 | 沉郁雄放,笔势跌宕,情感真挚 | 乌台诗案,人生低谷 |

| 晚年(惠州、儋州) | 《送子由诗帖》 | 天真自然,笔力老健,气韵圆融 | 心境旷达,艺术成熟 |

相关问答FAQs

问:苏轼的“石压蛤蟆”之称是贬义还是褒义?

答:“石压蛤蟆”最初是黄庭坚对其书法结字的戏称,因其字形扁平宽博,重心偏低,如被石头压住的蛤蟆般笨拙可爱,此语虽有调侃之意,实则暗含对其突破传统、大胆创新的肯定,苏轼结字不拘泥于法度,以“拙”代“巧”,于看似不规整中求自然,这种“大巧若拙”的审美追求,正是其书法的独特魅力所在,故后世多视其为褒义评价。

问:苏轼“我书意造本无法”是否意味着他不重视书法技法?

答:并非如此。“我书意造本无法”并非否定技法,而是强调在技法纯熟的基础上,以“意”为主导,追求“无法而法”的境界,苏轼早年遍临晋唐名家,对笔法、结字、章法有深入研究,技法功底深厚,他反对的是“刻意求法”的僵化,主张技法应服务于情感表达与个性抒发,正如他在《石苍舒醉墨堂》中所言“自言其中有至乐,适意无异逍遥游”,技法最终要回归到“适意”的本质,实现“心手相应”的自由创作。