书法作为中国独有的艺术形式,其 evolution 贯穿中华文明数千年,从最初的实用记录工具,逐步演变为承载文化精神、表达个人情怀的艺术载体,这一过程不仅是字体的演变,更是审美观念、文化内涵与社会需求的综合体现,呈现出清晰的阶段性特征与内在逻辑。

先秦秦汉:文字起源与实用审美的萌芽

书法的源头可追溯至新石器时代的刻画符号,如仰韶文化的陶器纹饰、大汶口文化的象形符号,这些虽未形成成熟文字,却已具备原始的“书写”意识与审美雏形,商周时期,甲骨文(殷墟卜辞)与金文(青铜器铭文)成为书法的早期形态,甲骨文以刀刻于龟甲兽骨,线条瘦硬劲挺,结构错落有致,已初具章法意识;金文则铸刻于青铜礼器,线条圆浑厚重,布局对称严谨,体现“敬天法祖”的礼乐文化审美,春秋战国时期,文字地域分化(如齐、楚、秦文字),石鼓文(先秦刻石)以籀文为体,线条规整而富有韵律,成为小篆的前身。

秦统一后,李斯以小篆统一文字,其《峄山碑》线条匀称如“铁线”,结构对称严谨,标志着文字从“象形”向“符号化”的质变,但小篆因书写复杂,难以适应日常实用需求,汉代隶书的诞生是书法史上的关键转折——为提高书写效率,篆书圆转的线条被简化为方折的笔画,“蚕头燕尾”的笔法形成,汉字彻底摆脱象形束缚,形成“横平竖直”的方块字基础,汉代隶书《曹全碑》秀逸灵动,《张迁碑》雄强朴拙,既满足公文、记事等实用功能,又通过笔法变化与章法布局开启书法的审美自觉。

魏晋南北朝:书法自觉与文人书风的兴起

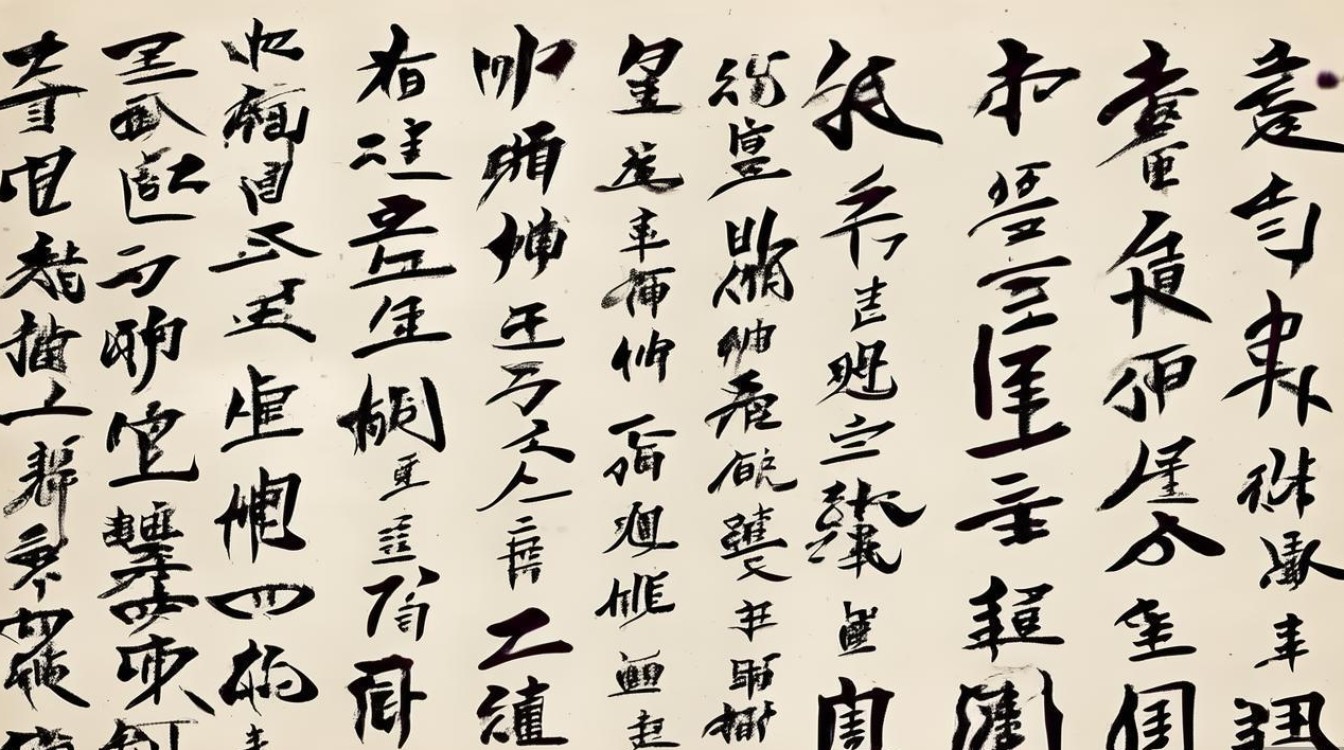

魏晋时期,社会动荡催生思想解放,玄学、佛学兴起,文人阶层将书法作为“畅神”的媒介,书法从实用走向自觉,钟繇以楷书(正书)闻名,其《宣示表》笔画平正,结体宽博,被誉为“正书之祖”,王羲之则集大成,将隶书、草书、行书推向新高度:其行书《兰亭序》“天下第一行书”,笔法“飘若浮云,矫若惊龙”,章法“行云流水”,兼具自然之美与文人雅趣;草书《十七帖》则“一笔而成,气脉贯通”,打破隶书的横平竖直,赋予书法动态韵律,王献之“破体”创新,融楷、行、草于一体,拓展书法表现力。

这一时期,书法理论开始萌芽,卫夫人《笔阵图》、王羲之《书论》提出“力”“韵”“意”等审美范畴,强调“书为心画”,将书法与个人修养、情感表达深度绑定,文人书法的兴起,使书法从“技艺”升华为“艺术”,奠定“尚韵”的审美基调。

隋唐:法度森严与盛唐气象

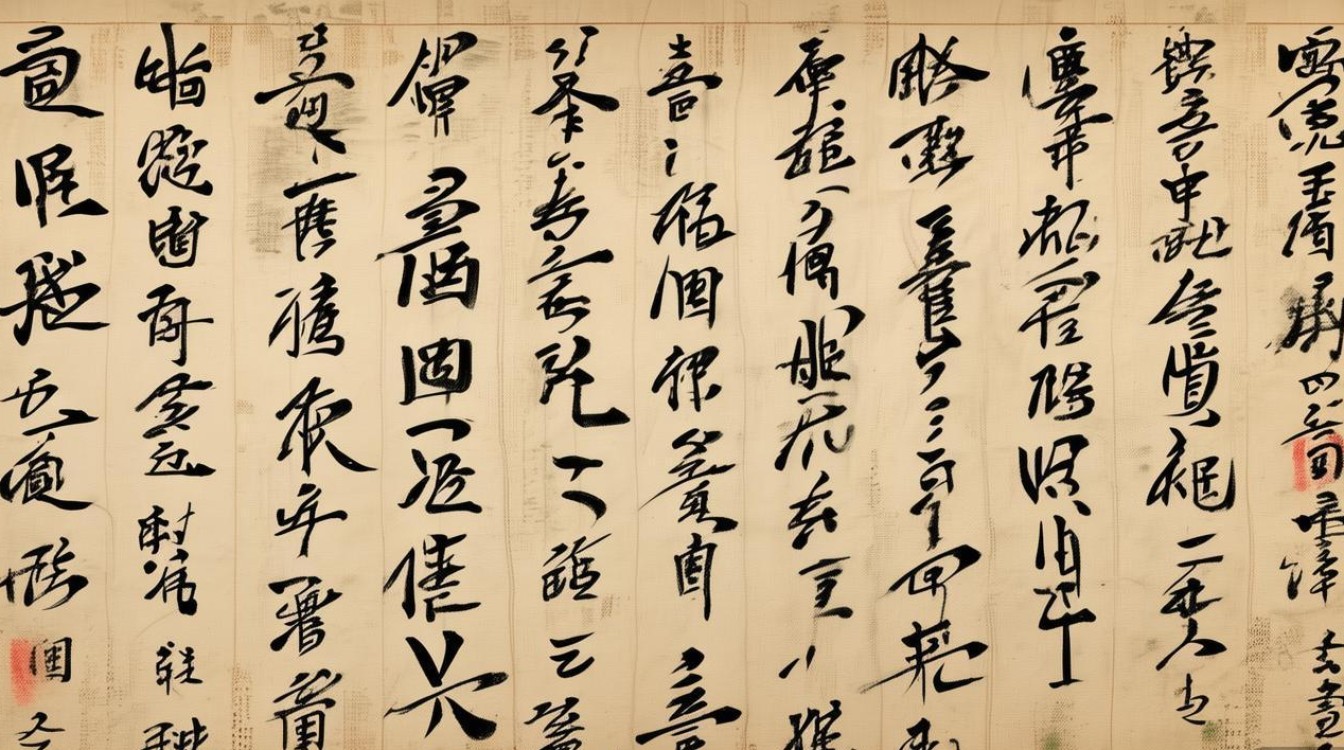

隋唐统一,国家强盛,科举制度推动文字规范化,书法进入“尚法”时代,楷书发展至巅峰,欧阳询(欧体)、颜真卿(颜体)、柳公权(柳体)并称“楷书四大家”,欧阳询《九成宫醴泉铭》笔法险劲,结构严谨,如“高峰坠石,屈铁断金”;颜真卿《多宝塔碑》《祭侄文稿》雄浑大气,笔画“横轻竖重”,体现“盛唐气象”,其《祭侄文稿》因饱含家国情怀,被誉为“天下第二行书”;柳公权《玄秘塔碑》骨力劲健,笔画瘦硬,以“柳骨”著称,唐代楷书的法度化,既是文字规范的需求,也体现儒家“中正平和”的审美理想。

草书在唐代同样辉煌,张旭“颠草”以“狂”著称,其《古诗四帖》笔画连绵如龙蛇舞动;怀素“狂草”则“笔下唯看激电流,字成只畏盘龙走”,《自叙帖》将草书的抒情性推向极致,唐代书法理论体系化,张怀瓘《书断》提出“神妙能”三品论,孙过庭《书谱》则系统论述书法技法与美学,强调“古不乖时,今不同弊”,为后世书法发展提供理论指引。

宋元:尚意抒情与文人意趣

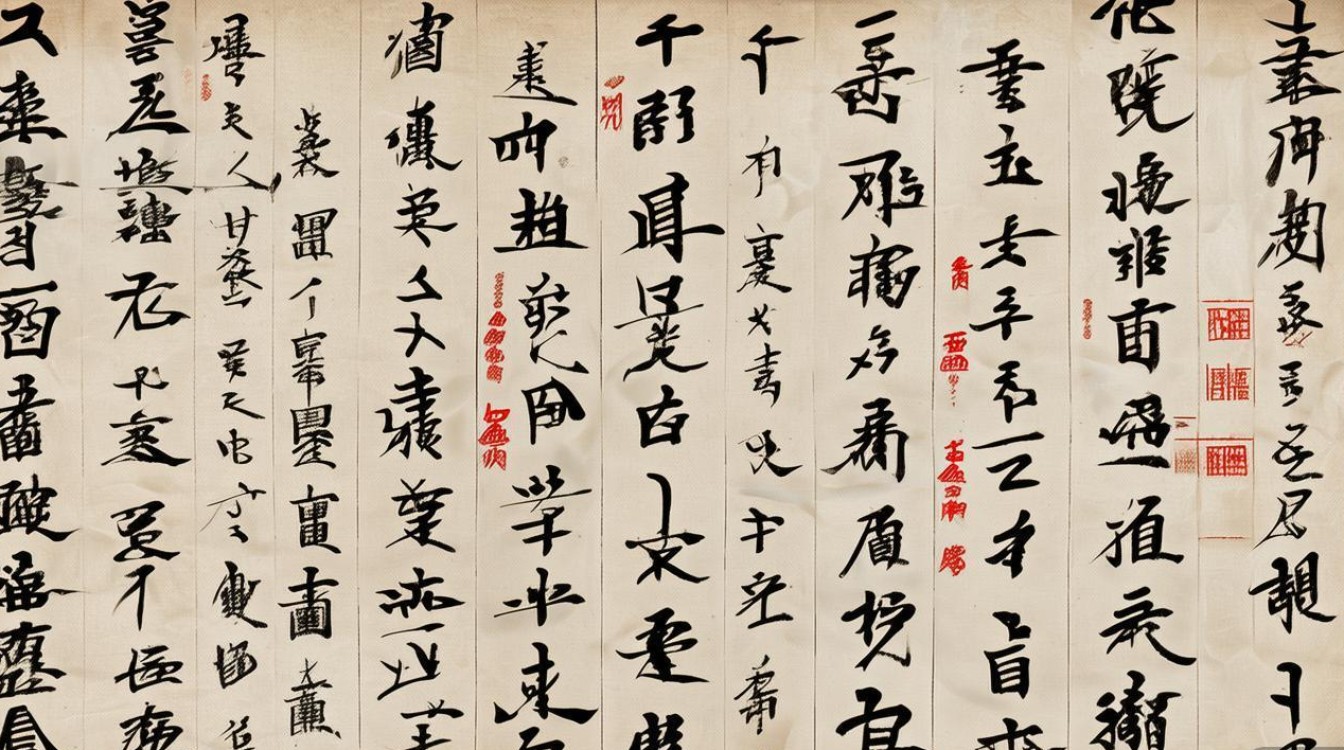

宋代重文抑武,理学兴起,文人书法转向“尚意”,强调“我书意造本无法”(苏轼),注重个人情感与意趣表达,苏轼《黄州寒食诗帖》笔法跌宕,字形大小错落,将贬谪的苦闷与旷达融入笔墨;黄庭坚《松风阁诗帖》笔画纵横开阖,结构奇崛,体现“韵胜”;米芾“刷字”以“八面出锋”著称,《蜀素帖》笔法跳荡,率性自然,宋代书法打破唐代法度的束缚,追求“不践古人,而书法自成一家”的创新精神。

元代赵孟頫提出“书法以用笔为上,而结字亦须用工”,倡导“复古”,回归晋唐书风,其《洛神赋》《胆巴碑》笔法圆润,结构秀美,影响深远,元代文人画兴起,书法与绘画结合,“书画同源”理念成为共识,书法的“笔墨趣味”进一步强化。

明清:帖学碑学之争与多元探索

明代前期,书法延续元代“台阁体”风格,以沈度、沈粲为代表,追求端正匀称,但缺乏个性,中期董其昌提出“南北书派论”,提倡“淡雅”书风,其行书疏秀空灵,影响一代审美,晚期徐渭、张瑞图等以“狂狷”打破帖学束缚,徐渭草书笔法恣肆,情感外露,开启个性解放先河。

清代中期,帖学流于僵化,金石学兴起,碑学大盛,邓石如以篆隶见长,其《篆书轴》融合碑刻笔意,雄浑苍劲;何绍基以行楷融碑刻,笔画迟涩厚重,如“屋漏痕”;伊秉绶隶书“横平竖直,宽博博大”,具庙堂之气,碑学打破帖学的垄断,为书法注入“金石气”与“拙趣”,拓展了书法的表现维度。

近现代:传统坚守与时代创新

近现代,书法在西方文化冲击下面临转型,于右任创立“标准草书”,推动草书规范化;林散之融合碑帖,其草书“圆劲浑厚,飘逸超迈”,被誉为“当代草圣”,当代书法呈现多元格局:启功“启体”楷书雅俗共赏,延续传统法度;实验书法、现代书法兴起,将构成、色彩等现代艺术元素融入书法,探索传统与现代的融合路径,书法教育体系逐步完善,高校书法专业设立,书法成为文化传承的重要载体。

书法的进化,是文字功能与审美追求的辩证统一:从甲骨文的“记录”到魏晋的“畅神”,从唐代的“尚法”到宋代的“尚意”,再到明清的“碑帖融合”与近现代的“多元创新”,始终在传承中突破,在规范中求变,其核心是“以人为本”——书法不仅是笔墨技巧,更是中国人宇宙观、价值观的物化,是文化基因的活态传承。

相关问答FAQs

Q1:书法进化过程中,哪些字体的演变对后世影响最为深远?

A1:隶书、楷书、行书的影响最为深远,隶书打破篆书的象形束缚,形成“横平竖直”的汉字结构,为楷、行、草书奠定基础;楷书(正书)规范化后,成为历代官方通用字体,至今仍是书法学习的核心;行书兼具实用性与艺术性,文人书法以行书抒情,如王羲之《兰亭序》成为后世行书典范,影响至今。

Q2:当代书法如何在全球化背景下平衡传统与创新?

A2:当代书法平衡传统与创新需把握“守正”与“拓新”的辩证关系。“守正”即坚守书法的核心传统——笔法(中锋、侧锋等)、字法(结构章法)、文化内涵(儒释道思想),避免因追求形式创新而失去书法本真;“拓新”则需在传统基础上融入时代元素,如探索书法与绘画、设计、装置艺术的跨界融合,或通过现代审美重构笔墨语言,同时推动书法教育普及,让传统艺术在当代社会焕发新生。