骆字书法作为汉字艺术中的独特存在,承载着从象形符号到文化意象的千年演变,其字形结构左右相生,笔画兼具动态与力度,在历代书家的笔下呈现出丰富的审美意蕴,要深入理解骆字书法,需从字源脉络、书写技法、书体表现及文化内涵等多维度展开。

从字源看,“骆”字最早可追溯至甲骨文,其形由“马”与“各”组合,“马”为形旁,表明与马相关;“各”为声旁,兼表“马匹交错而行”之意,金文时期,“马”旁的形象更加具象,马鬃、马蹄的线条勾勒生动,右侧“各”字的“夂”部已有收束感,小篆阶段,字形趋于规整,“马”的三点水变体与“各”的横平竖直形成对比,体现了秦书同文后的规范化特征,隶变后,“马”旁简化为“马”字旁,“各”字的“口”部变方,整体结构从圆转变为方折,为楷书的定型奠定基础,这一演变过程,不仅反映了汉字从图画到符号的抽象化趋势,也记录了古人对“骆”(古指黑鬃白马,后泛指骆驼)的认知深化。

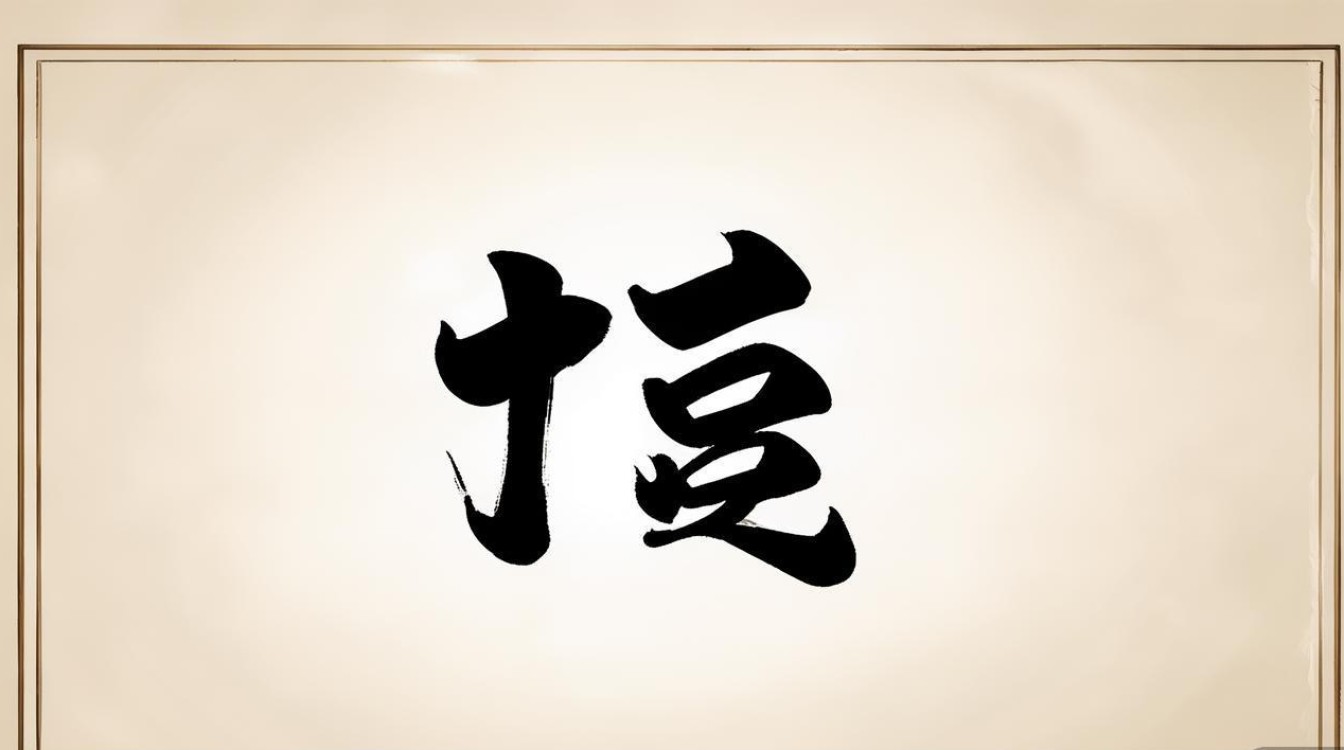

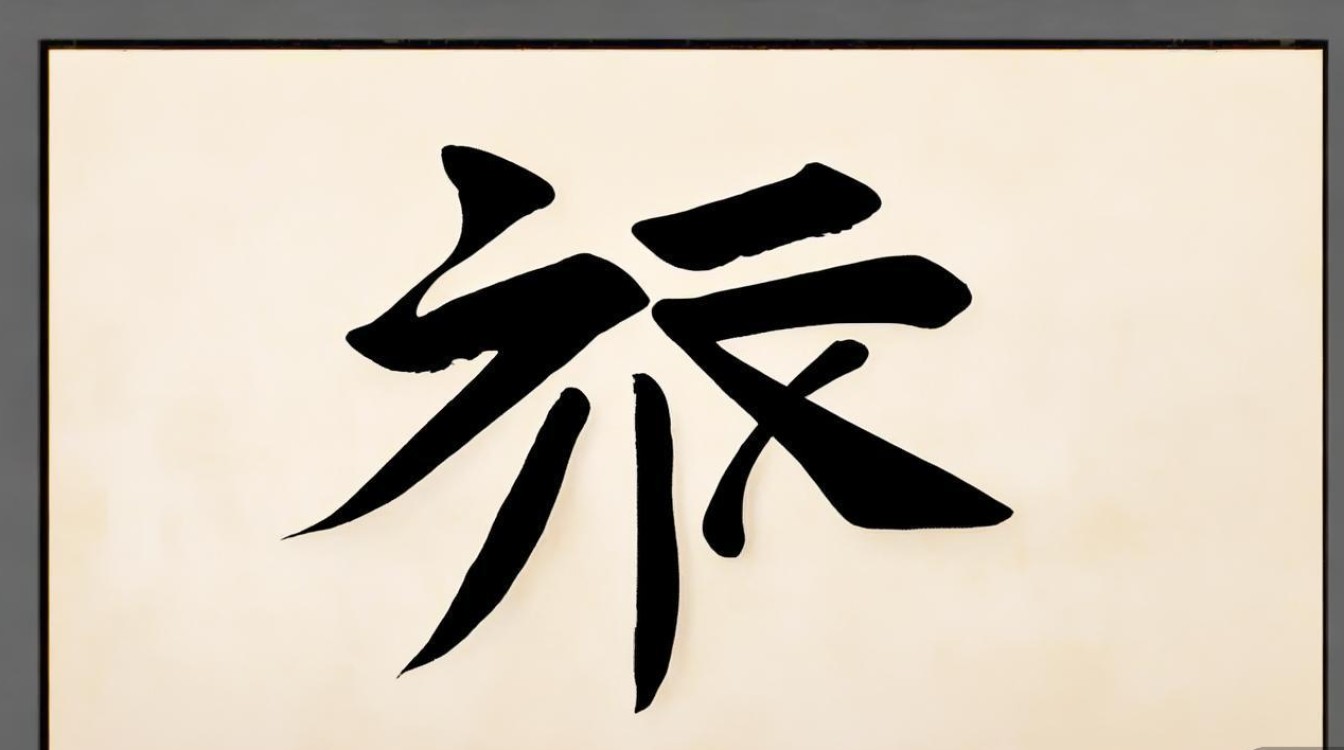

书法创作中,“骆”字的核心技法在于“左收右放,动静相宜”,其左右结构中,“马”部作为偏旁,需注意三点水的弧度不宜过大,以免与右侧“各”部脱节;横折的转折处要含蓄内敛,体现“勒马驻足”的稳重感,右侧“各”部是字的重心所在,“夂”部的撇捺需舒展,如马扬蹄欲奔,但收笔时要回锋,避免轻浮;下方的“口”部宜方正,与“夂”部的动势形成静默的平衡,楷书中,颜真卿《多宝塔碑》中的“骆”字以浑厚见长,“马”部的横画略向上斜,“各”部的捺画厚重如刀,整体气势雄强;柳公权《玄秘塔碑》则强调骨力,“马”部的竖画挺拔如松,“各”部的撇画锐利如剑,尽显清刚之气,行书创作中,“骆”字的左右结构可适当连笔,如王羲之《兰亭序》的连带笔法,使“马”部的末笔与“各”部的起笔自然呼应,形成“行云流水”的韵律感;米芾《蜀素帖》则以“刷字”著称,“马”部的三点水以点代画,连带迅疾,“各”部的撇捺挥洒自如,展现出“风樯阵马”的豪迈。

不同书体对“骆”字的诠释各具特色,篆书中,因保留圆转笔意,“骆”字如一匹昂首的骏马,线条匀称,结构对称,体现“篆尚婉而通”的美学特征;隶书中,蚕头燕尾的笔画使“马”部的横画波磔分明,“各”部的“口”部扁平,整体呈扁方形,带有“隶欲精而密”的庄重感;草书中,“骆”字的“马”旁可简化为三点连写,“各”部的“夂”与“口”一笔带过,如张旭《古诗四帖》中的狂草,笔势连绵,字形虽简却意态万千,传递出“草贵流而畅”的抒情性,下表对比了“骆”字在主要书体中的结构特点与审美风格:

| 书体 | 结构特点 | 笔画处理 | 整体风格 |

|---|---|---|---|

| 篆书 | 左右对称,中轴平稳 | 线条圆转,粗细均匀 | 端庄古雅,象形意味浓 |

| 隶书 | 扁平方阔,左舒右展 | 蚕头燕尾,波挑明显 | 朴茂厚重,静中寓动 |

| 楷书 | 左窄右宽,重心居中 | 横平竖直,笔画分明 | 法度严谨,气象端庄 |

| 行书 | 疏密有致,连带自然 | 笔画减省,牵丝映带 | 流畅自然,气脉贯通 |

| 草书 | 笔势连绵,字形简化 | 使转圆活,一气呵成 | 纵情恣意,意态飞扬 |

“骆”字的文化内涵亦为书法创作注入灵魂,在古代,“骆”既是重要的交通工具,也是财富与力量的象征。《诗经·小雅·四牡》有“四骆马,非骝非黄”,以骆马衬托征夫劳顿;唐代骆宾王以“骆”为名,其“露重飞难进,风多响易沉”的诗句,恰如书法中“骆”字内敛的笔意,暗含文人风骨,书法创作中,书家常通过笔画的轻重、徐疾,传递对“骆”字意象的理解:如写黑鬃白马,侧锋用笔以显鬃毛飞扬;写骆驼负重,中锋行笔以显筋骨坚韧,这种“以书载道”的创作理念,使“骆”字超越了单纯的文字记录功能,成为承载情感与哲思的艺术载体。

历代书家对“骆”字的探索,也为后世提供了丰富的学习范本,初唐欧阳询《九成宫醴泉铭》中的“骆”字,以险峻取胜,“马”部的竖画向左倾斜,“各”部的横画向右延伸,形成动态平衡;元代赵孟頫《胆巴碑》取法晋唐,“骆”字的笔画温润如玉,连带处如“绵里裹铁”,兼具秀美与骨力,临习时,需先观察字形结构,再体会笔势往来:楷书当以“静”为基础,练好横、竖、撇、捺的基本功;行书则需在“动”中求稳,通过牵丝与使转增强字形的连贯性;草书更需注重“意”的表达,在熟练掌握简化规律的基础上,融入个人情感,避免因过度简笔而失形。

骆字书法的魅力,正在于其“形”与“神”的统一,从甲骨文的具象描摹到现代书法的抽象表现,“骆”字始终在传承与创新中焕发生机,它不仅是汉字书写的技巧展现,更是中华文化中“天人合一”思想的视觉呈现——左马右各,动静相济,恰如自然万物的和谐共生,对于书法爱好者而言,研习“骆”字,不仅能提升笔墨功夫,更能从中体悟汉字文化的深厚底蕴,在点画之间感受千年文脉的流动。

FAQs

问:骆字在书法创作中如何避免左右结构失衡?

答:避免“骆”字左右失衡需注意三点:一是把握“左窄右宽”的比例关系,“马”部约占三分之一宽度,“各”部占三分之二,避免“马”部过宽挤压右侧空间;二是通过笔画穿插增强连贯性,如“马”部的末笔横画可略微向右延伸,与“各”部的起笔形成呼应;三是利用重心调整,若“各”部的撇捺过长,可通过“口”部的下沉稳定重心,确保整体视觉平衡。

问:骆字在草书中有哪些常见的简化规律?

答:草书中“骆”字的简化主要遵循“保留特征、减省笔画”原则:一是“马”旁常简化为三点或两点,如将“马”的三点水连写为“丶丶”,或进一步简化为“”;二是“各”部的“夂”部可将撇捺连为一笔,如“”形;“口”部则常简化为圆点或短横,如“丶”或“一”,需注意,简化虽追求便捷,但需保留“马”与“各”的辨识度,避免过度简笔导致字形混淆。