韩志书法作为当代书法艺术领域的重要流派之一,以其深厚的传统根基与鲜明的时代创新,在业内享有广泛声誉,韩志先生自幼浸润于传统文化,早年遍临碑帖,上溯秦汉篆隶,下至唐宋行草,尤其对二王书风、魏晋风骨及明清傅山、王铎的狂草深有研习,逐渐形成“雄强中见灵秀,古朴中蕴新意”的独特书风,其书法创作既坚守笔墨法度的严谨,又强调情感与个性的自由表达,实现了“技”与“道”的有机统一。

在艺术师承方面,韩志书法以“师古而不泥古”为核心理念,他早年师从书法大家启功先生,深得“结构严谨、笔法精到”之真传;后受林散之、沙孟海等前辈影响,转而追求“笔墨当随时代”的创新精神,他将碑学的雄强与帖学的灵动相融合,在楷书中融入隶书的波磔笔意,在行草中注入篆书的圆劲线条,形成了“碑帖互补、南北交融”的艺术面貌,其楷书作品《心经》,既保留唐楷的法度森严,又通过笔画间的轻重变化、字形的欹侧错落,展现出魏晋书法的萧散简远之气;而行草作品《赤壁赋》,则将张旭的狂放、怀素的流畅与王铎的奇崛融为一体,线条如行云流水,章法疏密有致,墨色浓淡相宜,充分体现了其对传统经典的深刻理解与创造性转化。

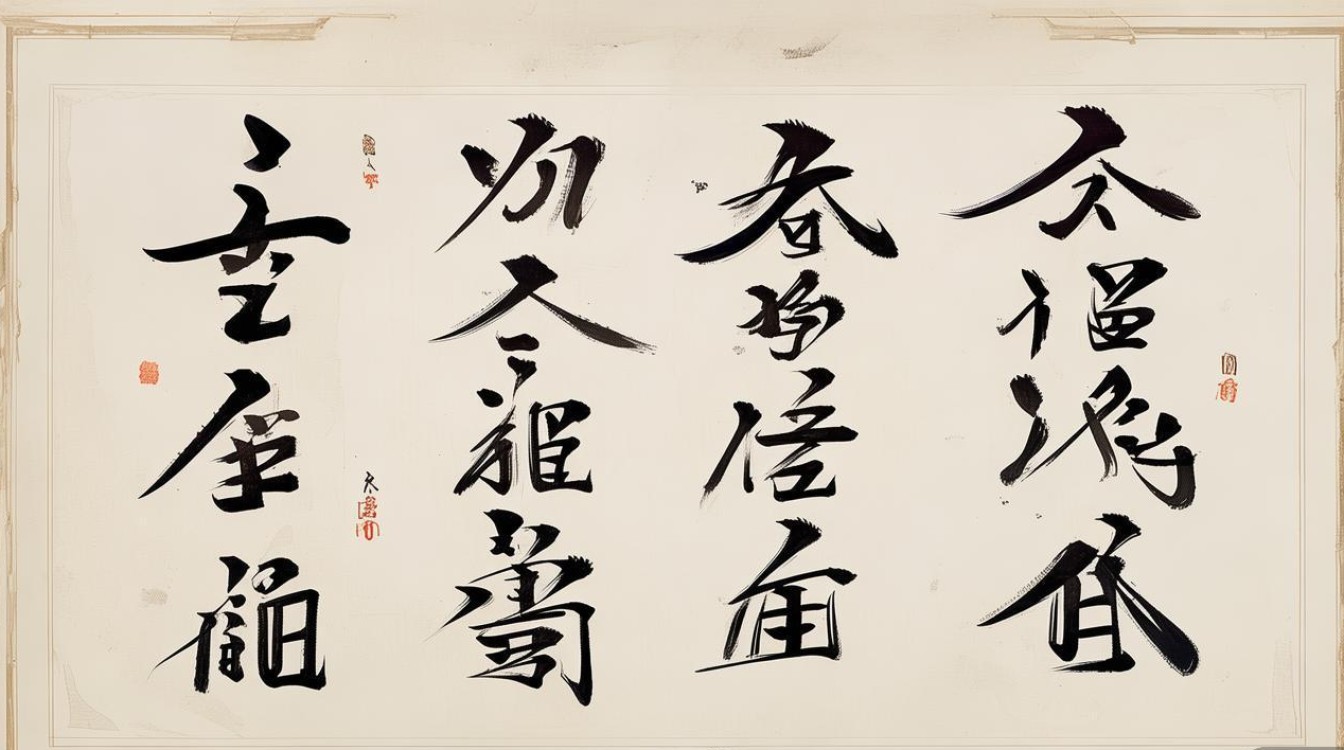

韩志书法的风格特点可概括为“五性”:一是用笔的“金石味”,其线条以中锋为主,辅以侧锋取势,起笔收笔处多见藏锋与折笔,力透纸背,如锥画沙、屋漏痕,兼具碑刻的苍劲与毛笔的温润;二是结字的“奇正相生”,字形或端庄方正,或欹侧险绝,通过部首的挪移、笔画的伸缩,打破常规结构,于平正中见险绝,于险绝中求平衡;三是章法的“虚实相映”,作品注重字与字、行与行之间的呼应关系,通过疏密对比、大小错落、墨色浓淡,营造出“计白当黑、虚实相生”的视觉效果,如《兰亭序》般的自然天成;四是情感的“直抒胸臆”,其创作强调“书为心画”,喜怒哀乐皆寄于笔墨,或奔放淋漓,或含蓄蕴藉,形成强烈的艺术感染力;五是时代的“创新精神”,在传统基础上融入现代审美,尝试将绘画中的构图理念、西方艺术的形式构成引入书法创作,拓展了书法的表现边界。

为更直观展示韩志书法的艺术特色,可将其不同书体的风格特点归纳如下:

| 书体 | 代表风格 | 笔法特点 | 结字特征 | 代表作品 |

|---|---|---|---|---|

| 楷书 | 端庄雄浑 | 融合颜筋柳骨,笔画遒劲,方圆兼备 | 平正中见险绝,重心沉稳,间架严谨 | 《九成宫醴泉铭》《心经》 |

| 行草 | 流畅灵动 | 取法二王、张旭,中侧锋并用,牵丝引带 | 字形欹侧错落,大小参差,行气贯通 | 《兰亭序》《赤壁赋》 |

| 篆书 | 古朴厚重 | 上溯秦汉,以中锋行笔,线条圆劲 | 结构对称均衡,字形修长,气度恢弘 | 《石鼓文》《篆书千字文》 |

| 隶书 | 沉雄大气 | 融合《曹全碑》《张迁碑》之长,波磔分明 | 扁方取势,笔画俯仰有致,朴拙灵动 | 《隶书条幅》《礼器碑》 |

在社会影响层面,韩志书法不仅推动了当代书法艺术的发展,更通过教育、展览等方式普及书法文化,他曾任教于多所高校,培养了大量书法人才,其“临帖-创作-创新”三步教学法,为初学者提供了清晰的学书路径,他先后在国内外举办数十场个人书法展,作品被故宫博物院、中国美术馆等专业机构收藏,并出版《韩志书法集》《书法技法与审美》等十余部专著,为书法艺术的传承与创新作出了重要贡献。

相关问答FAQs

Q1:韩志书法的“碑帖融合”具体体现在哪些方面?

A1:韩志书法的“碑帖融合”主要体现在三个层面:一是笔法上,将碑刻的方折、涩笔与帖学的圆转、流畅相结合,如行草中既有碑的厚重感,又有帖的灵动性;二是结字上,吸收碑书的奇崛多变与帖书的端庄雅致,打破单一书体的局限;三是审美上,融合碑的雄强朴拙与帖的温润秀逸,形成“刚柔并济、雅俗共赏”的艺术风格,其行书作品既保留了碑刻的力度,又兼具帖学的韵律,实现了两种审美体系的有机统一。

Q2:初学者如何学习韩志书法?

A2:初学者学习韩志书法可遵循“三步走”策略:第一步,夯实基础,从楷书入手,临习《九成宫醴泉铭》《颜勤礼碑》等唐楷经典,掌握笔画与结构的基本法度;第二步,过渡行草,选择《兰亭序》《圣教序》等帖学范本,结合韩志书法中“牵丝引带、虚实相生”的用笔特点,理解行草的行气与章法;第三步,尝试融合,在掌握帖的基础上,适当融入《张迁碑》《石门颂》等碑刻的笔意,体会“以碑养帖、以帖润碑”的创作方法,建议多观摩韩志的原作及技法解析视频,注重笔墨实践与理论学习的结合,逐步形成个人风格。