山水画家晓晨的艺术世界,如同一幅徐徐展开的江南水墨长卷,既有宋元山水的浑厚古意,又含当代审美的灵动清新,她出生于皖南一个群山环抱的小镇,自幼在青瓦白墙与云雾缭绕的山峦中长大,溪水声、鸟鸣声与祖父研墨的沙沙声,构成了她童年最深的记忆,这种“生于斯长于斯”的自然浸润,让她对山水有着近乎本能的亲近,也为日后“师法自然”的创作理念埋下伏笔。

晓晨的绘画之路,始于对传统的敬畏,17岁时她考入美术学院国画系,系统研习宋元山水画论,从范宽的《溪山行旅图》到黄公望的《富春山居图》,她临摹过上百件经典作品,对“高远”“深远”“平远”的三远法则、“皴擦点染”的基本技法烂熟于心,但她并未止步于模仿,大学期间,她背着画箱遍访黄山、张家界、桂林等名山大川,在风雨晨雾中观察山石的肌理、云雾的流动、林木的荣枯,她曾在黄山云海中守候三日,只为捕捉日出时金光穿透云层洒在山峦上的瞬间;也曾在漓江竹筏上静坐整日,记录江水倒映中青山的虚实变化,这些写生经历让她深刻体会到,山水画不仅是笔墨技巧的展现,更是对自然生命力的体悟。

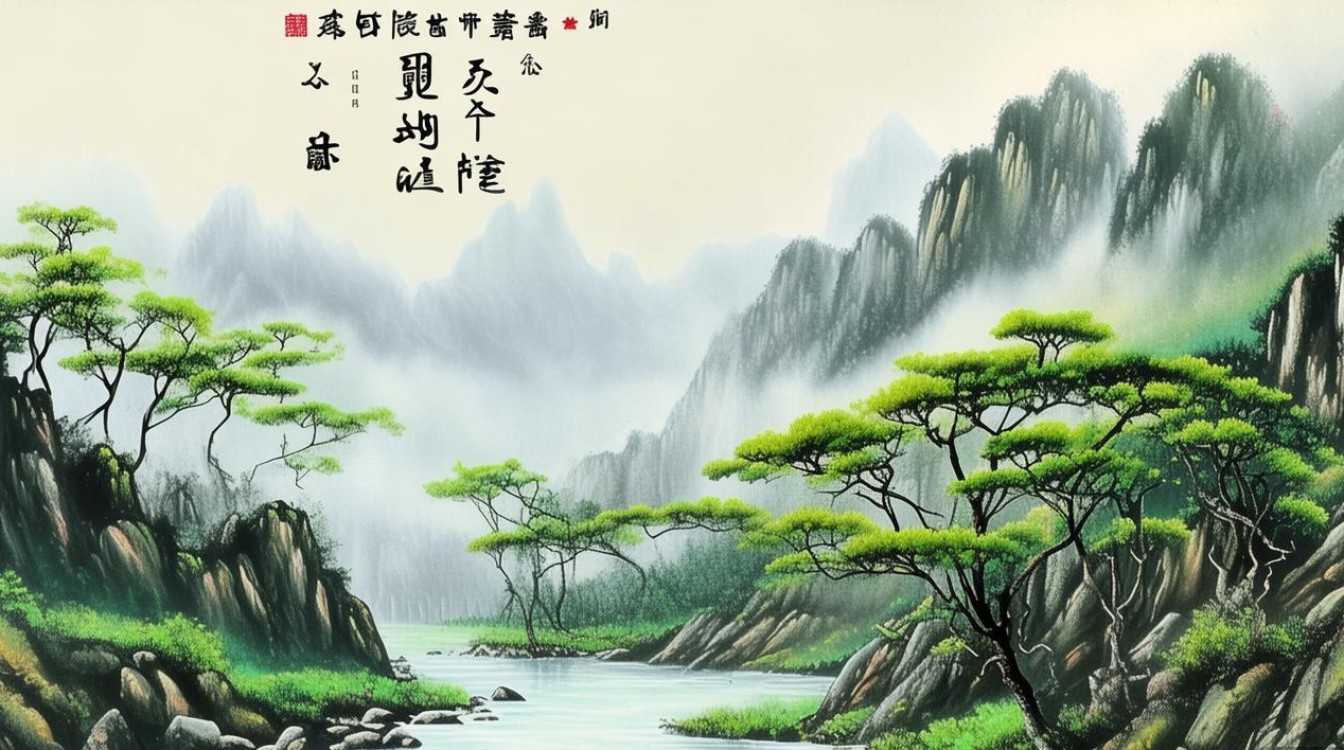

在创作理念上,晓晨提出“山水以形媚道,笔墨以心应境”,她认为传统山水画中的“道”是人与自然的和谐共生,而当代语境下,这种和谐更应包含对生态的关注与人文的关怀,她的作品多以“家园”为主题,既有对故土山水的深情回望,也有对城市边缘自然景观的细腻观察,老屋新绿》系列,画面中斑驳的老墙与新生的新绿相映,既有岁月的沉淀,又有生命的律动,暗喻着传统与现代的交融;《溪山清远》则以清雅的笔墨描绘江南水乡的温润,在氤氲的水汽中,隐约可见村舍、田埂、小桥,传递出“天人合一”的东方美学。

晓晨的笔墨语言,既有传统的筋骨,又有时代的气息,她擅长将“积墨法”与“破墨法”结合,通过墨色的层层叠加与破染,营造出山石的厚重与云雾的灵动,她的皴法多变,在表现北方山石的刚劲时,多用“斧劈皴”与“折带皴”,线条刚劲有力;而在描绘江南山水的温润时,则偏爱“披麻皴”与“米点皴”,笔墨松秀透气,色彩上,她突破传统水墨的单一,适度融入矿物颜料与植物颜料,以“浅绛”为主调,偶用青绿点缀,形成“水墨为体,色彩为用”的独特风格,云山深处》,以水墨晕染出远山的朦胧,近山则以赭石与花青淡淡施色,既保留了水墨的雅致,又增强了画面的空间层次感。

构图上,晓晨善于打破传统的全景式构图,采用“边角式”或“散点透视”,让画面更具现代感,她常以留白表现云雾、水面,形成“虚实相生”的意境,同时又通过近景的树木、屋舍等细节,增强画面的真实感与代入感,这种“以大观小”与“以小见大”的结合,使她的作品既有传统山水的宏阔,又有当代绘画的细腻。

以下是晓晨山水画技法特点的简要解析:

| 技法类型 | 具体表现 | 代表作品示例 |

|---|---|---|

| 皴法 | 结合斧劈皴的刚劲与披麻皴的松秀,根据山石质感灵活运用 | 《太行春晓》中太行山的山石以斧劈皴表现坚硬肌理,《江南烟雨》中土坡则以披麻皴表现柔和质感 |

| 墨法 | 积墨与破墨结合,墨色由淡到浓层层叠加,再以清水或淡墨破开,形成丰富层次 | 《溪山清远》中远山通过积墨法表现深远,近处水面以破墨法表现倒影的灵动 |

| 色彩 | 以水墨为主,适度使用赭石、花青、石绿等矿物颜料,色彩淡雅而不艳俗 | 《云山深处》中远山花青淡染,近树石绿点苔,形成清雅的色调 |

| 构图 | 采用边角式构图,留白表现云雾,近景细节增强真实感 | 《老屋新绿》以老墙为近景,新绿的树木为中景,远山留白,形成虚实对比 |

晓晨的艺术成就不仅体现在作品上,更在于她对山水画传承与创新的推动,她曾在多所高校开设山水画工作坊,带领学生深入写生,强调“外师造化,中得心源”的创作方法;她还发起“山水画进社区”公益活动,通过讲座与示范,让更多人了解山水画的魅力,她的作品多次参加国内外重要展览,并被多家美术馆收藏,被誉为“新一代山水画的探索者”。

在晓晨看来,山水画不仅是艺术形式,更是一种生活态度——在快节奏的现代生活中,通过笔墨与自然对话,寻找内心的宁静与和谐,她的画中,没有奇峰峻岭的雄奇,却有着平凡山水的温度;没有刻意雕琢的痕迹,却有着对生活的细腻观察,正如她所说:“山水画的意义,在于让观者在画中找到自己的‘山水’,那是心灵的栖息地,也是精神的家园。”

相关问答FAQs

Q:晓晨的山水画与传统山水画最大的区别是什么?

A:晓晨的山水画在继承传统“师法自然”与“笔墨精神”的基础上,更强调当代审美与人文关怀,传统山水画多注重“可游可居”的理想化意境,而她的作品则融入了对现实景观的关注,如城市边缘的老屋、新生的植被等,赋予传统题材以当代生活气息;在色彩与构图上,她适度打破传统范式,加入现代绘画的元素,如边角构图、淡雅的色彩点缀,使画面更具现代感,同时保留了水墨的核心韵味。

Q:晓晨在创作中如何平衡传统与创新的关系?

A:晓晨通过“写生—临摹—创作”的三步法来平衡传统与创新,她坚持长期写生,从自然中获取灵感,确保作品的“真”;同时深入研究传统经典,临摹古画笔墨,夯实传统功底;在创作中,她以传统笔墨为“根”,以当代审美为“魂”,例如在传统“三远法”的基础上,融入散点透视与平面构成意识,使构图既有传统意境,又符合现代视觉习惯,她认为,传统是创新的土壤,创新是传统的延续,二者并非对立,而是相辅相成的关系。