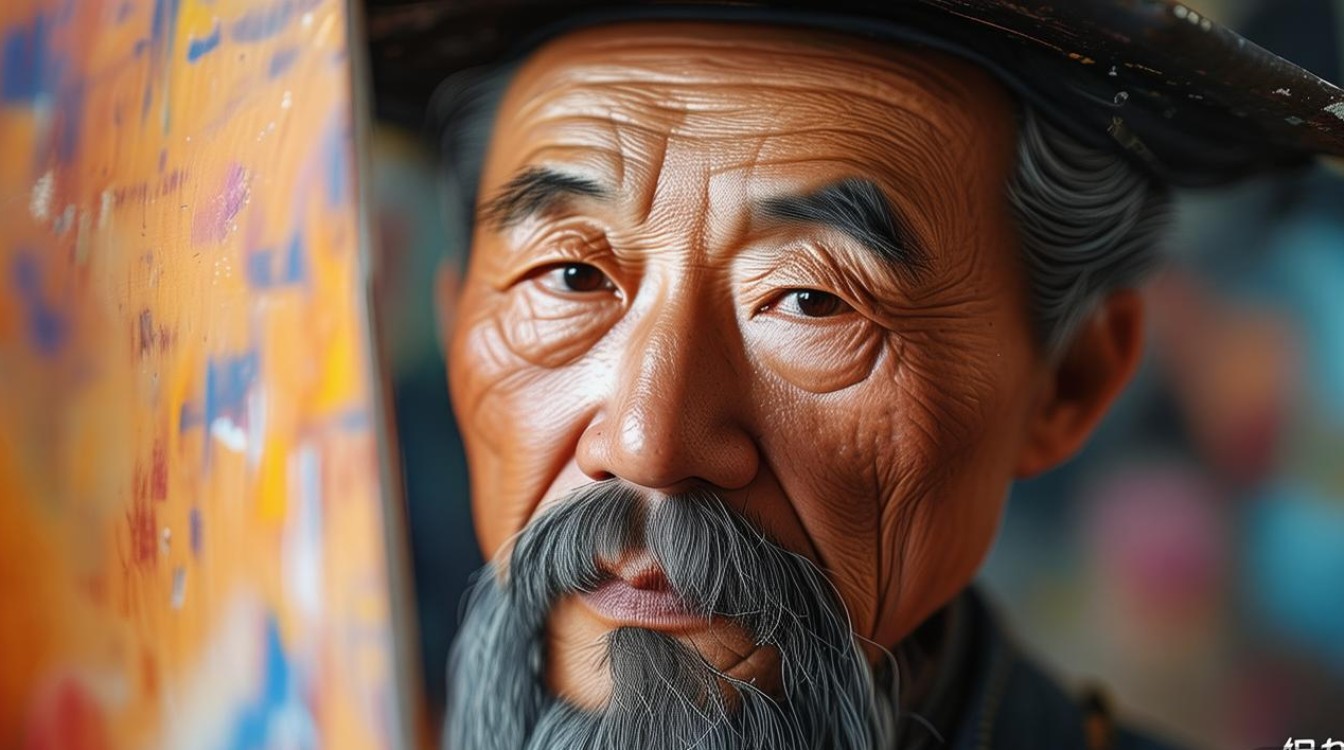

在中国美术界,“一级画家”是艺术家专业成就的最高认证,代表着其在艺术创作、理论研究及行业影响中的卓越地位,吴冠中先生作为20世纪中国美术的标志性人物,以其独特的“形式美”与“抽象美”理论,打破了中西绘画的壁垒,成为将油画民族化、水墨现代化的探索者,他的艺术实践不仅丰富了中国当代美术的语言体系,更以“美在人间”的朴素情怀,让艺术走向大众视野,成为一代人的美学启蒙。

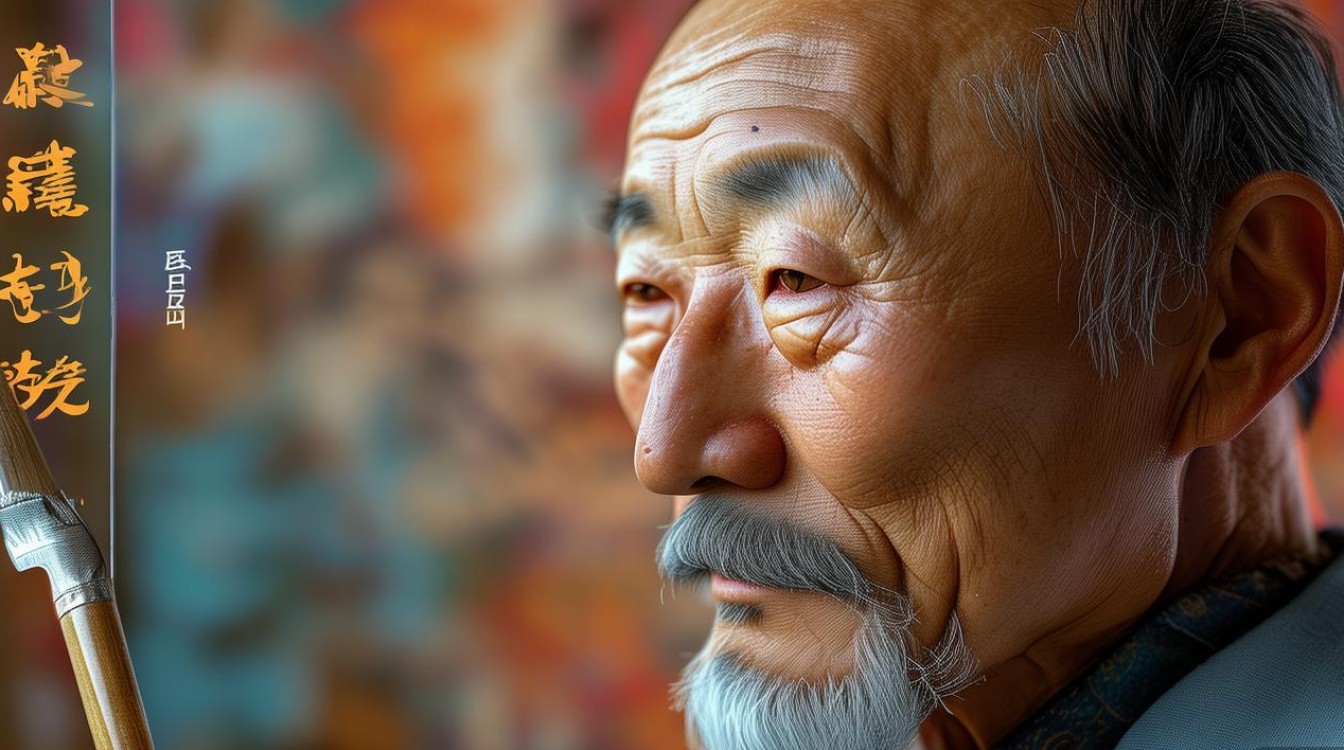

吴冠中1919年生于江苏宜兴,自幼受江南水乡文化浸润,青年时代先后就读于杭州国立艺术专科学校、巴黎国立高等美术学院,系统研习西方油画技法,同时深植中国传统美学根基,留学期间,他目睹西方现代艺术的蓬勃发展,却始终清醒地意识到:“艺术的学习不在模仿,而在创造。”1950年回国后,他投身艺术教育与创作,在油画与水墨两个领域同时探索,试图寻找“油画的中国面貌”与“水墨的现代转型”,彼时,中国美术界正经历“为政治服务”的思潮冲击,而吴冠中始终坚持“艺术独立”的立场,认为“美术的生命在于创新,而非图解”,这种执着的探索,让他在数十年间始终处于艺术探索的前沿,也为其日后成为“一级画家”奠定了坚实的创作与理论基础。

吴冠中的艺术风格,以“形式美”为核心,融合东西方美学精髓,在油画创作中,他摒弃传统油画的明暗写实,转而以中国画的“线条”与“平面构成”重构画面,如《长江三峡》以奔放的笔触概括山势的雄奇,色彩的冷暖对比中透出水墨的韵律;《鲁迅故乡》则以简洁的几何分割,将江南白墙黛瓦的意境转化为现代视觉语言,而在水墨领域,他更是突破传统“笔墨程式”,将油画的色彩张力融入宣纸,创造出“彩墨相生”的新境界。《狮子林》以点、线、面的交织解构园林景致,墨色浓淡相间,既保留传统水墨的“气韵生动”,又具现代艺术的抽象节奏;《周庄》则用黑白灰的纯粹对比,将水乡的静谧与灵动凝练为永恒的视觉符号,他曾提出“抽象美是形式美的核心”,认为“真正的艺术不在于具象的逼真,而在于形式的生命力”,这一理论彻底颠覆了中国绘画对“形似”的执着,为艺术创作打开了新的维度。

吴冠中的艺术成就,不仅体现在作品的创新性,更在于其对美术大众化的推动,他坚信“艺术属于人民”,因此拒绝将作品束之高阁,而是通过大量文章、演讲普及美学理念,其散文集《美丑缘》《我负丹青》以通俗的语言阐释艺术真谛,笔墨等于零”的观点曾引发广泛讨论——他并非否定笔墨,而是强调“脱离了具体画面,孤立地谈笔墨,其价值等于零”,主张笔墨应为艺术表达服务,而非固守成规,这种“破旧立新”的勇气,让他在美术界独树一帜,也使其作品成为连接专业艺术与大众审美的桥梁,1999年,吴冠中获法国文化部“艺术与文学最高勋章”,2006年被授予“中国造型艺术终身成就奖”,这些荣誉印证了他作为“一级画家”的国际影响力。

为更清晰地展现吴冠中的艺术历程,以下为其艺术分期与代表作品简表:

| 艺术分期 | 时间跨度 | 艺术特点 | 代表作品 |

|---|---|---|---|

| 留学探索期 | 1947-1950 | 研习西方油画技法,融合东方线条 | 《鲁讯故乡》《静物》 |

| 油画民族化期 | 1950-1970 | 以中国意境重构油画语言 | 《长江三峡》《北国风光》 |

| 水墨现代化期 | 1980-2000 | 彩墨结合,抽象形式探索 | 《狮子林》《周庄》 |

| 晚年成熟期 | 2000-2010 | 形式与意境的完美统一 | 《荷塘》《野草》 |

吴冠中的艺术遗产,至今仍深刻影响着中国美术的发展,他打破了“中西对立”的二元思维,证明艺术创新可以扎根传统、面向世界;他以毕生实践诠释了“美”的普世价值——无论是油画的厚重还是水墨的轻盈,最终都指向对生命与自然的热爱,正如他所说:“只要认真地在自己的土地上追求,总会有收获的。”这种扎根生活、追求真美的精神,正是“一级画家”吴冠中留给我们最宝贵的财富。

FAQs

Q:吴冠中为何提出“笔墨等于零”的观点?这一观点在当时引发了哪些讨论?

A:吴冠中提出“笔墨等于零”,并非否定笔墨的价值,而是反对脱离画面整体效果的孤立笔墨崇拜,他认为,笔墨作为艺术语言,其意义在于服务于作品的形式与情感表达,若仅为追求笔墨技巧而忽略画面意境,便失去了艺术的核心,这一观点在1990年代引发巨大争议:传统派批评其“否定传统”,而革新派则赞其“解放思想”,讨论最终推动了美术界对“艺术语言”与“精神内涵”关系的重新思考,促进了当代绘画的多元化发展。

Q:吴冠中的水墨画与传统水墨画有何本质区别?他的创新体现在哪些方面?

A:传统水墨画以“笔墨程式”为核心,强调“以书入画”,注重线条的书法性墨色层次;而吴冠中的水墨画突破了这一范式,本质区别在于他将西方现代艺术的“构成意识”与“色彩理论”融入水墨,实现了“形式美”的革新,具体体现在:一是用块面、线条的几何组合重构画面,如《长城》以蜿蜒的曲线分割空间;二是引入油画的色彩冷暖对比,如《秋色》中橙黄与青紫的碰撞,打破了水墨“墨分五色”的单一色调;三是弱化“形似”,强化“抽象美”,让水墨从“写意”走向“形式自觉”,拓展了水墨画的现代边界。