江春霖(1855—1918),字雨臣,号次香,福建莆田人,清末民初著名官员、书法家,其为官以刚正不阿著称,有“铁面御史”之誉;书法则以楷书见长,兼擅行书,其书风端庄雄健、骨力洞达,既承帖学正统,又融碑学意趣,在清末书坛独树一帜,被誉为“清代楷书殿军”之一,其书法不仅承载着传统文人的精神风骨,更折射出清末民初书法转型的时代特征,具有极高的艺术与文献价值。

生平与书学渊源

江春霖出身书香门第,自幼受传统文化熏陶,光绪二十年(1894)中进士,历任翰林院庶吉士、监察御史、湖南学政等职,为官期间,他屡次上书弹劾权贵,直言敢谏,虽因此屡遭排挤,却赢得朝野敬重,辛亥革命后,他辞官归里,以鬻书自给,潜心书艺,直至1918年病逝。

江春霖的书法根植于帖学,早年临摹晋唐楷书,尤得力于颜真卿与柳公权,颜真卿的雄浑大气与柳公权的骨力遒劲,成为其楷书的底色;后转学欧阳询,得其险峻严整;兼习赵孟頫,悟其笔法流畅,他并未拘泥于一家,而是博采众长,将颜筋柳骨的方刚与赵体的圆融相融合,同时融入北碑的雄强笔意,形成“外柔内刚、端庄中见灵动”的独特风貌,其书学主张“以正为宗,以雅为的”,认为书法当“先立品格,再技法度”,这一理念贯穿于其创作实践之中。

书法艺术特色

江春霖的书法以楷书成就最高,行书次之,其艺术特色可从笔法、结体、墨法、章法四个维度解析。

(一)笔法:刚柔相济,力透纸背

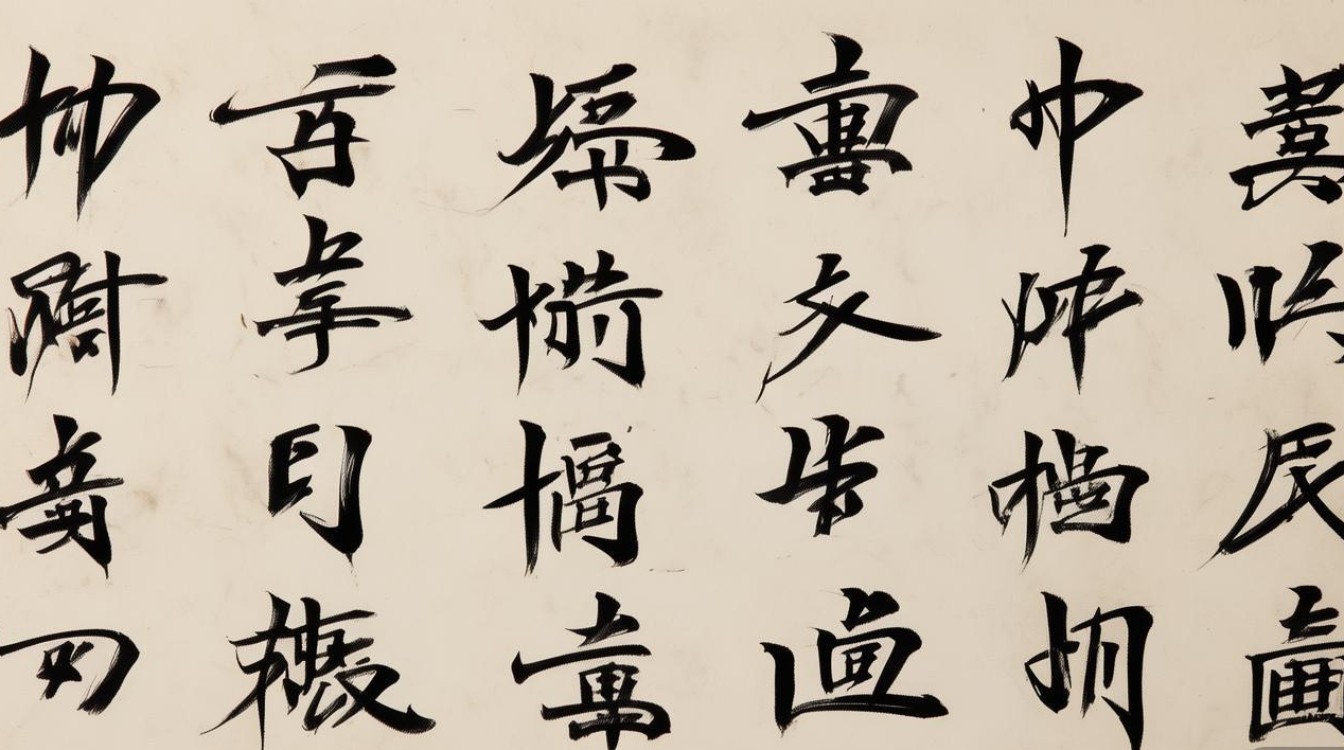

江春霖的笔法以中锋为主,辅以侧锋,讲究“屋漏痕”“折钗股”的含蓄之力,其楷书起笔多藏锋,笔势含蓄内敛;行笔则如锥画沙,线条厚重而不失弹性,提按分明,顿挫有力,收笔或顿笔回锋,或出锋轻挑,既显法度,又见灵动,其行书笔法更为流畅,牵丝引带自然,在快速书写中保持线条的稳定性,兼具帖学的飘逸与碑学的朴拙,如《楷书正气歌册》,其笔法圆中寓方,刚劲如铁,却无刻板之态,展现出“绵里裹铁”的艺术效果。

(二)结体:端庄严谨,险中求稳

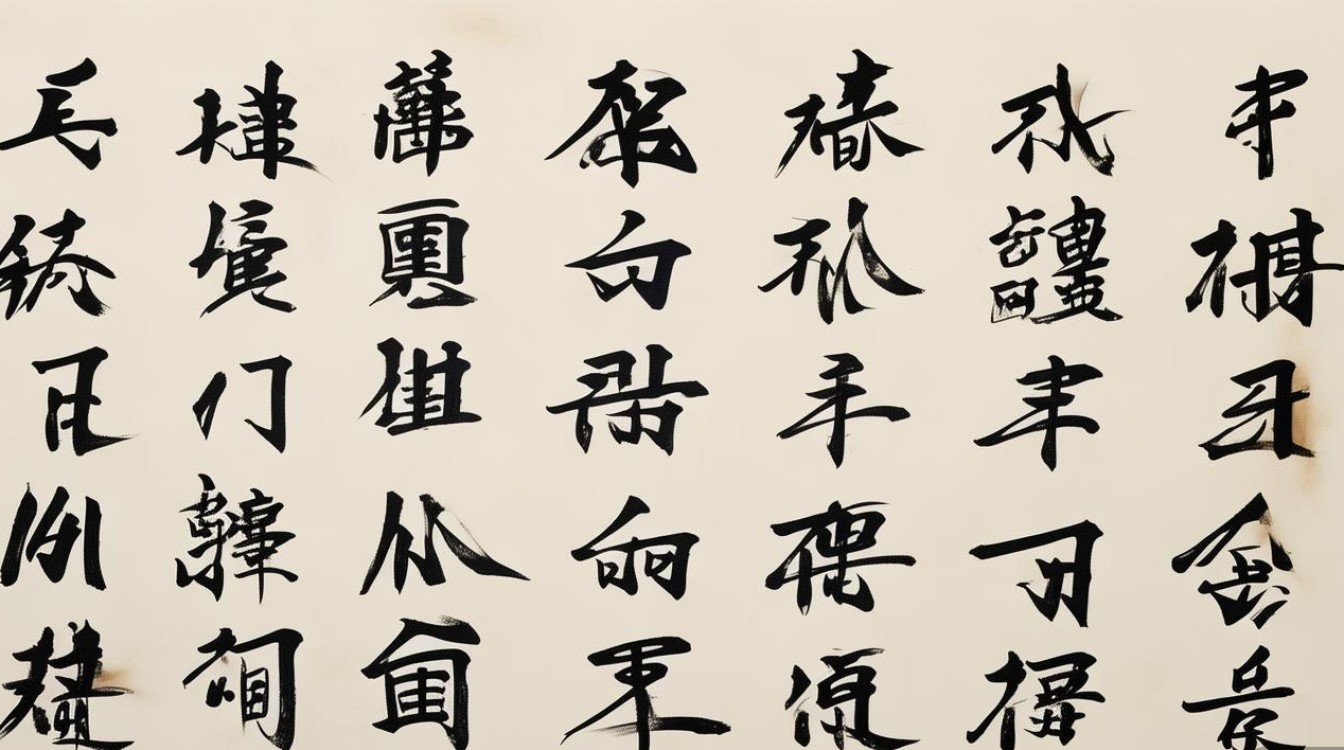

江春霖的结体以“正”为基,中宫紧收,笔画向四周辐射,形成“中实外松”的格局,他深谙“平正中见险绝”的结字法则,在楷书中通过笔画的长短、俯仰、欹正的变化,打破平正的呆板,左右结构的字常左窄右宽,上下结构的字则上紧下松,部分字甚至故意将某一笔画伸展,形成“险势”,却又通过其他笔画的呼应回归平衡,于严谨中见变化,于平正中显奇崛,其行书结体更为舒展,字字独立却气脉相连,既有欧阳询的险峻,又有赵孟頫的流丽。

(三)墨法:浓润枯涩,富有韵律

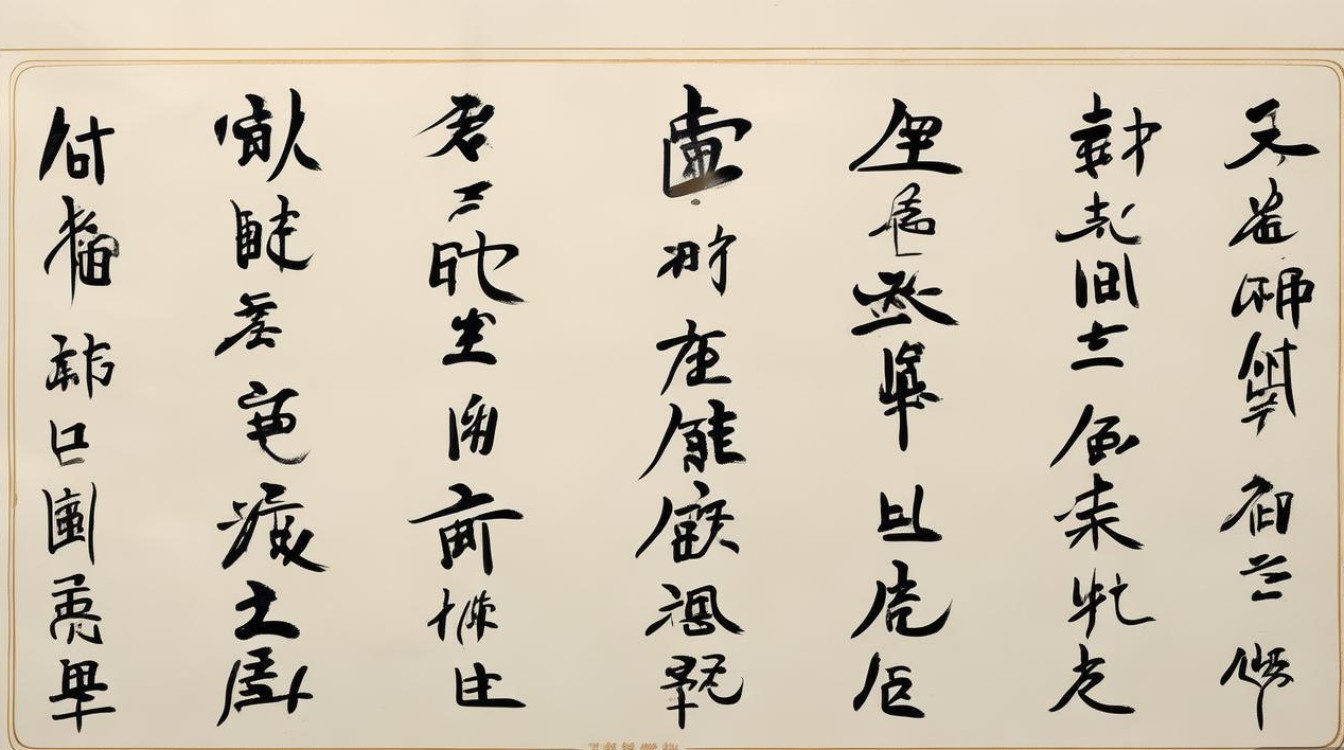

江春霖的用墨讲究“润燥相生”,楷书多用浓墨,墨色饱满丰腴,如“高山坠石”,力感十足;行书则根据节奏变化,墨色或浓或淡,枯润交替,在飞白处显苍劲,在浓润处见精神,他注重墨色的层次感,通过笔速的快慢与含墨量的控制,使作品产生“无声而乐”的韵律美,如《行书七言联》,墨色由浓转枯,再由枯润浓,形成自然的节奏起伏,极具感染力。

(四)章法:疏朗有致,气脉贯通

江春霖的书法章法追求“疏可走马,密不透风”的整体效果,楷书作品行列整齐,字距行距疏朗,字字分明却不显松散,如阵列兵甲,井然有序;行书则错落有致,字的大小、长短、粗细随势而变,行气贯通,如行云流水,其作品无论尺幅大小,均能营造出“疏密得宜、虚实相生”的空间美感,给人以视觉与心理的双重和谐。

代表作品与成就

江春霖传世书法作品以楷书、行书为主,代表作包括《楷书正气歌册》《行书千字文》《楷书道德经》及大量楹联、条屏等。《楷书正气歌册》为其晚年力作,通篇结体端庄,笔力雄浑,墨色浓润,既见颜真卿的忠烈之气,又含柳公权的骨力之韵,被誉为“清末楷书典范”。《行书千字文》则流畅自然,牵丝引带恰到好处,将帖学的雅致与碑学的雄强融为一体,展现了其深厚的行书功底。

江春霖的书法成就不仅体现在艺术风格上,更在于其对传统书法的坚守与革新,在清末碑学大兴、帖学式微的背景下,他坚持以帖学为根底,融合碑学笔意,为帖学的传承与发展注入新的活力,其书法“有筋骨、有血肉、有品格”,不仅为时人所推崇,更对后世楷书创作产生了深远影响,至今仍是书法学习的经典范本之一。

后世影响与评价

江春霖的书法在生前已享誉士林,时人评其“书法精妙,直逼晋唐”,康有为亦称其“楷书能守晋唐矩矱,实为难得”,民国以来,其书法被文人雅士视为“有品格的书法”,作品多被博物馆、图书馆收藏,如福建省博物馆藏有其《楷书轴》,上海博物馆藏《行书七言联》等,均为研究其书法艺术的重要实物。

当代书法界对江春霖的评价更为客观:肯定其“以正为宗”的书学理念对当下书法“重技法、轻品格”现象的警示意义;赞赏其“碑帖融合”的实践,为传统书法的现代转型提供了有益借鉴,其书法中所蕴含的“刚正不阿、端严典雅”的精神内核,更被视为文人书法品格的象征,超越了艺术本身,具有文化传承的价值。

江春霖书法风格特点分析表

| 分析维度 | 具体表现 | 代表作品/案例 |

|---|---|---|

| 笔法 | 中锋为主,方圆兼备,提按分明,刚柔相济 | 《楷书正气歌册》中“天地有正气”的“正”字,起笔藏锋,行笔如锥画沙,收笔顿笔有力 |

| 结体 | 中宫紧收,笔画辐射,端庄中见险势,平正中显奇崛 | 《行书千字文》中“天地玄黄”的“地”字,左窄右宽,右部“也”笔画伸展,形成险势却整体平衡 |

| 墨法 | 浓润枯涩交替,润燥相生,富有韵律 | 《行书七言联》“春风大雅能容物,秋水文章不染尘”,墨色由浓转枯,枯润自然 |

| 章法 | 疏朗有致,气脉贯通,疏密得当 | 《楷书道德经》行列整齐,字距行距疏朗,字字分明却气脉相连 |

相关问答FAQs

Q1:江春霖书法与颜真卿书法有何关联?

A:江春霖书法深受颜真卿影响,是其楷书的重要渊源之一,他早年临摹颜真卿《多宝塔碑》《颜勤礼碑》,得其“雄浑大气、筋骨洞达”的笔法与结体特点,其楷书中的横画多呈“蚕头燕尾”,竖画则力透纸背,显颜体之骨力;他又融入柳公权的“瘦硬通神”与欧阳询的“险峻严整”,避免颜体易有的肥浊之病,形成“颜底柳面”的独特风貌,既保留了颜真卿的忠烈之气,又增添了刚劲挺拔的现代审美。

Q2:江春霖的书法为何被称为“御史体”?

A:“御史体”是时人对江春霖书法的雅称,这一称谓与其身份及书风密切相关,江春霖曾任监察御史,以“刚正不阿、铁面无私”著称,其书法“端庄严谨、骨力洞达”的风格,恰如其为官品格——外显端严,内含风骨;其楷书结构方正,笔画遒劲,既有实用书写的规范性(符合古代公文书写要求),又不失艺术性,成为当时士人学习的典范,人们便以其官职“御史”命名其书体,以示“书如其人、字如其德”的赞誉,这一称谓既是对其书法艺术的肯定,也是对其人格精神的推崇。