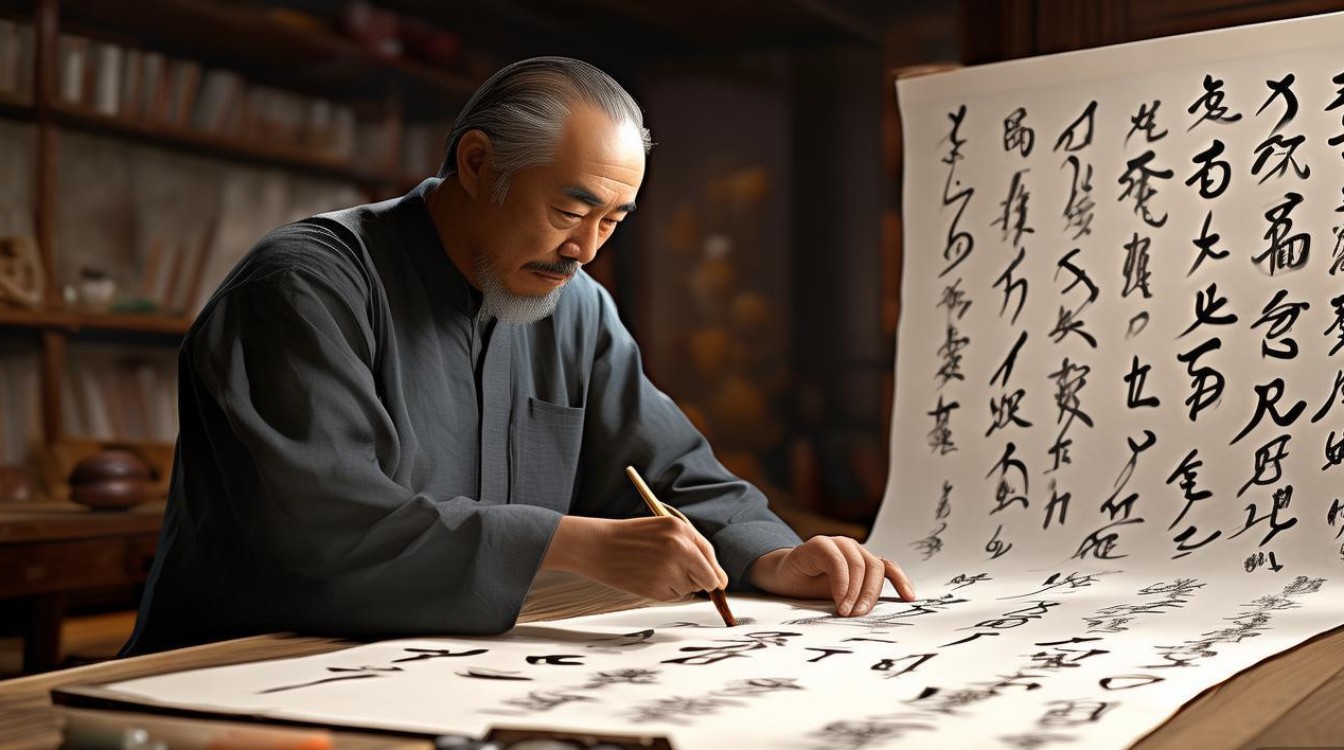

王松林,1965年生于江苏苏州,当代著名书法家,中国书法家协会会员,江苏省书法家协会理事,以“行楷相融、古今贯通”的艺术风格享誉书坛,其书法作品根植传统、立足时代,兼具晋唐风骨与江南灵气,多次在全国书法展览中斩获大奖,作品被故宫博物院、中国美术馆等专业机构收藏,同时致力于书法教育与文化传播,被誉为“江南书坛的中坚力量”。

艺术特色:在传统与创新的交汇中独树一帜

王松林的书法艺术,以“守正创新”为核心理念,在笔墨间构建起古典与现代的对话空间,其艺术特色可概括为四个维度:

师古不泥古:从经典碑帖中汲取精髓

王松林早年师从苏州书法名家沙曼翁,系统临摹《兰亭序》《祭侄文稿》等晋唐经典,打下了坚实的楷书基础,他主张“临帖不唯形似,更要悟其神韵”,不仅精研王羲之的飘逸、颜真卿的雄浑,更遍游西安碑林、曲阜孔庙等地,对汉魏碑刻的朴拙与唐楷的法度进行深度解构,在此基础上,他以“楷为骨、行为意”,将楷书的严谨结构与行书的流动笔意融合,形成“楷中带行、行中有楷”的独特书风,其楷书作品《心经》册页,单字结构端庄方正,笔笔到位,而行笔间又暗藏行书的连贯性,使静态的文字充满动态美感。

笔法:刚柔并济的线条美学

王松林的笔法以“刚柔相济”著称,线条兼具力度与弹性,他擅长运用“提按顿挫”的笔法变化:起笔方圆兼备,或藏锋含蓄,或露锋灵动;转折处含而不露,圆融自然;收笔或轻顿回锋,或出锋利落,尤其在行书中,他通过“飞白”与“涨墨”的对比,增强线条的节奏感——飞白处如枯藤缠绕,展现苍劲之力;涨墨处如云烟流动,体现温润之韵,其代表作《赤壁赋》长卷,以行书书写,线条时而如“高山坠石”,气势磅礴;时而如“春蚕吐丝”,细腻绵长,墨色浓淡干湿的变化,完美呼应了苏轼词作的豪放与旷达。

章法:疏密有致的空间智慧

在章法布局上,王松林深谙“计白当黑”的书法美学,注重“疏可走马,密不透风”的对比关系,他强调单字结构的“势”,更注重字与字、行与行之间的“气”贯通,其作品整体布局疏朗开阔,留白恰到好处,给观者以想象空间;局部则字字呼应,笔笔相连,形成“形散神聚”的效果,其行楷作品《绿水青山》,内容书写新时代生态理念,单字大小错落有致,行距宽松而字距紧凑,既保留了传统书法的“行气”,又融入现代审美的空间感,使文字内容与艺术形式相得益彰。

时代精神:笔墨当随时代的实践者

王松林始终认为“书法是时代的镜子”,其作品内容多取自古典诗词与时代新语,既有“会当凌绝顶”的豪迈,也有“绿水青山就是金山银山”的书写,他尝试将传统笔墨与当代生活感悟结合,例如在抗击疫情期间创作的《逆行》书法,以草书书写,线条奔放如激流,字形大小错落,展现出众志成城的磅礴气势;而书写乡村振兴主题的《田园新曲》,则以楷书为主,笔法温润,章法平和,传递出对美好生活的向往,这种“笔墨随时代”的创作理念,使他的书法作品既有传统底蕴,又具现实温度。

艺术成就与社会影响:从创作到传承的全面贡献

王松林的书法艺术成就斐然,其创作轨迹与贡献可从以下表格清晰呈现:

主要艺术年表

| 年份 | 重要事件 |

| ---| ---|

| 1985年 | 入选“全国青年书法展”,获优秀奖 |

| 1998年 | 在苏州博物馆举办首次个人书法展 |

| 2005年 | 草书《滕王阁序》获“中国书法兰亭奖”提名奖 |

| 2012年 | 被聘为江苏省书法家协会理事,主持“江南书法论坛” |

| 2018年 | 作品《长江之歌》被中国美术馆收藏 |

| 2023年 | 出版《王松林书法集》,收录代表作80幅 |

代表作品及艺术特点

| 作品名称 | 书体 | 艺术特点 |

| ---| ---| ---|

| 《赤壁赋》长卷 | 行书 | 线条流畅,墨色变化丰富,将苏轼词作的豪放与书法的灵动结合,展现“笔墨随时代”的创作理念 |

| 《心经》册页 | 楷书 | 结构端庄,笔法精严,融入禅意,章法疏朗而意境深远,体现“楷为骨”的扎实功底 |

| 《绿水青山》 | 行楷 | 结合生态主题,笔法刚劲不失温润,章法疏朗,传递对新时代的赞美 |

除创作外,王松林积极投身书法教育与文化传播,他在苏州大学、南京艺术学院担任客座教授,主讲《书法理论与实践》课程,培养书法爱好者千余人;发起“书法进校园”公益活动,走进中小学讲授书法知识,编写《青少年书法启蒙教材》;担任“江南书法传承计划”负责人,组织书法家深入古镇村落,抢救性记录民间书法技艺,这些实践不仅推动了书法艺术的普及,更让传统文化在当代焕发新生。

王松林的书法,是对传统的深刻致敬,对时代的敏锐捕捉,更是对笔墨生命的极致追求,他以“守正”为根基,在晋唐经典中汲取养分;以“创新”为动力,将时代精神融入笔墨,无论是笔法的精妙、章法的巧妙,还是对文化传承的坚守,他都为当代书法艺术树立了标杆,正如他在《书法与人生》中所言:“书法不仅是笔墨的游戏,更是心灵的修行。”在笔墨的起承转合间,王松林用一生的实践,诠释了书法艺术的永恒魅力与时代价值。

相关问答FAQs

问:王松林的书法风格是如何形成的?有哪些关键影响因素?

答:王松林的书法风格形成是“师承、研学、感悟”三者结合的结果,早期师从沙曼翁,系统学习晋唐楷书与行书,奠定传统功底;后通过对碑刻的实地考察(如西安碑林、曲阜孔庙碑林),融合魏晋的“韵”与唐代的“法”,形成笔法基础;长期生活在江南,吴文化的细腻与灵动,潜移默化影响其线条的柔美与意境的营造;他注重时代精神的融入,将个人对生活的感悟注入笔墨,使作品既有传统底蕴,又具时代气息,关键影响因素包括:名师指导、碑帖研习、地域文化、时代实践。

问:初学者学习书法,可以从王松林的作品入手吗?有哪些建议?

答:初学者可以学习王松林的作品,但需循序渐进,建议先从其楷书入手,如《心经》册页,楷书结构严谨,笔法清晰,有助于掌握基础笔画与间架结构;再过渡到行书,如《赤壁赋》长卷,观察其行笔的连贯与节奏,学习“行楷相融”的过渡技巧,学习时需注意:一、先临摹单字,再通篇章法,理解字与字之间的呼应;二、注重笔法细节,如起笔的“藏锋与露锋”、转折的“方圆兼备”;三、结合其理论文章(如《书法与人生》),理解其创作理念,避免机械模仿;四、多实践,从楷书到行书逐步进阶,同时学习传统经典碑帖(如《兰亭序》《九成宫》),打下更扎实的基础。