王焯,清代中期杰出的书法家,字元采,号竹轩,江苏苏州人,生于清雍正八年(1730年),卒于乾隆五十年(1785年),他活跃于“康乾盛世”后期,是当时江南地区帖学书法的代表人物之一,其书法以典雅秀逸、含蓄蕴藉著称,在清代书法史上占有重要地位,王焯早年受业于当地名儒,不仅精通经史,更对书法艺术情有独钟,他初学欧阳询、褚遂良,取其结构之严谨与笔法之劲挺;中年转师董其昌、赵孟頫,悟用笔之圆融与气韵之流动;晚年兼收米芾笔意,追求“天真烂漫”之境,逐渐形成自家风貌,其书法生涯跨越乾隆朝鼎盛时期,与刘墉、梁同书、翁方纲等书坛大家交游唱和,互相切磋,共同推动了清代帖学书法的发展。

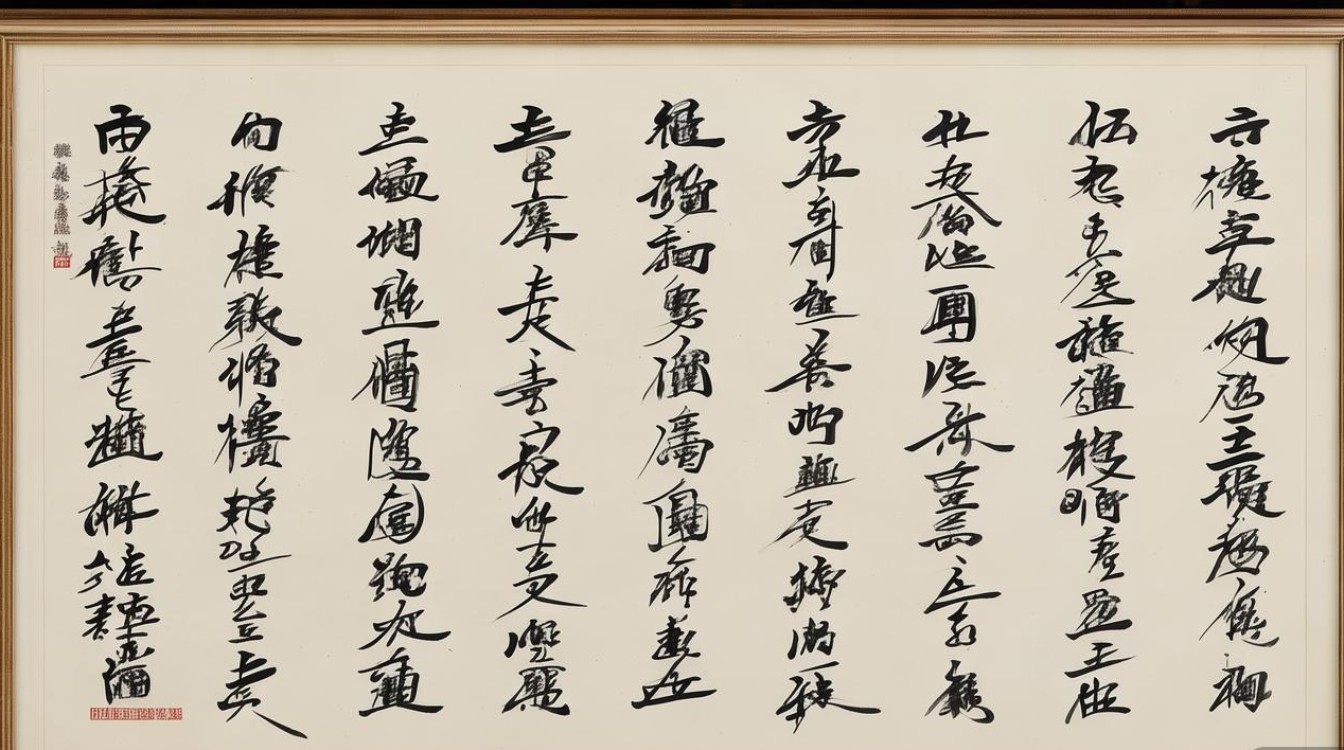

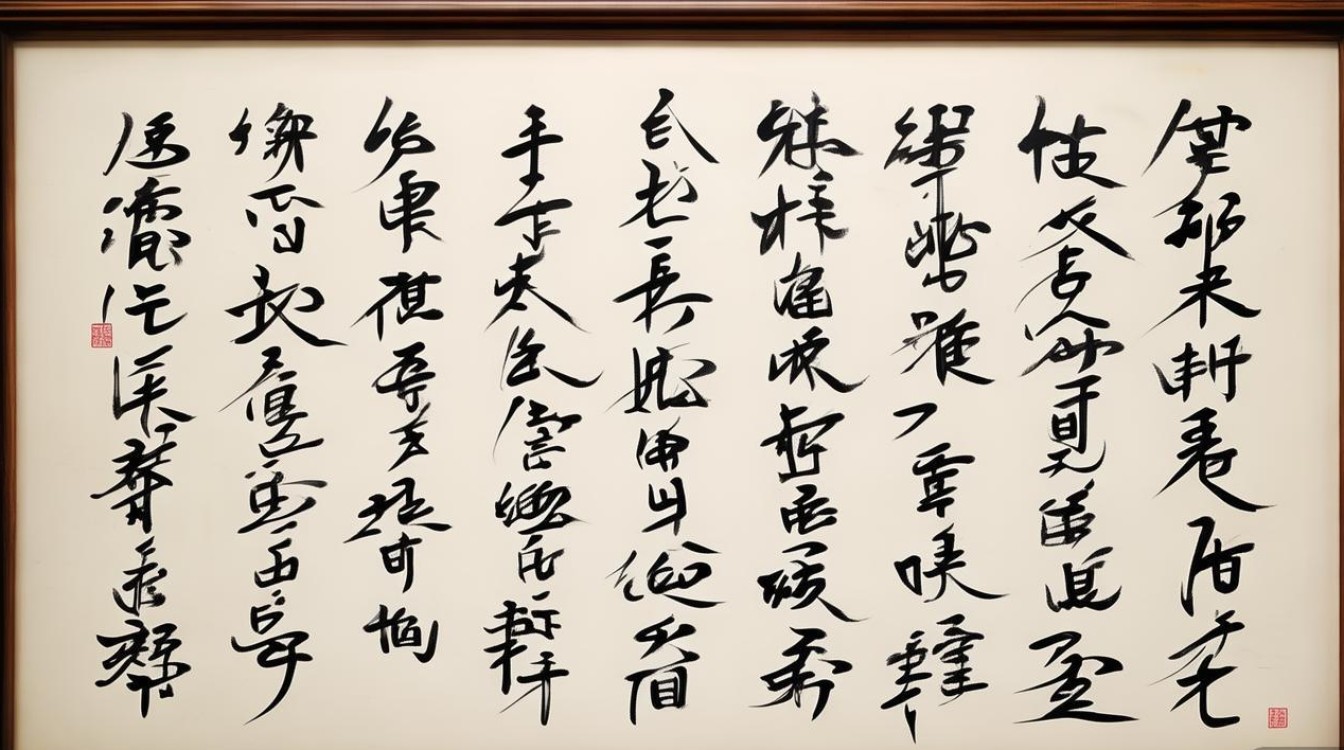

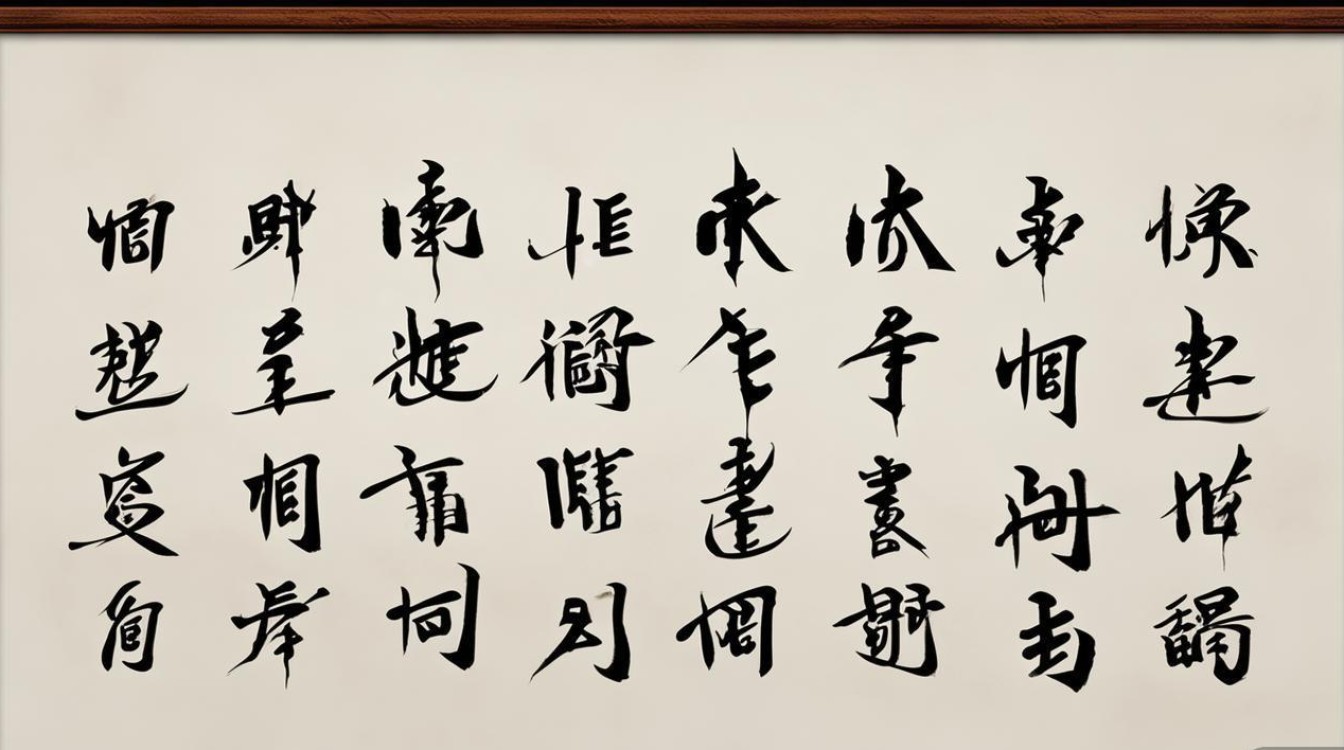

王焯的书法艺术以行书、楷书成就最为突出,其风格可概括为“晋韵唐法宋意”的融合,在笔法上,他坚持以中锋为主,辅以侧锋取势,笔画圆润含蓄,提按分明,线条如“锥画沙”“屋漏痕”,富有弹性和节奏感,尤其擅长运用“折钗股”“屋漏痕”等笔法,使笔画转折处圆劲而不失筋骨,收笔处含蓄而有余韵,在结构上,他既承袭晋人“尚韵”的传统,注重字形的疏密开合和欹正相生,又融入唐人“尚法”的严谨,使每个字都重心平稳、比例协调,呈现出“端庄杂流丽,刚健含婀娜”的美感,其行书更是气脉贯通,字与字之间顾盼生姿,行与行之间虚实相生,整体布局疏朗有致,如行云流水般自然流畅,墨法上,王焯讲究浓淡枯湿的变化,尤其擅长运用飞白笔法,在笔画中保留丝丝白痕,既增强了书法的节奏感和层次感,又透露出文人书法的雅逸之气,他的楷书则以小楷见长,结字精严,用笔细腻,如《千字文》册页,每个字都一丝不苟,却又毫无板滞之态,堪称清代小楷的精品。

为了更清晰地展现王焯书法的艺术特点,以下通过表格对其不同书体的风格特征进行简要分析:

| 书体 | 笔法特点 | 结构特征 | 墨法运用 | 代表作品 |

|---|---|---|---|---|

| 楷书 | 中锋为主,笔画劲挺,提按分明 | 端庄秀丽,重心平稳,比例协调 | 浓墨为主,清润雅致 | 《千字文》册页、《心经》拓片 |

| 行书 | 中侧并用,圆转流畅,节奏感强 | 疏密有致,欹正相生,行气贯通 | 浓淡枯湿变化自然,善用飞白 | 《赤壁赋》卷、《临兰亭序》轴 |

| 草书 | 笔势连绵,牵丝引带,一气呵成 | 简约概括,字形大小错落,气势奔放 | 枯湿对比强烈,墨色丰富 | 《书谱》残卷、自作诗卷 |

王焯的传世作品较多,赤壁赋》卷是其行书的代表作,此卷用笔圆润流畅,墨色浓淡相宜,字里行间洋溢着苏轼原作的旷达意境,充分体现了王焯“以书载道”的艺术追求。《临兰亭序》轴则展现了他对晋人笔法的深刻理解,既保留了王羲之《兰亭序》的飘逸洒脱,又融入了自身的沉稳厚重,达到了“与古为徒”又“自出新意”的境界,其小楷作品《千字文》更是被后世誉为“清代小楷典范”,笔画细腻如蚕头燕尾,结构严谨中见灵动,堪称“雅俗共赏”的佳作。

在书法理论方面,王焯亦有独到见解,他在《书法论》中提出“书者,心之迹也,故书必先静心,次守法,再求韵”的观点,强调书法创作需“心手相应”,既要遵循传统法度,又要融入个人情感与审美追求,他还主张“学书当师古而不泥古”,认为学习古人应取其精华,融会贯通,最终形成自己的风格,这一理论对清代中后期的书法创作产生了深远影响,为帖学书法的发展提供了重要的理论指导。

王焯的书法艺术在当时便广受推崇,不仅达官贵人以得其墨宝为荣,普通文人亦争相收藏其作品,清代学者阮元在《定香亭笔谈》中评价其书法“晋唐元明,兼收并蓄,而以秀逸出之,可谓得书之髓者”,其书法不仅影响了江南地区的书法群体,还通过弟子传人和作品收藏,传播至全国,成为连接晋唐书法与清代帖学的重要桥梁,王焯的作品被故宫博物院、上海博物馆、南京博物院等各大文博机构收藏,成为研究清代书法艺术的重要实物资料。

王焯以其深厚的学养、精湛的技艺和独到的理论,在清代书坛独树一帜,他的书法既有晋人的风韵、唐人的法度,又有宋人的意趣和时代的气息,展现了中国传统书法艺术的博大精深,作为清代中期帖学书法的代表人物,他的艺术成就不仅丰富了清代书法的内涵,更为后世书法创作提供了宝贵的经验与启示。

FAQs

-

问:王焯书法与“馆阁体”书法有何本质区别?

答: 王焯书法与“馆阁体”虽同属清代主流书法范畴,但存在本质区别。“馆阁体”强调方正、光洁、匀称,追求实用性与规范性,笔法刻板、结构雷同,缺乏个性情感,是科举制度下的产物;而王焯书法虽注重法度,却更强调笔墨情趣与个人情感的表达,用笔灵活多变,线条富有韵律感,结构疏密有致,气韵生动,具有文人书法的雅逸之气和艺术个性,体现了“书为心画”的创作理念。

-

问:初学者临习王焯书法应掌握哪些要点?

答: 初学者临习王焯书法,首先应从其小楷入手,如《千字文》册页,通过小楷练习掌握基本笔法和结构,体会其“端庄秀丽”的结字特点;其次可临习其行书《赤壁赋》卷,重点学习行气的贯通和墨色的变化,理解“圆转流畅”的用笔技巧;最后需结合其书法理论,如《书法论》中“先静心,次守法,再求韵”的观点,注重“心手相应”,避免机械模仿,在掌握法度的基础上融入个人理解,逐步形成对书法艺术的深刻认知。