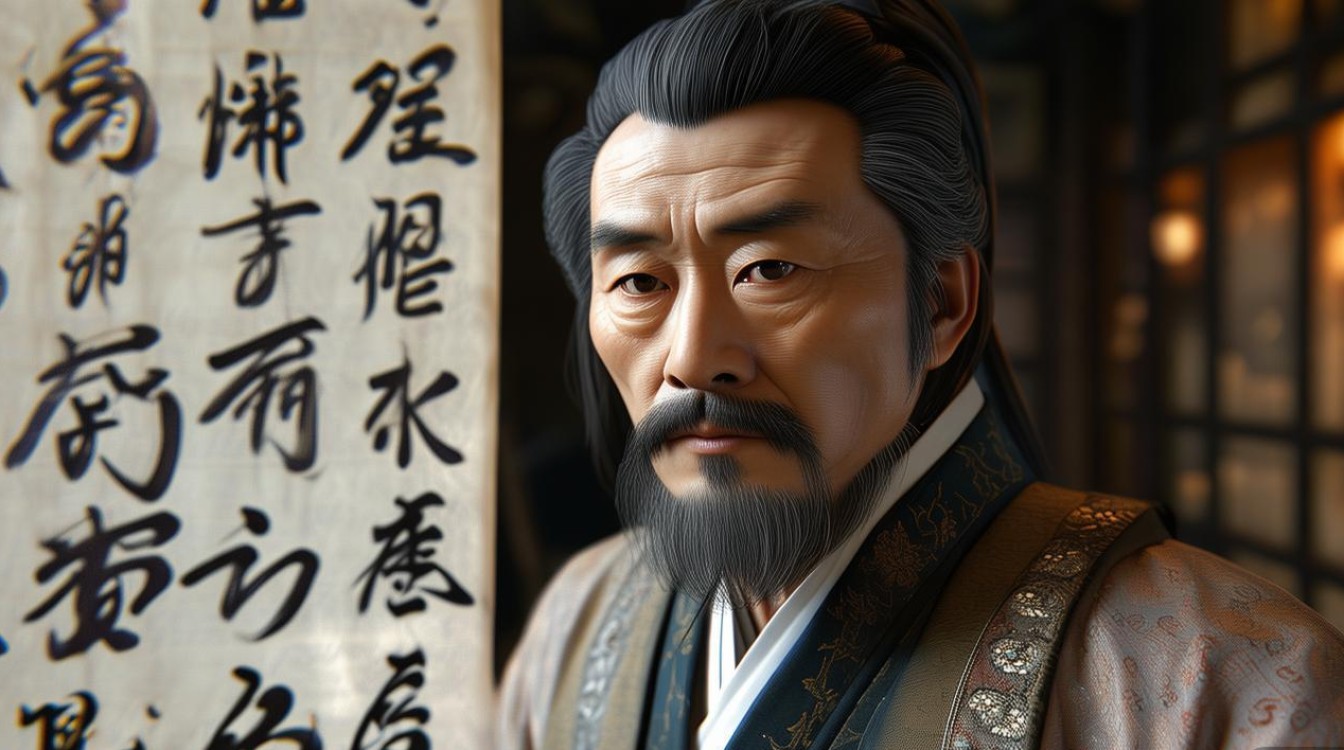

书画家徐治国出生于上世纪60年代,自幼浸润于传统文化的沃土,少年时师从地方名家习练书画,四十余年笔耕不辍,逐渐形成融汇古今、自成一格的艺术风貌,他主攻山水,兼擅花鸟与书法,作品既承袭宋元山水的雄浑气韵,又融入文人画的写意精神,更以当代视角赋予传统笔墨新的生命力,在书画界享有“笔墨守正,意境求新”的美誉。

徐治国的艺术之路始于对传统的深耕,青年时期,他遍临《富春山居图》《溪山行旅图》等经典,对范宽的“雨点皴”、黄公望的“披麻皴”技法烂熟于心,同时苦练书法,真、草、隶、篆皆涉猎,尤以行书见长,其书风取法二王,兼收米芾的跌宕与苏轼的浑厚,强调“以书入画”,线条中兼具书法的提按顿挫与绘画的墨色层次,他曾坦言:“传统是根,没有对传统的深刻理解,创新便是无源之水。”这种扎根传统的态度,让他的作品始终保持着厚重的文化底蕴。

徐治国并非泥古不化的“守旧派”,在艺术创作中,他始终以“师古人更师造化”为准则,数十年来游历名山大川,从黄山的奇峰云海到桂林的烟雨漓江,从太行山的苍茫厚重到江南水乡的温润婉约,他将对自然的感悟融入笔墨,逐渐形成“墨韵为骨,意境为魂”的独特风格,他的山水画多采用“高远”与“平远”相结合的构图,近景石质坚凝,中景云气流动,远景空灵悠远,墨色上以浓淡干湿的变化表现山石的肌理与云雾的氤氲,既有北方山水的雄健,又有南方山水的秀逸,其代表作《溪山清远图》,以淡墨勾勒远山,浓墨皴擦近石,留白处云雾缭绕,山间点缀茅舍、小桥,人物虽小却形神兼备,营造出“可行、可望、可游、可居”的意境,观之如临其境,令人心旷神怡。

花鸟画方面,徐治国擅以小写意入画,题材多为梅、兰、竹、菊及寻常花鸟,笔墨简练而意趣盎然,他笔下的梅花枝干苍劲,以焦墨勾勒,花瓣则用胭脂点染,既显傲骨又不失生机;墨竹则取法文同,一枝一叶皆以书法笔法写出,挺拔洒脱,有“胸有成竹”之妙,其书法作品则常以自作诗文题于画上,书画相映,诗情画意融为一体,彰显了文人画“诗书画印”一体的传统精髓。

近年来,徐治国的艺术成就日益受到业界关注,其作品多次入选全国美术作品展并获奖,多幅画作被中国国家博物馆、中国美术馆等机构收藏,同时他还担任多家书画院的艺术顾问,致力于书画艺术的传承与推广,他常以“笔墨当随时代”自勉,在创作中不断探索传统与现代的融合点,尝试将构成主义、色彩心理学等当代艺术元素融入传统笔墨,使作品更具时代气息,他的《都市山水》系列,以传统笔墨描绘高楼林立、车水马龙的现代都市景观,既有传统山水的意境,又充满当代生活的活力,引发观者对传统与现代关系的深刻思考。

除了艺术创作,徐治国还热心书画教育,多年来坚持在社区、学校开设公益书画班,传授技艺、普及文化知识,他常说:“书画不仅是艺术,更是文化的载体,传承是我的责任。”他的学生中,已有多人在全国书画比赛中获奖,为书画界培养了新生力量。

以下为徐治国艺术风格演变及代表作品概览:

| 阶段 | 时间 | 风格特点 | 代表作品 |

|---|---|---|---|

| 传统夯实期 | 1980s-1990s | 临摹古法,技法严谨,注重形似 | 《仿范宽秋山行旅图》 |

| 融合探索期 | 2000s-2010s | 师法自然,笔墨渐趋灵动,意境初显 | 《黄山云海图》《墨竹图》 |

| 风格成熟期 | 2010s至今 | 书画相融,传统与现代结合,意境深远 | 《溪山清远图》《都市山水》 |

相关问答FAQs:

Q1:徐治国的山水画如何体现“传统与现代的结合”?

A1:徐治国在传统笔墨基础上,融入当代构图意识与生活题材,都市山水》以传统“高远”法描绘现代建筑,用墨色浓淡表现都市光影,既保留山水画的意境,又反映时代风貌,实现了传统笔墨的当代表达。

Q2:他对年轻书画学习者有哪些建议?

A2:他强调“先守正,再创新”:一要夯实传统基础,多临经典、练书法;二要深入生活,从自然中汲取灵感;三要保持独立思考,不盲目跟风,在理解传统的基础上探索个人风格。