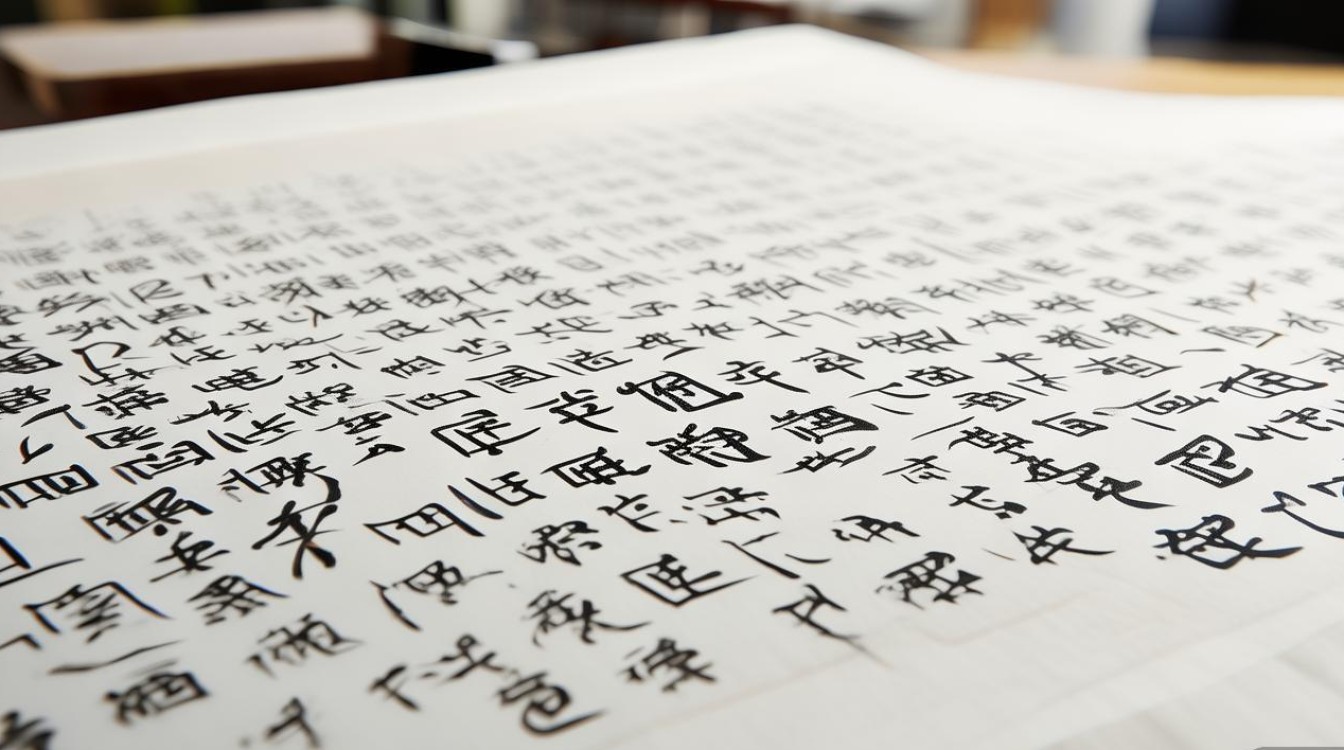

李永清书法以其深厚的传统功底与鲜明的时代气息相融合,在当代书坛独树一帜,其作品既扎根于经典法帖的沃土,又融入个人对生活的体悟与审美追求,形成了雄浑大气、自然天成的艺术风貌,深受书法爱好者推崇与收藏界关注。

李永清的艺术之路始于童年,在家乡长辈的熏陶下临池不辍,少年时系统研习楷书,从欧阳询《九成宫》入手,打下了坚实的笔法与结构基础;青年时期转攻行书,深得王羲之《兰亭序》、颜真卿《祭侄文稿》之神韵,兼取米芾、王铎的跌宕笔意,逐步形成兼具庙堂之雅与山林之气的书风,他注重“字外功”的积累,广泛涉猎诗词、绘画、篆刻等艺术,以学养书,使作品蕴含丰厚的文化底蕴,其书法创作历程可分为三个阶段:早期以“尚法”为主,追求笔笔有源、字字有据;中期转向“尚意”,强调情感表达与节奏变化;晚期“人书俱老”,在法与意之间达到高度统一,形成“浑厚而不失灵动、古朴而富有新意”的独特风格。

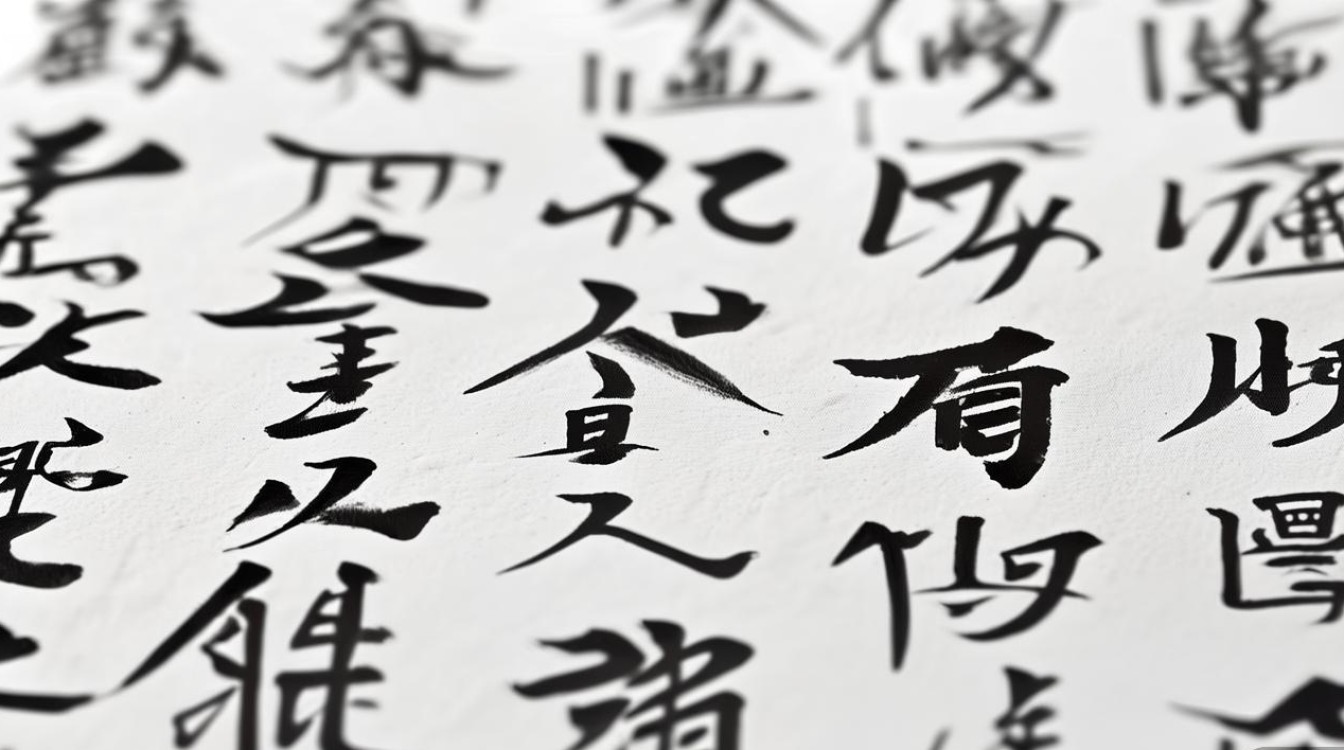

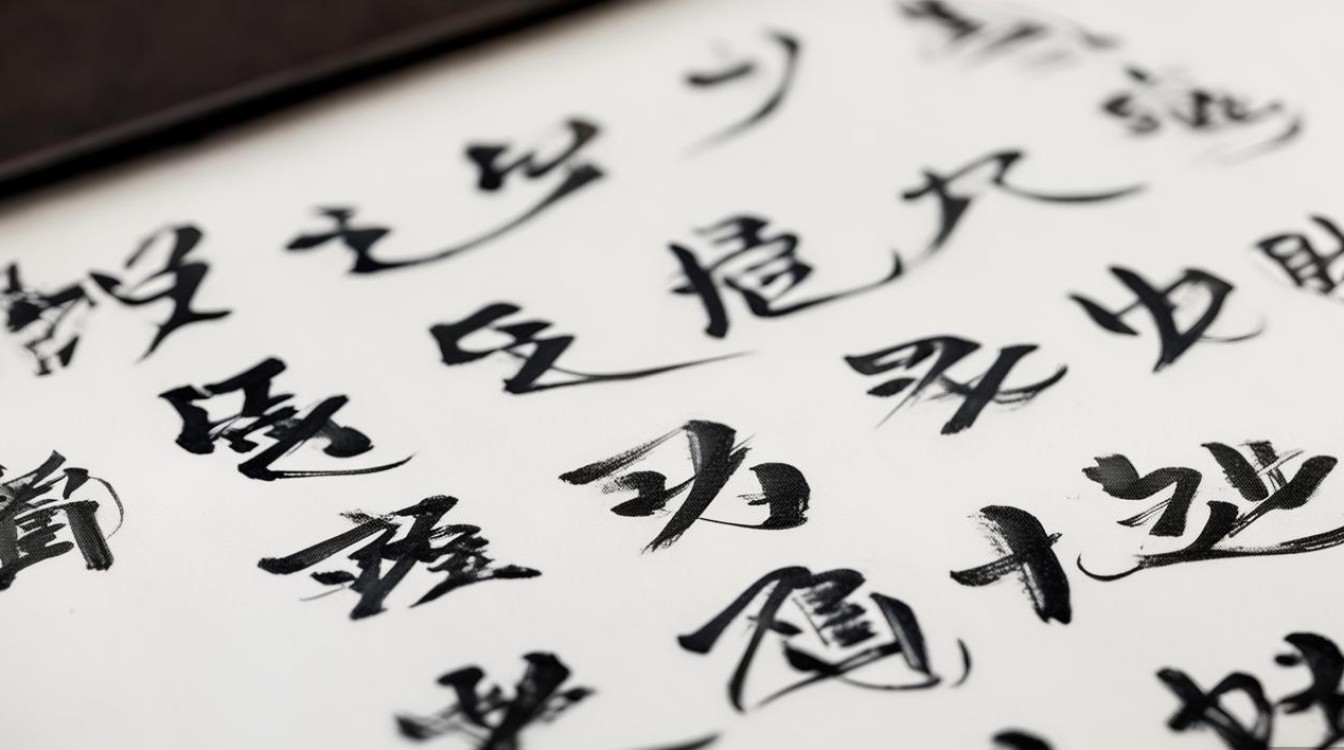

在书法风格上,李永清诸体皆能,尤以行草书见长,其楷书端庄严谨,笔画方圆兼备,结构中宫紧收而外势开张,既有唐楷的法度森严,又含魏碑的雄强气骨;隶书则取法《曹全碑》的秀逸与《张迁碑》的朴拙,笔画厚重而不板滞,字形扁方中见错落;行草书更是其艺术成就的集中体现,用笔上“提按顿挫”与“使转牵丝”相得益彰,线条刚柔相济,如锥画沙、屋漏痕;章法上讲究“计白当黑”,虚实相生,字与字、行与行之间顾盼生姿,形成“密不透风、疏可走马”的节奏感,其墨法变化尤为精妙,浓淡干湿交替,燥润相生,使作品在黑白之间产生丰富的层次感,如交响乐般起伏跌宕,李永清曾说:“书法是线条的舞蹈,是心灵的痕迹。”他始终坚持以传统为根,以创新为魂,将个人情感与时代精神融入笔墨,使作品既有古人的风骨,又有当代的生机。

为更直观展现李永清书法的艺术特色,以下是其不同时期的风格对比:

| 艺术分期 | 风格特点 | 代表作品 | 笔法与墨法特征 |

|---|---|---|---|

| 早期(80-90年代) | 尚法求稳,注重传统技法 | 《楷书千字文》《隶书论语选句 | 笔法严谨,中锋为主,墨色浓润,结构匀称 |

| 中期(2000-2010年代) | 尚意抒情,强化个人风格 | 《行书赤壁赋》《草书琵琶行》 | 提按分明,侧锋取势,墨色干湿对比,章法错落有致 |

| 晚期(2010年代至今) | 人书俱老,法意相融 | 《行书心经》《草书自作诗》 | 线条老辣,方圆并用,墨色丰富多变,气韵生动 |

李永清的代表作品涵盖经典临摹与自创诗文,行书赤壁赋》是其行书风格的典范之作,该作取法苏东坡《寒食帖》的沉郁顿挫,融入米芾刷笔的痛快淋漓,通篇一气呵成,字形大小参差,笔画粗细变化,如“山川之起伏,云雾之明灭”,尤其在“哀吾生之须臾,羡长江之无穷”等句中,线条时而凝重如磐石,时而飘逸似流云,将苏轼豁达超然的心境与书法艺术完美结合,其自作诗《题黄山松》则展现了草书的奔放气势,用笔如“惊蛇入草,飞鸟出林”,连绵的线条中蕴含着强烈的节奏感,将黄山松的苍劲挺拔与诗人的豪迈情怀融为一体,被誉为“以书入诗、以诗书心”的佳作。

在艺术成就方面,李永清的作品多次入选全国书法大展并获奖,被中国美术馆、故宫博物院等专业机构收藏,同时担任中国书法家协会理事、多家书法客座教授等职务,积极推动书法教育与普及,他主张“书法传承要守正创新”,既反对脱离传统的“丑书”,也反对泥古不化的“书奴”,强调在继承中发展,在发展中创新,其书法理论文章《书法创作的三重境界》《线条的生命力》等,对当代书法创作产生了深远影响。

相关问答FAQs:

问:李永清书法如何体现传统与创新的结合?

答:李永清书法的传统根基体现在对经典法帖的深入研习,如楷书取法欧阳询、颜真卿,行草书溯源王羲之、苏东坡,笔法、结构皆有法可依;创新则表现为对章法、墨法的突破,以及个人情感的融入,他在行书中融入魏碑的笔意,使线条更具张力;通过墨色的浓淡干湿变化,增强作品的视觉层次感;在章法上打破常规布局,形成疏密对比、动静相生的艺术效果,既保留了传统的“书卷气”,又注入了当代的“形式美”,实现了“守正”与“创新”的辩证统一。

问:初学者学习李永清书法应从哪些方面入手?

答:初学者学习李永清书法,建议分三步走:从楷书入手,重点临习其早期楷书作品,如《楷书千字文》,掌握中锋用笔、结构匀称的基本功;过渡到行书,选择其中期行书代表作如《行书赤壁赋》,体会“提按顿挫”与“使转牵丝”的笔法变化,理解“行气贯通”的章法布局;尝试临习其草书,感受线条的节奏与墨色的层次,要注重“字外功”的积累,多读诗词、品鉴名作,提升审美素养,李永清强调“临帖要似,创作要离”,初学者需先“入帖”再“出帖”,在继承传统的基础上形成个人风格。