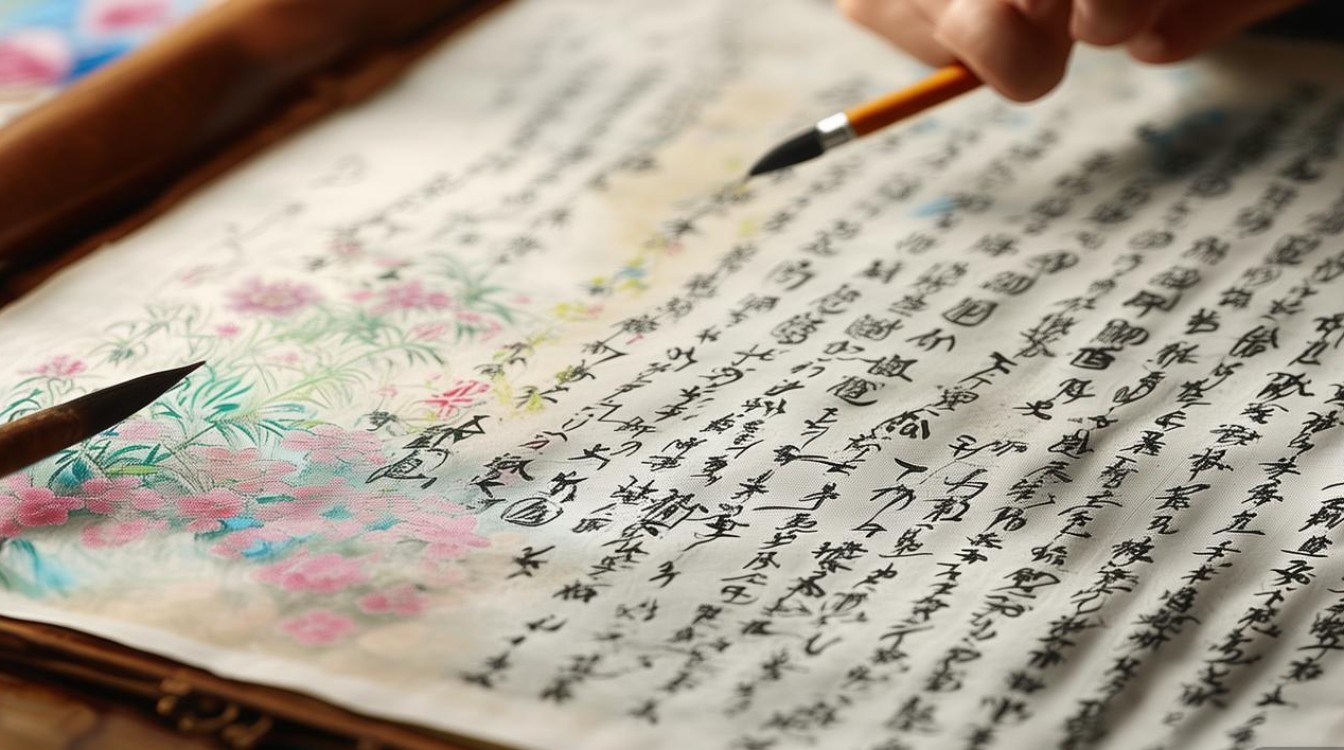

书画家与诗歌的交融,是中国艺术史上独特的文化现象,二者共同构筑了文人精神世界的“诗书画”一体传统,从魏晋风度到唐宋气象,再到明清文人画的高峰,书画家以诗为魂、以书为骨、以画为象,在笔墨与文字的互文中,完成了对生命境界的表达与文化精神的传承,这种“诗建”并非简单的文字叠加,而是书画家将个体情思、宇宙哲思与审美理想熔铸于一体的创造性实践,既深化了书画的内涵,也拓展了诗歌的边界。

书画家与诗歌的共生,源于“书画同源”的古老认知,早在汉代,许慎在《说文解字》中便言“画成其物,随体诘诎”,而书法的“象形”本质与绘画的“立象”逻辑本出一辙,当书画家提笔创作时,诗歌便成为连接“象”与“意”的桥梁,王维的“空山不见人,但闻人语响”,既是诗境,也是水墨山水的留白哲学;苏轼的“论画以形似,见与儿童邻”,既是诗论,也是文人画“不求形似”的宣言,书画家通过诗歌记录创作心迹,如郑板桥题画竹诗“咬定青山不放松,立根原在破岩中”,以竹的坚韧隐喻人格,使笔墨有了精神重量;而诗歌的韵律与节奏,又反哺书画的章法,如草书的连绵笔势与诗歌的长短句式,在气韵流动中达成共鸣。

诗书画三者的互文,更体现在技法的相互渗透上,书法的“笔法”直接影响绘画的“线条”,如赵孟頫提出“以书入画”,认为书画“异体而同源”,其绘画中的“飞白”笔法,正是书法功力的自然流露;而绘画的“经营位置”,又为诗歌的“结构布局”提供灵感,如马远的“一角山水”,诗歌中亦常见“以小见大”的取景方式,题款与钤印的出现,更是书画家将诗歌、书法、绘画融于一炉的创举,画面中的诗文不再是附属,而是构成视觉节奏的重要元素——徐渭的泼墨大写意,配以狂草题诗,墨色的浓淡与笔势的疾徐,共同营造出“墨点无多泪点多”的情感张力;八大山人的花鸟画,题诗多冷僻字句,书法怪诞,画面留白,三者共同构建出“墨点无多泪点多”的孤寂意境。

从历史脉络看,书画家诗建的发展始终与时代精神同频共振,魏晋南北朝时期,文人画的萌芽伴随着玄言诗的兴起,顾恺之的“以形写神”与陶渊明的“悠然见南山”,共同奠定了“神韵”的审美基调;唐代是诗书画全面繁荣的时期,王维的“诗中有画,画中有诗”,将山水画的意境推向新高度,而杜甫的“意匠惨淡经营中”,则首次将绘画创作过程写入诗歌,提升了画家的文化地位;宋代文人画兴起,苏轼、米芾等人倡导“士人画”,以诗论画,强调“画中有诗”,书法中的“尚意”书风也影响绘画,追求笔墨的自由表达;元代文人画成为主流,倪瓒的“逸笔草草,不求形似”,其画中题诗多写“萧条淡泊”之境,书法则瘦硬清冷,与画的意境高度统一;明清时期,书画家诗建呈现出多元面貌,徐渭的狂放、董其昌的淡雅、石涛的“搜尽奇峰打草稿”,都在诗歌中体现了对传统的突破与创新。

以下是部分代表性书画家及其诗歌创作特点的梳理:

| 时期 | 代表书画家 | 诗歌特点 | 书画与诗的结合点 |

|---|---|---|---|

| 唐代 | 王维 | 清淡空灵,富含禅意 | “诗中有画,画中有诗”,山水画意境与诗歌禅意统一 |

| 宋代 | 苏轼 | 豪放旷达,富含哲理 | 以诗论画,提出“士人画”理论,书画中融入人生感悟 |

| 元代 | 倪瓒 | 简远冷逸,多写隐居生活 | 画中题诗与画的萧瑟意境呼应,书法瘦硬如竹 |

| 明代 | 徐渭 | 狂放不羁,直抒胸臆 | 诗歌与书画共同表达愤懑情感,狂草与泼墨互为表里 |

| 近现代 | 齐白石 | 朴实自然,多写生活情趣 | “似与不似之间”,诗画皆以“真”为魂,语言通俗易懂 |

当代书画家在传承传统的同时,更赋予诗建新的时代内涵,全球化背景下,书画家们既坚守“诗书画一体”的文化根脉,又尝试融合现代艺术理念,吴冠中的绘画中,诗意线条与抽象色彩结合,题诗简洁如“形式美,抽象美”,探索传统与现代的平衡;范曾的书画以“以诗为魂,以书为骨”,诗歌多写家国情怀,书法与绘画共同传递文化自信,当代书画家还通过新媒体传播诗书画作品,如短视频中的“边画边题诗”,让传统艺术更贴近大众生活,实现了文化传承的“创造性转化”。

书画家诗建的价值,不仅在于艺术形式的创新,更在于文化精神的延续,在笔墨与文字的交织中,书画家完成了对个体生命与宇宙自然的对话,构建了“天人合一”的精神家园,这种传统至今仍滋养着当代艺术家的创作,提醒我们:真正的艺术,从来不是孤立的技巧展示,而是灵魂与文化的深度共鸣。

相关问答FAQs

Q1:书画家创作的诗歌与专业诗人的作品有何不同?

A:书画家的诗歌创作更强调“书画性”,即语言中蕴含笔墨意趣与画面感,专业诗人可能更注重诗歌本身的韵律、意象与情感深度,而书画家的诗歌往往与书画创作紧密相关,语言更具“视觉性”,王维的“大漠孤烟直,长河落日圆”,既是一句诗,也是一幅构图严谨的边塞画;郑板桥的题画诗“衙斋卧听萧萧竹,疑是民间疾苦声”,则直接将绘画主题(竹)与社会关怀结合,语言质朴却情感深沉,书画家的诗歌常以“题画诗”形式出现,篇幅短小,重在点睛,而专业诗人的诗歌形式更灵活,主题更广泛。

Q2:当代书画家如何在诗建中平衡传统与创新?

A:当代书画家的诗建创新,首先需以传统为根基,深入研习古代诗书画理论,如“书画同源”“以书入画”“诗画一律”等原则,确保创作不偏离文化根脉,在学习倪瓒的“简笔”与“冷逸”时,需理解其背后的文人精神,而非简单模仿形式,需融入时代元素,反映当代生活与审美,如用诗歌记录城市化进程中的乡愁,以现代书法语言诠释传统诗词,或将数字媒体技术融入诗书画创作(如动态水墨画配以朗诵诗歌),创新不是对传统的颠覆,而是在传承中的拓展,正如潘天寿所言:“笔墨当随时代,更需传统滋养。”唯有如此,诗建才能既保持文化厚度,又彰显时代活力。