无极书法,根植于中国道家“无极而太极”的哲学思想,以“无形之形,无象之象”为审美内核,将书法艺术的笔墨技巧与道家“道法自然”“天人合一”的精神境界相融合,它并非一种独立的书法字体,而是超越篆、隶、楷、行、草具体书体束缚的审美范式,强调在笔墨的流动与留白的呼吸中,展现宇宙万物的本真与生命力,无极书法图片作为这种艺术精神的视觉载体,通过线条的律动、墨色的层次与章法的虚实,传递出“超以象外,得其环中”的意境,让观者在笔墨之外感受到更广阔的精神空间。

无极书法的核心美学特征

无极书法的美,不是对客观物象的简单模仿,而是对“道”的抽象表达,其核心特征可概括为以下四点,具体表现如下表所示:

| 美学特征 | 具体表现 | 图片中的视觉呈现 |

|---|---|---|

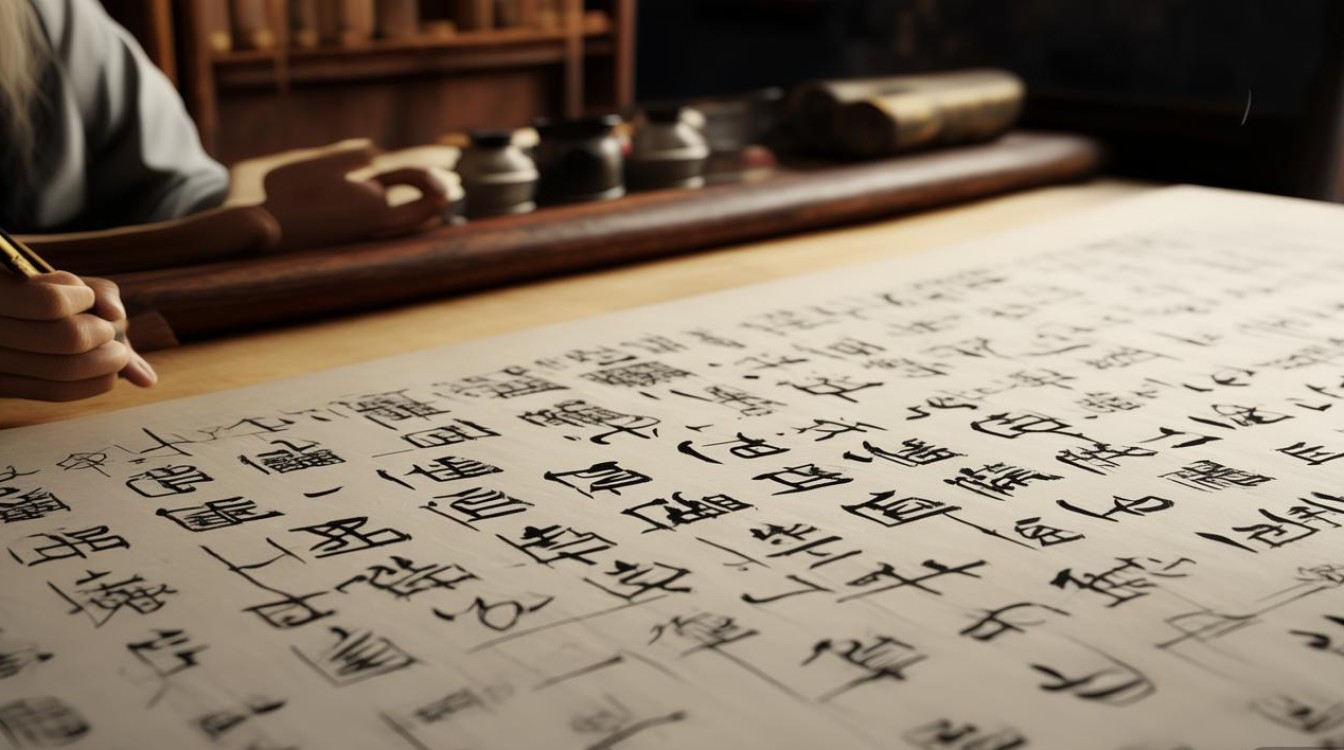

| 自然天成 | 追求“无意于佳乃佳”,反对刻意雕琢,强调笔墨随性而为,如流水行云、山石自然崩落。 | 线条中偶见的“飞白”或墨点,非笔误而是自然流露,仿佛天地造化的偶然痕迹;笔画的转折处无生硬棱角,如“屋漏痕”般自然渗漏。 |

| 虚实相生 | “计白当黑”,将空白(虚)与笔墨(实)视为整体,空白处亦有笔墨意趣,形成“虚实互生”的张力。 | 图片中大面积留白并非空无一物,而是通过笔墨的走向暗示空间的延伸,如一片云、一池水,让观者于“无”中见“有”。 |

| 气韵生动 | 以“气”贯穿线条,通过提按、顿挫、疾徐的变化,形成内在的生命节奏,如呼吸般自然起伏。 | 线条粗细变化如脉搏跳动,墨色浓淡交替似气息深浅,整幅图片虽静犹动,仿佛能看到笔墨在纸上的“呼吸”轨迹。 |

| 意境空灵 | 超越文字内容本身,通过抽象的笔墨组合营造“空谷足音”“羚羊挂角”般的空灵意境,引人遐思。 | 图片整体色调淡雅(如淡墨、洒金宣),线条疏密有致如远山近水,观者目光游走其中,仿佛置身于混沌初开的宇宙之中。 |

无极书法的历史脉络与当代实践

无极书法的美学追求并非凭空产生,而是对中国书法传统的创造性转化,早在魏晋时期,王羲之《兰亭序》中“飘若浮云,矫若惊龙”的线条,已暗合“自然天成”之境;唐代张旭、怀素的狂草,“脱略楷纵,用笔连绵”,将“气韵生动”推向极致;清代傅山提出“宁拙毋巧,宁丑毋媚”,更是以“拙”破“巧”,呼应了无极书法“返璞归真”的精神内核。

当代书法家在传承传统的基础上,进一步将道家“无极”哲学融入创作,书法家王冬龄的“乱书”,以线条的交叉、叠加打破文字辨识度,强调“以书悟道”,让笔墨成为超越语言的符号;日本现代书法家井上有一的作品,用极简的线条和浓重的墨色,在“少”与“多”的对比中展现“无中生有”的哲学,这些作品通过高清图片传播时,观者虽不见创作者本人,却能从笔墨的律动中感受到其“心手相师”时的精神状态——这正是无极书法图片的魅力所在:它不仅是笔墨的记录,更是创作者与“道”相契的瞬间凝固。

无极书法图片的审美价值与当代意义

在快节奏的现代生活中,无极书法图片以其“静”与“空”的特质,成为对抗浮躁的精神锚点,其审美价值首先体现在视觉疗愈:图片中流动的线条与疏密有致的留白,能引导观者放缓呼吸,进入“澄怀观道”的状态,如同在喧嚣中开辟出一方精神净土,它打破了书法艺术的“文字壁垒”——即使不认识具体文字,观者也能通过线条的节奏、墨色的层次感受到情绪的起伏,这种“超越语言”的共通性,让无极书法图片成为跨文化交流的桥梁。

从文化传播角度看,无极书法图片借助数字技术得以广泛传播:高清扫描技术保留了笔墨的细微变化(如宣纸的纹理、墨色的晕染),社交媒体则让普通观众得以近距离欣赏传统书法的精髓,故宫博物院推出的“乾隆御笔无极书法”数字展,通过3D建模技术让观众“走进”作品,感受笔墨在空间中的流动;短视频平台上,书法家创作无极书法的过程被记录下来,从蘸墨、运笔到完成的全过程,直观展现了“心手合一”的创作状态,让抽象的“道”变得可感可知。

相关问答FAQs

Q1:无极书法与普通书法的主要区别是什么?

A:无极书法与普通书法的核心区别在于审美目标的差异,普通书法(如楷书、隶书)更注重文字的规范性、结构的稳定性以及技法的精准性,强调“字正腔圆”;而无极书法则超越文字的“形”,以“传神”为目标,追求笔墨的“自然天成”与“意境空灵”,不拘泥于字体的好坏,而是通过线条、墨色、章法的整体关系传递“道”的精神,简单说,普通书法是“写字”,无极书法是“写心”——写创作者对宇宙万物的感悟。

Q2:如何欣赏无极书法图片?

A:欣赏无极书法图片可分三步:观形”,感受线条的流动(如是否如行云流水)、墨色的层次(如浓淡干湿的变化)、章法的虚实(如留白的分布);悟韵”,体会笔墨背后的“气韵”,即线条的节奏是否自然、情绪是否饱满,仿佛能看到创作者运笔时的呼吸与心跳;入境”,超越笔墨本身,联想图片所营造的意境——是如高山般巍峨,还是如流水般婉约?是混沌初开的神秘,还是空谷幽兰的静谧?通过“由形入神”,最终达到“天人合一”的共鸣。