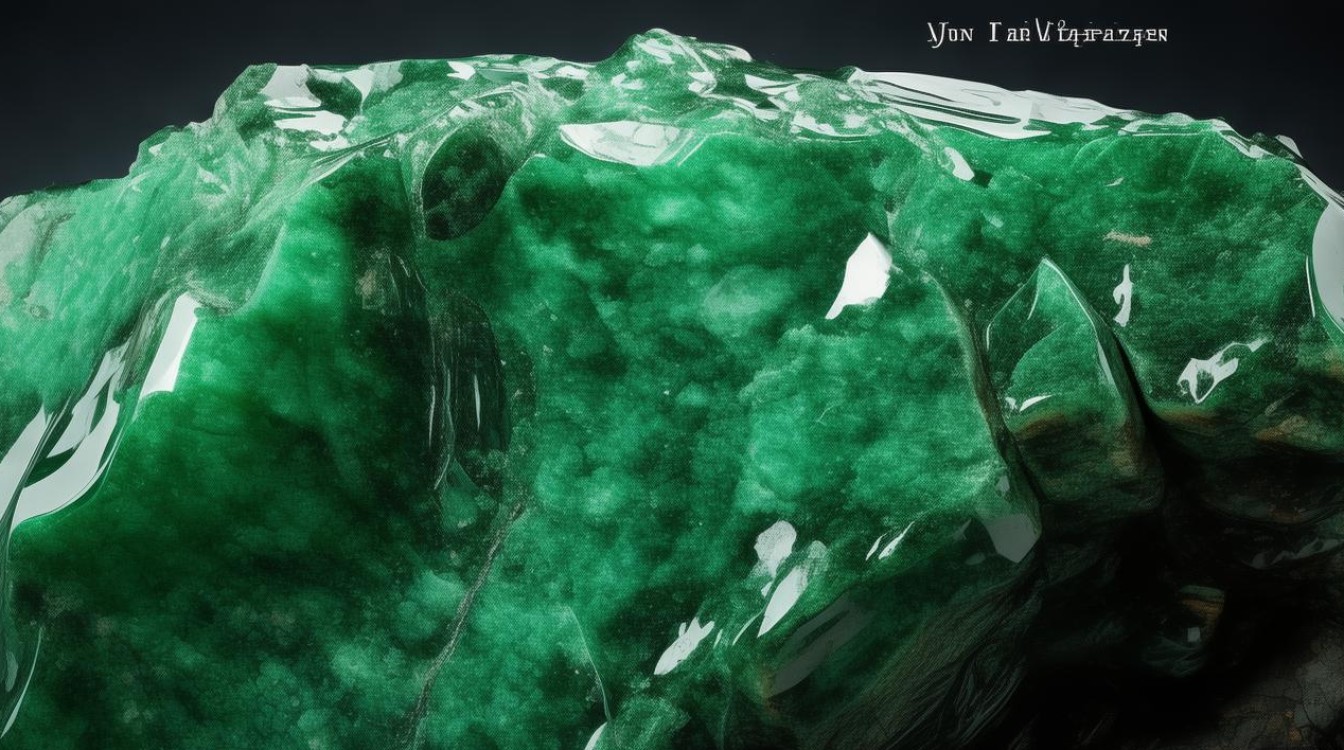

翡翠作为一种珍贵玉石,其表面常出现“坑坑洼洼”的特征,这一现象既可能是天然形成的结构特征,也可能是后天因素导致的瑕疵,需结合具体成因判断对价值的影响,从矿物学角度看,翡翠主要由硬玉矿物集合体组成,其表面凹凸不平的形态主要与矿物成分、结构构造及后期作用相关。

天然成因的“坑坑洼洼”

天然形成的表面凹凸多与翡翠的地质形成过程及矿物特性有关,常见类型包括“橘皮效应”“矿物颗粒间隙”及“伴生矿物凹凸”。

“橘皮效应”是A货翡翠的典型特征,指抛光后表面呈现的、类似于橘子皮般的凹凸起伏状纹路,其成因在于硬玉矿物集合体在结晶过程中,不同方向的矿物颗粒存在硬度差异(硬玉摩氏硬度6.5-7,伴生矿物如角闪石、绿泥石硬度较低),抛光时低硬度区域被磨削更多,形成凹陷,高硬度区域相对凸起,最终形成规则起伏的“橘皮纹”,这种凹凸是天然结构的直观体现,不影响翡翠内部品质,反而可作为鉴别A货的依据之一。

矿物颗粒间隙则源于硬玉矿物间的紧密堆积方式,在显微镜下可见,硬玉颗粒呈镶嵌粒状结构,颗粒间存在微小的间隙,这些间隙在抛光后表现为肉眼难以察觉的、均匀分布的“砂感”凹凸,属于天然结构的正常现象,对价值影响极小。

伴生矿物凹凸则是翡翠形成时混入的角闪石、钠长石等杂质矿物导致的,这些矿物硬度低于硬玉,在抛光过程中更容易被磨蚀,形成大小不一、深浅不规则的凹陷,若伴生矿物分布集中或凹陷明显,会影响翡翠整体美观度,从而降低价值,脏棉”“黑点”周围的凹凸常被视为瑕疵。

后天因素导致的“坑坑洼洼”

后天形成的表面凹凸多与佩戴、保存及人工处理相关,主要包括物理磕碰、化学腐蚀及人工处理痕迹。

物理磕碰是翡翠佩戴中最常见的损伤原因,翡翠虽硬度较高,但韧性相对不足,受到外力撞击或与硬物摩擦时,表面可能出现点状、线状的凹陷或划痕,这种凹凸边缘锐利,破坏了翡翠的光滑度,明显影响美观,价值随损伤程度降低。

化学腐蚀则源于翡翠长期接触汗液、化妆品、香水等酸性或碱性物质,这些物质会缓慢侵蚀翡翠表面的硬玉矿物,导致局部出现微小蜂窝状凹坑,尤其出现在镶嵌缝隙或雕刻凹陷处,腐蚀坑边缘模糊,分布无规律,严重时会使表面失去光泽,甚至影响内部结构稳定性。

人工处理痕迹中,B货、C货翡翠的“酸洗凹凸”最具代表性,为去除翡翠中的杂质和裂隙,商家常用强酸(如盐酸、氢氟酸)浸泡,腐蚀矿物颗粒间的胶结物,导致表面形成密集的蜂窝状孔洞,后续注胶填充虽可掩盖部分凹凸,但放大观察仍可见孔洞边缘的“胶感”和结构松散特征,这种凹凸是人工处理的直接证据,价值远低于天然A货。

不同类型“坑坑洼洼”的影响与处理建议

为更直观区分各类“坑坑洼洼”的特征及影响,可参考下表:

| 类型 | 特征描述 | 成因 | 对价值影响 | 处理建议 |

|---|---|---|---|---|

| 橘皮效应 | 规则起伏的“橘皮纹”,边缘自然 | 天然矿物差异风化 | 正面(A货标志) | 无需处理 |

| 矿物颗粒间隙 | 均匀分布的“砂感”凹凸,肉眼难辨 | 天然矿物堆积结构 | 几乎无影响 | 无需处理 |

| 伴生矿物凹凸 | 不规则凹陷,伴生矿物残留 | 杂质矿物硬度差异 | 负面(影响美观) | 镶嵌遮掩或轻微抛光 |

| 物理磕碰 | 点状/线状凹陷,边缘锐利 | 外力撞击/摩擦 | 负面(根据深浅) | 轻微抛光修复,严重难以挽回 |

| 化学腐蚀 | 蜂窝状小坑,边缘模糊,分布不均 | 酸碱物质长期侵蚀 | 负面(破坏光泽与结构) | 专业抛光,无法完全修复 |

| 酸洗蜂窝坑 | 密集孔洞,伴“胶感”,结构松散 | 强酸腐蚀+注胶填充 | 严重(B/C货标志) | 无法修复,价值大降 |

日常保养建议

为避免后天损伤,翡翠需注意避免与硬物碰撞(如摘戴时远离桌面、墙面),远离化学用品(如洗澡时取下,不接触香水、酒精),定期用软布轻擦表面,并送专业机构清洗抛光(建议1-2年一次),以保持表面光滑度。

相关问答FAQs

Q1:翡翠表面的坑坑洼洼一定是瑕疵吗?

A1:不一定,天然形成的“橘皮效应”和矿物颗粒间隙是翡翠结构的正常表现,不仅不是瑕疵,反而是天然A货的鉴别特征之一;只有后天磕碰、腐蚀或人工处理导致的凹凸才属于瑕疵,需根据具体成因判断影响程度。

Q2:如何区分天然橘皮效应和酸洗后的蜂窝状坑?

A2:可通过放大观察和手感区分:天然橘皮效应的凹凸起伏自然,边缘平滑,与整体结构协调,用手触摸有温润的“砂感”;酸洗蜂窝坑则呈密集、不规则的孔洞状,边缘粗糙,可能伴随注胶的“粘滞感”,且结构松散,敲击时声音沉闷(天然翡翠声音清脆)。