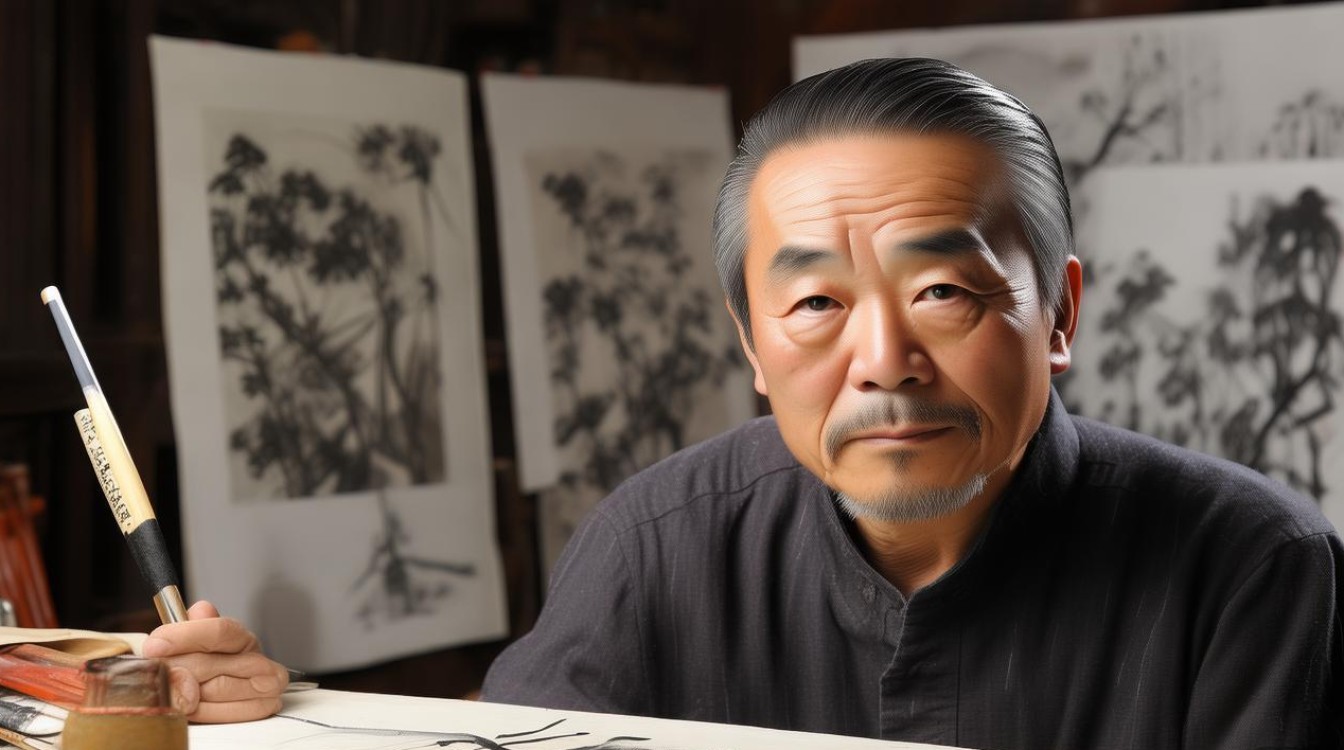

国画家杨超,当代中国画坛颇具影响力的实力派画家,1965年生于山东济南,自幼浸润于齐鲁文化沃土,后毕业于中央美术学院中国画系,师从李可染、周思聪等艺术大师,深得传统笔墨精髓,又融汇时代审美新境,其艺术创作以山水画为核心,兼擅花鸟、人物,作品既承继宋元山水的雄浑气象,又注入现代生活的鲜活气息,形成了“浑厚中见灵秀,苍茫中蕴生机”的独特艺术风格。

杨超的艺术之路,始于对传统的深耕细作,他早年遍临《溪山行旅图》《富春山居图》等经典,对范宽的雄浑、黄公望的松秀、石涛的奇崛均有深刻体悟,但他并未止步于摹古,而是秉持“师古人不如师造化”的理念,数十年间遍游名山大川——从泰山的日出云海到黄山的奇松怪石,从漓江的烟雨朦胧到江南的小桥流水,在自然中汲取创作灵感,他的山水画多以“写生”为基,却非简单的自然再现,而是将目之所见与心之所感熔铸一炉,通过“外师造化,中得心源”的提炼,形成既有传统笔墨筋骨,又具时代气息的艺术语言。

在笔墨技法上,杨超尤重“骨法用笔”与“气韵生动”,他善用中锋线条勾勒山石轮廓,如“折钗股”“屋漏痕”,刚劲而富有弹性;侧锋皴擦则融合披麻皴、斧劈皴之长,表现山石的肌理与质感,干湿浓淡间尽显层次变化,其用墨讲究“墨分五色”,以淡墨渲染远山云雾,浓墨点染近景林木,间或以破墨、积墨法增强画面厚重感,营造出“墨华飞动,气韵生动”的意境,色彩运用上,他突破传统水墨的单一,适度融入赭石、花青、石青等矿物色,既不失文人画的雅致,又赋予画面明快鲜活的现代感,使山水更贴近自然本真。

杨超的代表作品多聚焦于“家山”主题,如《溪山清远图系列》《泰山朝晖》《江南烟雨》等,这些作品既是对故土山水的深情回望,也是对时代精神的诗意表达。《溪山清远图》以江南水乡为背景,近景林木葱茏,中景溪流蜿蜒,远景烟波浩渺,通过“三远法”的巧妙运用,营造出“可行、可望、可游、可居”的空间意境;《泰山朝晖》则以雄浑的笔触描绘泰山的日出景象,旭日初升,云海翻腾,既表现了泰山的雄伟,又传递出积极向上的时代精神,他的作品多次入选全国美展、北京国际美术双年展等国内外重要展览,并被中国美术馆、国家博物馆等专业机构收藏,出版有《杨超山水画集》《笔墨当随时代——杨超的艺术探索》等多部专著。

杨超还致力于中国画的教育与传承,长期担任中央美术学院、中国国家画院等机构的客座教授,培养了一批青年艺术家,他常言:“艺术的生命在于创新,但创新离不开传统的根脉。”在教学与创作中,他始终强调“传统为基,时代为魂”,鼓励学生在深入理解传统笔墨的同时,关注现实生活,以画笔记录时代变迁,为中国画的传承与发展注入新活力。

以下为杨超艺术风格与技法特点简表:

| 艺术维度 | 核心特点 | 代表技法/元素 |

|---|---|---|

| 笔墨语言 | 浑厚苍劲与灵秀飘逸结合 | 中锋勾勒、侧锋皴擦、墨分五色、破墨积墨 |

| 意境营造 | 传统山水意境与现代审美融合 | “三远法”构图、虚实相生、留白艺术 |

| 色彩运用 | 水墨为基,适度融入矿物色 | 赭石、花青、石青的淡彩渲染 |

| 主题表达 | 家山情怀与时代精神并重 | 溪山、泰山、江南水乡等写生题材 |

相关问答FAQs:

Q1:杨超的山水画如何体现传统与创新的融合?

A1:杨超的山水画在传统基础上创新,首先体现在笔墨技法的传承与突破——他深研宋元山水的皴法、构图,如范宽的“雨点皴”、黄公望的“披麻皴”,但并非简单复制,而是结合现代审美对皴法进行简化与提炼,使其更具形式感;在色彩上突破传统水墨的单一限制,适度引入矿物色,增强画面的视觉冲击力,同时保持文人画的雅致;最重要的是,他将写生与传统程式结合,既保留“高远”“深远”的传统构图,又融入现代生活观察,使山水既“古意盎然”又“生机勃勃”,实现了“笔墨当随时代”的创作理念。

Q2:杨超的作品为何多聚焦“家山”主题?这一主题有何特殊意义?

A2:“家山”主题是杨超艺术创作的核心,源于他对故土的深厚情感与对“根”的追寻,山东泰山作为五岳之首,承载着厚重的历史文化记忆,而江南水乡则代表了温婉的人文气息,这些“家山”不仅是地理意义上的故乡,更是精神上的文化符号,在艺术表达上,“家山”主题让他的创作有了情感依托,通过对山水的熟悉与热爱,他能更精准地把握其神韵,而非机械描摹。“家山”也是连接传统与现代的纽带——他通过描绘家山的变化,折射时代发展,让观众在熟悉的山水场景中感受传统文化的当代生命力,使作品既有个人情感温度,又具社会文化价值。