曾子龙书法艺术植根于中华传统文化沃土,以深厚的笔墨功底与鲜明的时代气息相融合,在当代书坛独树一帜,其书法五体兼擅,尤以行楷、行草见长,作品既承袭经典法帖的精髓,又注入个人对生活的体悟与审美追求,形成了“雄强中见灵动,古朴中蕴新意”的独特艺术风貌。

曾子龙幼承庭训,少时即沉浸于翰墨之趣,其书法启蒙始于唐楷,临习欧阳询《九成宫醴泉铭》以筑笔法根基,继学颜真卿《勤礼碑》以养雄浑气度,再攻《麻姑仙坛记》以悟古厚之韵,青年时期,他转益多师,上溯魏晋,遍临《兰亭序》《圣教序》等行书经典,兼取汉隶《张迁碑》《曹全碑》的朴拙与章草《急就章》的简净,在碑帖互鉴中逐渐形成自己的审美取向,他强调“书法以用笔为上,而结字亦须用工”,既注重线条的质感和力度,又追求结体的险夷变化与章法的虚实相生,使作品兼具传统法度与时代气息。

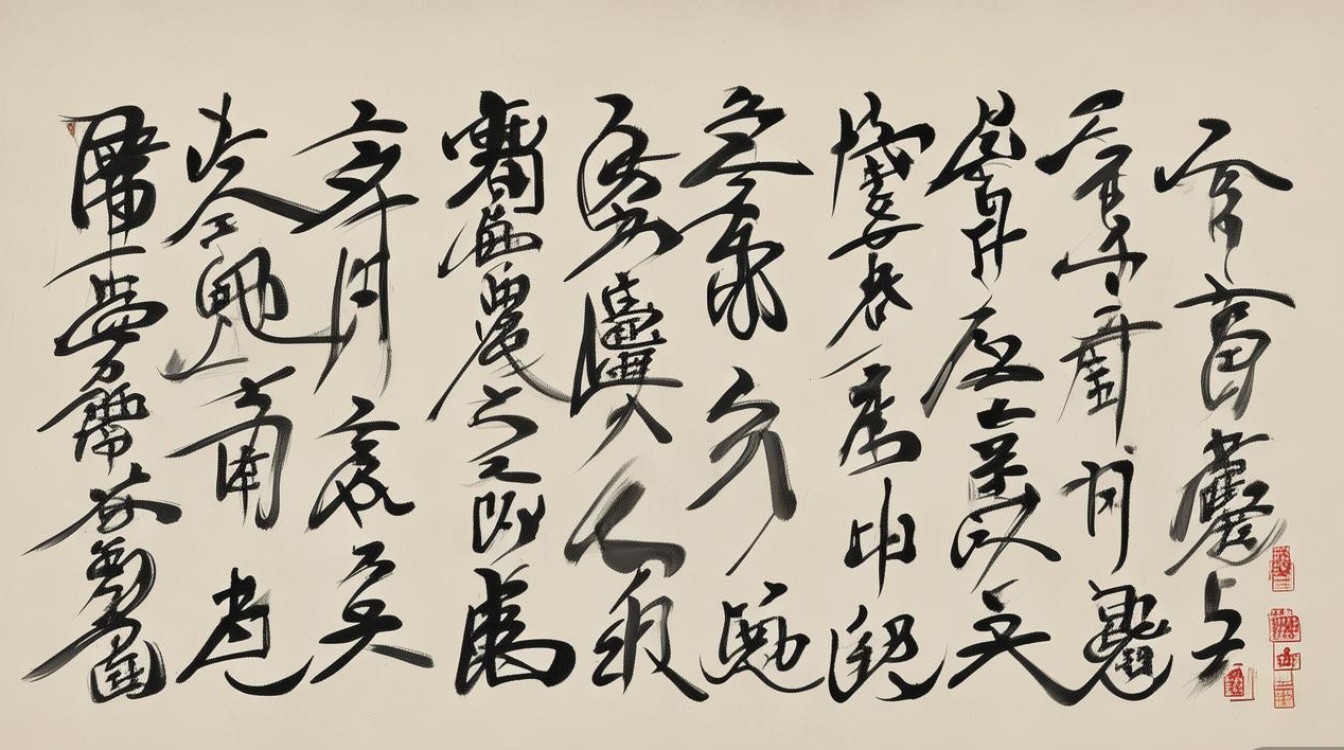

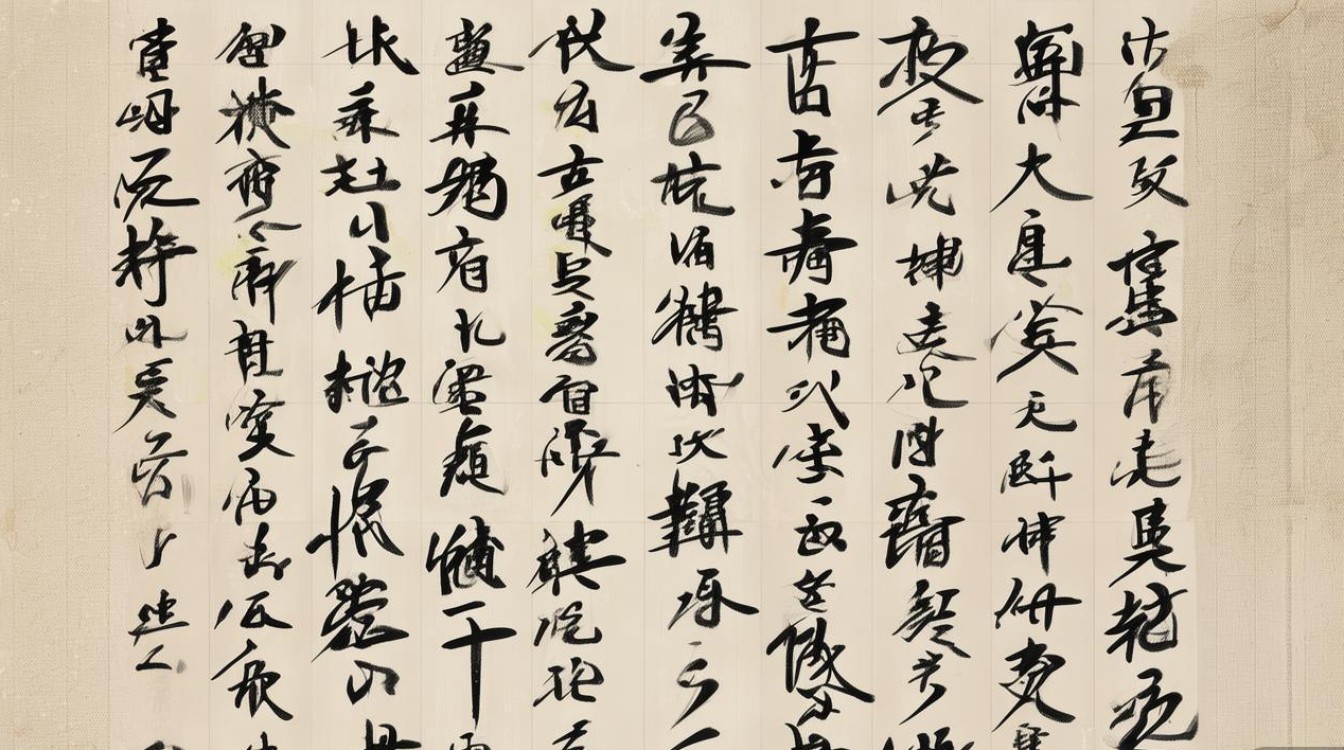

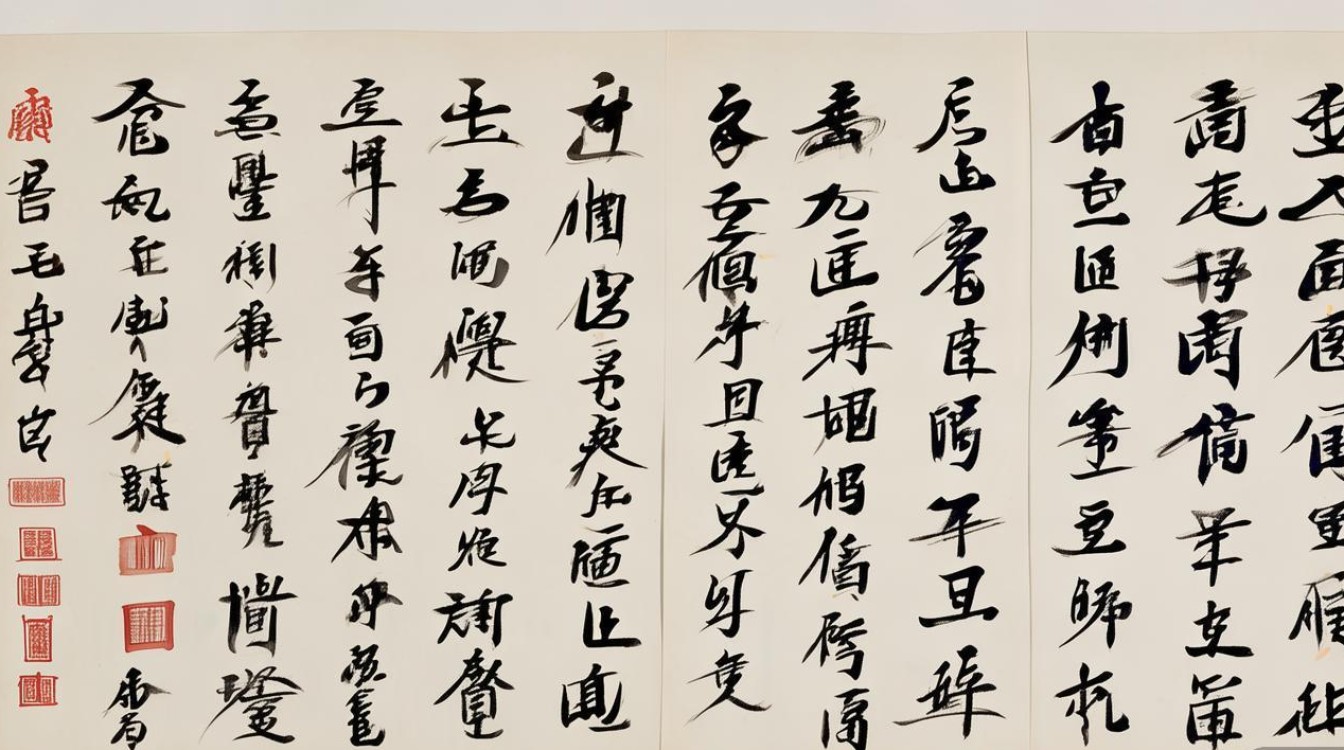

在书体表现上,曾子龙的行楷作品尤为人称道,其用笔方圆兼备,提按分明,起笔多藏锋含蓄,行笔中锋为主,间以侧锋取势,收笔或顿挫回锋,或露锋轻出,形成“屋漏痕”“锥画沙”般的线条质感,结字上,他打破唐楷的平正格局,在重心平稳的基础上,通过部首的错落、部件的伸缩、笔画的粗细变化,营造出“既险绝复平正”的艺术效果,如“静”字左窄右宽,“动”字左疏右密,既守楷法之规矩,又具行书之流动,其行草作品则更显性情,笔势连绵,牵丝引带,时而如高山坠石,气势磅礴;时而如行云流水,飘逸洒脱,在节奏的疾徐变化中展现出情感的起伏跌宕,如《赤壁赋》长卷,以草书写就,通篇气韵贯通,点画狼藉而不失法度,章法参差错落而浑然一体,既有张旭、怀素的狂放不羁,又具董其昌的淡雅空灵,堪称当代行草书的精品之作。

曾子龙书法的艺术成就,不仅体现在技法层面,更在于其对文化精神的深刻诠释,他认为“书乃心画,书为心迹”,书法创作不仅是笔墨技巧的展现,更是书家学养、性情与人格的流露,他在创作中始终强调“文墨相济”,将文学、哲学、美学等多重素养融入笔墨,其作品内容多选经典诗文、格言警句,如《道德经》《论语》选段,或自作诗词,通过笔墨传递中华传统文化的核心理念,在审美追求上,他推崇“中和之美”,既反对过于刻板的“馆阁体”,也摒弃狂怪怒张的“丑书”,主张在传统与现代、共性与个性之间寻求平衡,使作品既有雅俗共赏的亲和力,又不失高雅的艺术格调。

为清晰展现曾子龙书法不同书体的艺术特点,特将其代表性作品及风格特征整理如下:

| 书体 | 代表作品 | 用笔特点 | 结体特点 | 章法特点 |

|---|---|---|---|---|

| 行楷 | 《千字文》《心经》 | 方圆兼备,提按分明,中锋为主,侧锋为辅 | 重心平稳,部首错落,笔画伸缩,险中求稳 | 字距匀称,行气贯通,虚实相间,疏密有致 |

| 行草 | 《赤壁赋》《将进酒》 | 牵丝引带,轻重缓急,疾涩相生,一气呵成 | 大小错落,欹正相生,开合自如,形散神聚 | 行云流水,气韵贯通,虚实相生,节奏明快 |

| 隶书 | 《隶书条幅》《石门颂集联》 | 逆入平出,蚕头燕尾,笔力遒劲,古朴厚重 | 扁方取势,左右开张,内紧外松,端庄稳重 | 字形方整,行列分明,布白均匀,古拙典雅 |

曾子龙的书法艺术得到了业界的高度认可,其作品多次入选全国书法展并获奖,被中国美术馆、中国国家博物馆等专业机构收藏,还多次赴日本、韩国、新加坡等国展出,推动了中国书法的国际交流,作为书法教育者,他长期从事高校书法教学工作,培养了一批青年书法人才,其教学理念强调“技道并进”,主张“先与古人合,再与古人离”,引导学生在临摹经典中汲取营养,在创新实践中彰显个性。

曾子龙曾说:“书法是流淌在血脉中的文化基因,传承与创新是每一位书家的使命。”他将书法艺术视为生命的一部分,数十年如一日,临池不辍,不断探索笔墨语言的无限可能,其书法作品,既是对传统的深情回望,也是对时代的积极回应,以沉雄的笔力、灵动的气韵、深邃的意境,构建了一个既古雅又鲜活的书法世界,为当代书法的发展注入了新的活力。

相关问答FAQs

问:曾子龙的书法如何体现传统与创新的结合?

答:曾子龙的书法在传统与创新结合上主要体现在三个方面:一是师法经典,他从唐楷、魏晋行草、汉隶等传统碑帖中汲取笔法、结字与章法的精髓,打下了坚实的传统功底;二是融会贯通,他将不同书体的特点相互借鉴,如将楷书的端庄与行草的流畅结合,形成“行楷一体”的独特风格;三是注入时代精神,在继承传统的基础上,融入现代审美意识,通过线条的节奏变化、结体的夸张变形等手法,使作品既保留古典韵味,又具有鲜明的时代气息,实现了“笔墨当随时代”的艺术追求。

问:初学者学习曾子龙书法需要注意哪些要点?

答:初学者学习曾子龙书法可从以下几方面入手:一是先打好基础,建议从唐楷入手,如欧阳询《九成宫》或颜真卿《多宝塔》,掌握中锋用笔、结构规律等基本功;二是循序渐进,在楷书基础上过渡到行书,临习《兰亭序》《圣教序》等经典,再尝试曾子龙的行楷、行草作品,体会其用笔的提按变化和结字的灵动之处;三是注重文化修养,曾子龙强调“文墨相济”,建议多读经典诗文、书法理论,提升综合素养;四是避免盲目模仿,应先理解其作品的内在精神,再逐步学习技法,最终形成自己的风格,而非简单追求形似。