大耕,本名王耕,1965年出生于浙江杭州,当代书画界以“融古开新”著称的艺术家,自幼浸润于江南文脉,其祖父为当地小有名气的民间画师,父亲擅长书法,耳濡目染之下,大耕与笔墨结下不解之缘,少年时他临遍《芥子园画谱》,青年时期考入中国美术学院国画系,师从陆俨少、孔仲起等名家,系统研习传统山水与花鸟画法,毕业后,他没有止步于摹古,而是以“笔墨当随时代”为信念,历经数十年探索,逐渐形成“写其形、传其神、抒其意”的独特艺术风格,作品涵盖山水、花鸟、书法等领域,尤以“大写意山水”和“意象花鸟”影响深远。

大耕的艺术生涯可分为三个阶段,80年代至90年代末为“传统积淀期”,他深入研习宋元山水画的“三远法”、明清文人画的逸笔草草,同时遍游名山大川,写生稿积累逾千幅,这一时期的作品多师法古人,笔法严谨,墨色清润,如《富春山居图临本》《拟石涛笔意山水》等,可见其对传统的深刻理解,2000年至2010年为“风格探索期”,他开始尝试将西方现代构成意识融入传统笔墨,强调画面节奏与视觉张力,代表作《都市烟云》以传统水墨表现城市高楼与云雾的交织,既有山水的空灵,又具现代生活的疏离感,引起艺术界广泛关注,2010年至今为“成熟升华期”,其艺术语言愈发凝练,提出“笔墨为骨,意象为魂”的创作主张,作品多取材江南日常景物——荷塘、老屋、修竹、孤舟等,通过简练的线条与浓淡相宜的墨色,营造出“简而不单、淡而有味”的意境,如《荷塘清韵》仅以数笔勾勒荷叶,大片留白中见生机,被评论家称为“文人画的当代转译”。

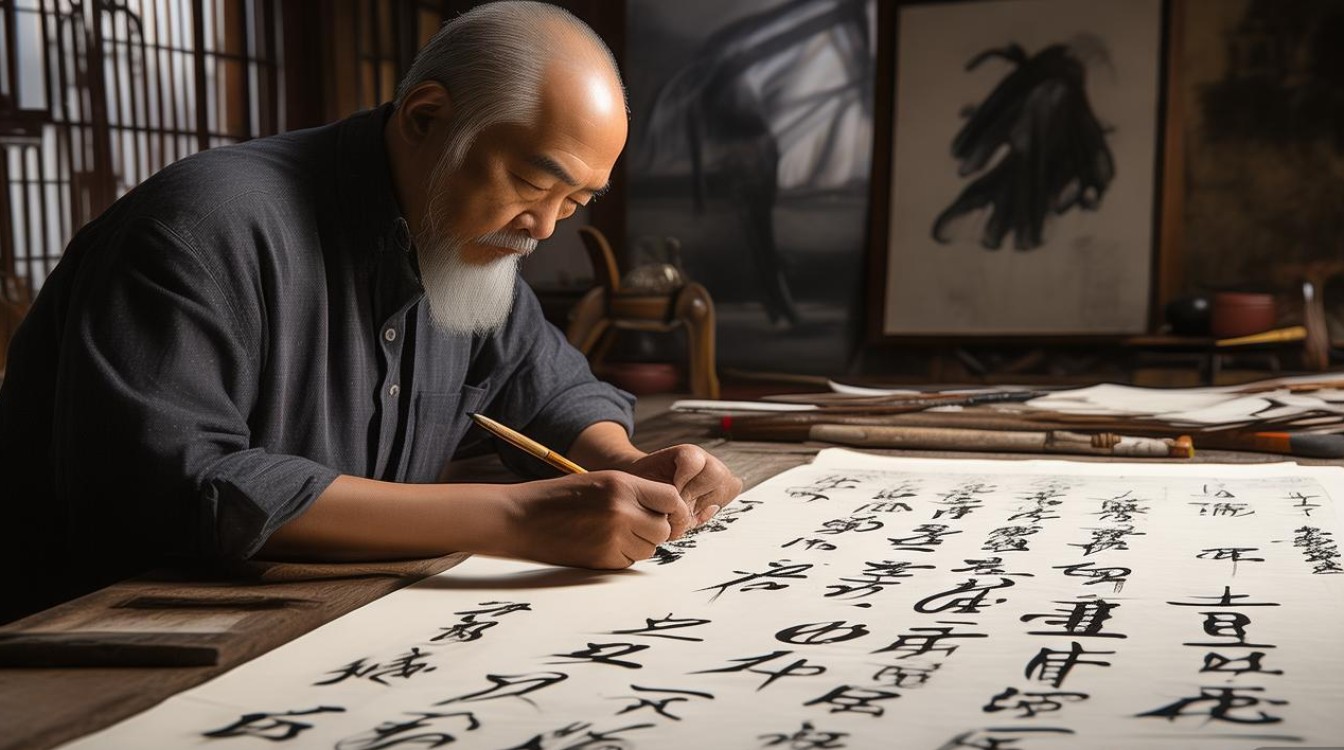

在艺术理念上,大耕始终坚持“内外兼修”,他强调“外师造化,中得心源”,认为书画不仅是技法的展现,更是艺术家生命体验与精神世界的投射,其书法作品取法碑帖融合,行草中见章草的古拙,点画之间兼具力度与韵律,常为自题画作增色,他常说:“作画如做人,需有‘静气’——静心观察、静气运笔、静神构思。”这种对“静”的追求,使他的作品在浮躁的当代艺坛中独树一帜,呈现出一种超然物外的平和与深邃。

大耕的艺术成就不仅体现在创作上,更体现在他对传统文化的传承与推广,他创办“耕墨书画工作室”,免费收授青年学子,主张“先立品格,后谈技艺”;多次参与“书画进校园”“非遗保护”等公益活动,将传统书画带入大众视野,其作品被中国美术馆、浙江博物馆、美国大都会艺术博物馆等机构收藏,并先后在北京、上海、杭州及巴黎、东京等地举办个人展览,被誉为“连接传统与当代的书画使者”。

以下是不同时期大耕创作风格的对比:

| 时期 | 主题侧重 | 技法特点 | 代表作品 |

|---|---|---|---|

| 传统积淀期 | 古典山水、花鸟 | 笔法严谨,墨色清润,师法古人 | 《富春山居图临本》 |

| 风格探索期 | 现代都市意象 | 融入构成意识,强调视觉张力 | 《都市烟云》 |

| 成熟升华期 | 江南日常景物 | 笔墨凝练,意象空灵,意境深远 | 《荷塘清韵》《老屋新竹》 |

相关问答FAQs:

问:大耕的书画作品中最具辨识度的艺术元素是什么?

答:大耕作品中最具辨识度的元素是“墨韵的节奏感”与“意象的留白艺术”,他善于通过墨色的浓淡干湿变化(如“浓破淡”“淡破浓”)营造层次,用看似随性的线条控制画面节奏,形成“密不透风、疏可走马”的对比,他深受道家“虚实相生”思想影响,常以大面积留白表现云雾、水面或虚空,引导观者想象力参与创作,使画面“无画处皆成妙境”,这种“以简驭繁”的手法成为其标志性风格。

问:作为初学者,如何从大耕的艺术理念中汲取学习经验?

答:初学者可从两方面借鉴:一是“写生与临摹结合”,大耕强调“师造化”的重要性,建议在临摹传统经典的同时,坚持对景写生,培养对自然物象的观察力,避免“为临摹而临摹”;二是“先养心后练技”,他注重艺术家心性的涵养,建议多读书、品茶、体验生活,以平和心态运笔,让作品“见人见性情”,正如他所言:“技法可学,但格调需养,心正则笔正,笔正则画正。”