王琢先生是当代中国书法艺术领域极具代表性的书法家之一,其书法作品以深厚的传统功底与鲜明的时代气息相融合,在楷、行、草诸体上均展现出独特的艺术魅力,作为生于上世纪60年代的书法家,王琢自幼浸润于传统文化,弱冠之年便系统研习历代碑帖,先后师从沈鹏、欧阳中石等书法大家,博采众长而自成面目,他的书法不仅承载着中国书法的文脉精神,更在当代语境下探索出一条“守正创新”的创作路径,成为连接传统与现当代书法艺术的重要纽带。

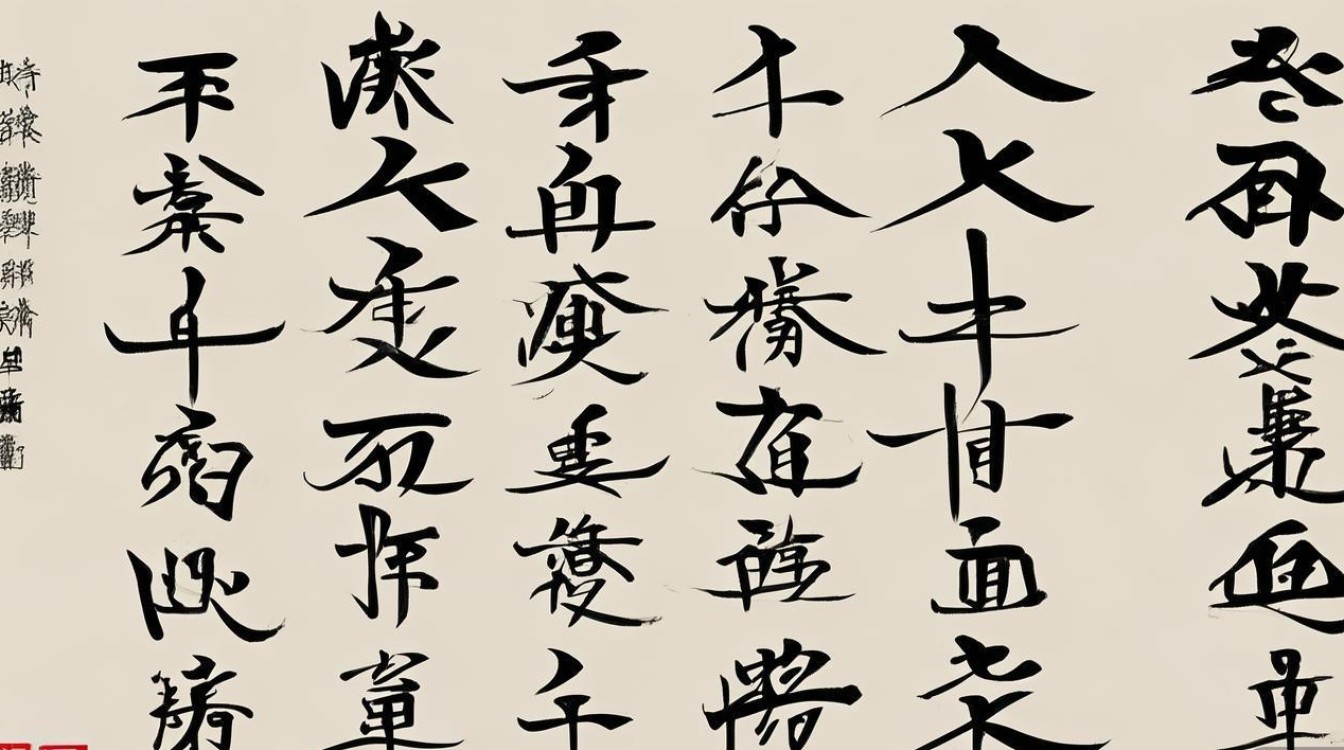

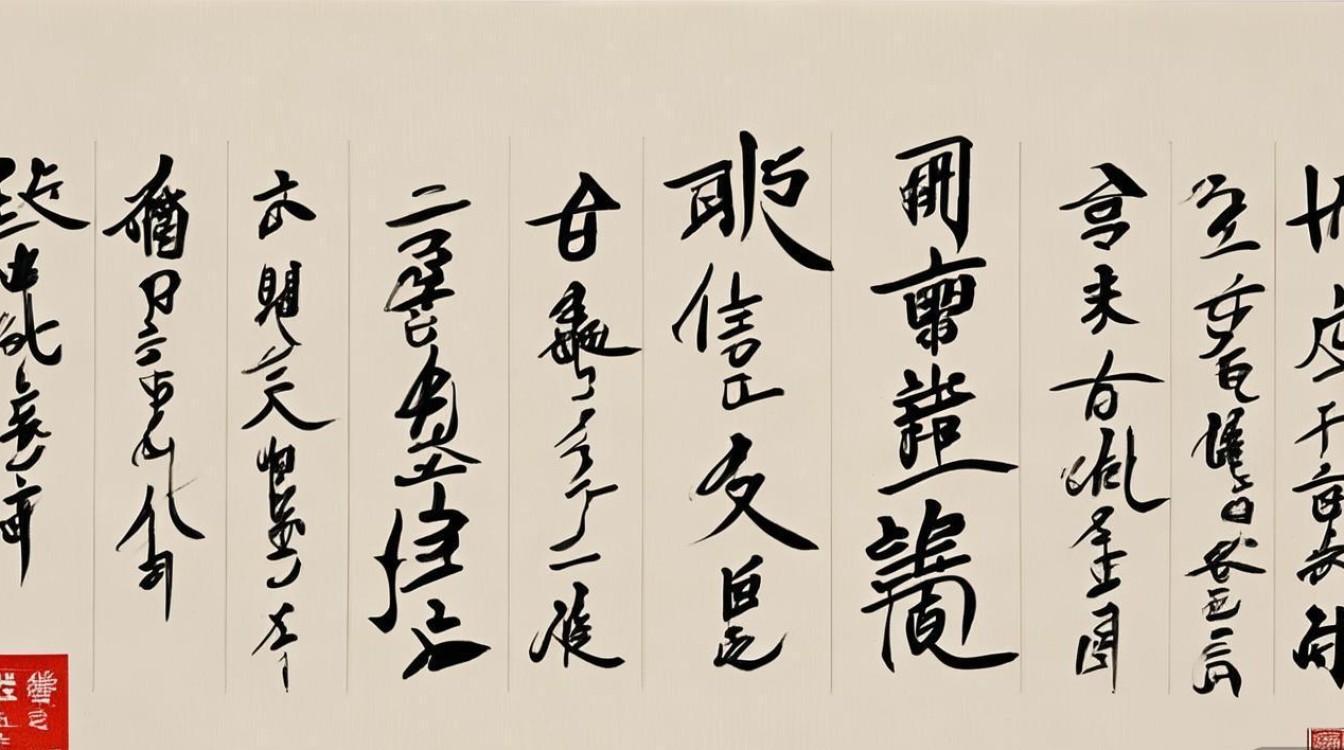

在书法风格上,王琢的作品呈现出“雄浑中见灵秀,古朴中藏新意”的总体特征,其楷书取法欧阳询的险峻劲挺与颜真卿的浑厚博大,结字端庄而不失灵动,笔画刚劲中含温润,如《九成宫醴泉铭》的精密结构被他转化为更具书写性的“行楷意趣”,既保留了楷书的法度,又注入了行书的流畅气韵,行书则深得王羲之《兰亭序》的萧散自然与米芾《蜀素帖》的跌宕多姿,用笔提按分明,线条富有弹性,章法上讲究“疏可走马,密不透风”,通过字间大小、墨色浓淡的变化营造出节奏感,草书方面,他融合张旭的狂放与怀素的圆转,点画如飞瀑流泉,连绵中见顿挫,既不失草书的抒情性,又保持了清晰的法度脉络,避免了“狂怪失度”的流弊,为更直观呈现其各书体特点,可参考下表:

| 书体 | 风格特点 | 代表作品 | 取法渊源 |

|---|---|---|---|

| 楷书 | 端庄雄浑,笔画刚劲中含温润,结字精密而有书写性 | 《心经楷书册》《朱子家训》 | 欧阳询《九成宫》、颜真卿《多宝塔碑》 |

| 行书 | 疏密有致,用笔提按灵动,线条富有弹性,气韵连贯 | 《兰亭序临习记》《苏轼词行书卷》 | 王羲之《兰亭序》、米芾《蜀素帖》 |

| 草书 | 连绵跌宕,点画如飞瀑流泉,狂放中守法度 | 《古诗四帖》《自作草书诗卷》 | 张旭《肚痛帖》、怀素《自叙帖》 |

王琢的艺术理念始终围绕“师古不泥古,创新不离宗”展开,他认为,书法传统并非僵化的教条,而是流动的精神血脉,必须在深入理解传统精髓的基础上进行创造性转化,在创作中,他特别注重“笔墨当随时代”,将现代审美意识融入古典形式,例如在楷书中适当拉长笔画、调整疏密关系,使其更符合当代人的视觉习惯;在行草书中借鉴现代绘画的构图理念,增强作品的空间层次感,他强调“字外功”的重要性,主张书法家需兼具诗文、绘画、哲学等多方面素养,其作品中常自作诗文,内容多关乎人生感悟与自然之思,使书法的“形”与“文”的“意”达到高度统一。

作为书法教育家,王琢长期任教于中国美术学院,培养了大批书法人才,他提出“技进乎道”的教学理念,要求学生先夯实基本功,再追求个性表达,反对“速成”与“炫技”,其著作《书法临习与创作》《王琢书法集》等系统梳理了书法学习的方法论,成为初学者的入门指南,他还积极参与书法公益活动,走进校园、社区普及书法知识,为推动书法艺术的当代传承与发展作出了重要贡献。

相关问答FAQs:

问:王琢先生在书法学习中如何平衡传统与创新的关系?

答:王琢先生认为,传统是创新的根基,创新是传统的延伸,他主张“先与古人合,再与古人离”,即通过大量临摹碑帖深入理解传统技法规律,掌握笔墨语言的“共性”;在此基础上,结合个人生活体验与时代审美,在章法、墨法、结字等方面进行个性化探索,形成“个性”表达,他强调创新不是对传统的颠覆,而是在传统框架内的“激活”,例如保留楷书的法度,却通过行笔节奏的变化赋予其现代感,使传统技法在当代语境下焕发新生。

问:初学者临习王琢书法应从哪些方面入手?

答:初学者临习王琢书法,建议分三步走:从楷书入手,重点临习其《心经楷书册》,感受其用笔的“刚劲中含温润”与结字的“端庄灵动”,掌握基本笔画与间架结构;过渡到行书,选择《兰亭序临习记》为范本,体会其线条的弹性与章法的疏密变化,学习“行楷互渗”的技巧;尝试草书,从《古诗四帖》的局部临摹开始,理解草书的连绵法则与情感表达,需结合其著作《书法临习与创作》中的理论指导,注重“读帖”与“临帖”结合,先观察作品的笔势、气韵,再动手实践,避免机械描摹。