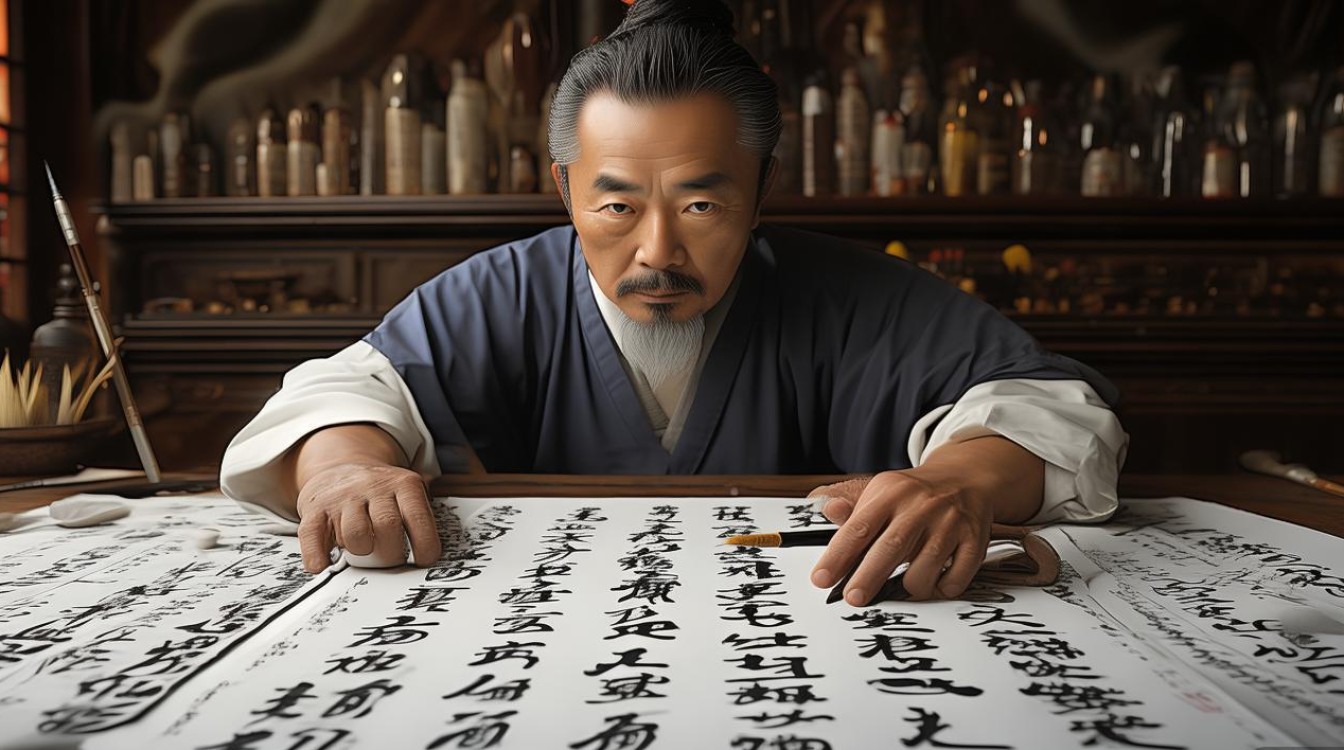

修忠,当代中国书画艺术领域颇具影响力的艺术家,以其深厚的传统功底与鲜明的时代气息,在书法与绘画两个维度均展现出独特的艺术风貌,他1953年生于河南开封,自幼浸润于中原文化沃土,少年时师从当地名家习书作画,青年时期考入中央美术学院国画系,系统研习传统笔墨与现代造型,后又问道于李可染、陆俨少等大师,逐渐形成“以书入画、以画养书”的艺术路径,其艺术创作既坚守文人画的笔墨精神,又融入当代审美意识,作品多次入选全国美展、全国书法展,并被故宫博物院、中国美术馆等机构收藏,同时担任中国美术家协会会员、中国书法家协会理事、河南书画院名誉院长等职,在艺术创作、理论研究及人才培养等方面均有建树。

在艺术风格上,修忠的书法与绘画呈现出“同源异流、相得益彰”的特质,其书法以碑为骨,以帖为韵,上溯汉隶的朴厚雄浑,下取魏晋的潇洒灵动,兼及宋意的率真自然,尤擅行草与隶书,行草作品笔势连绵,如行云流水,结字欹正相生,既有“二王”的雅逸,又具黄庭坚的开张;隶书则融入篆书笔意,笔画浑厚而不失灵动,结体端庄而富有变化,展现出“金石气”与“书卷气”的融合,绘画方面,他主攻山水,兼及花鸟,山水画多取材于中原山川与江南烟雨,注重“外师造化,中得心源”,构图上追求“高远、深远、平远”的结合,笔墨上则以“写”为核心,用笔苍劲老辣,用墨浓淡相宜,色墨交融间营造出苍茫与灵动的意境,花鸟画则承袭文人画传统,以简练的笔墨写物象之神,如《墨竹图》《兰草图》等,寥寥数笔便将竹之清劲、兰之幽雅表现得淋漓尽致,体现出“笔墨当随时代”的探索精神。

修忠的艺术成就不仅体现在创作上,更在于其对传统艺术的传承与创新,他提出“书画同源,笔墨当随时代”的理念,强调书法与绘画在笔墨语言上的内在关联,认为“书为画之骨,画为书之韵”,在创作中注重以书法的笔法入画,以绘画的意境入书,使二者相互滋养,他深入研究传统书画理论,著有《书画同源修忠谈》《笔墨问道》等专著,系统梳理传统书画的发展脉络,并结合自身实践提出“笔墨的时代性”观点,主张在继承传统的基础上融入当代生活感受与审美趣味,使古老的艺术形式焕发新的生命力,在教学方面,他倡导“因材施教、循循善诱”,培养了一批青年书画人才,其学生中有多人已成为书画界的中坚力量。

代表作品方面,修忠的《溪山清远图》是其山水画的代表作之一,该画以中原山川为蓝本,采用高远构图,主峰巍峨,云雾缭绕,近景溪流潺潺,草木葱茏,笔墨上以披麻皴表现山石的肌理,以墨色的浓淡干湿营造空间层次,既保留了传统山水的意境,又融入了现代人对自然的感悟,书法作品《行书千字文》则展现了他行草书的深厚功底,全篇气韵贯通,笔势连绵,结字疏密有致,既有“二王”的温润,又具个人的雄健,被誉为“当代行草书的佳作”。《荷塘清趣》《秋山问道》等作品也广受好评,分别体现了他在花鸟画与山水画上的不同探索。

以下为修忠艺术风格与代表作品的简要梳理:

| 类别 | 具体特点 | 代表作品 |

|---|---|---|

| 书法 | 行草:笔势连绵,结字欹正,融“二王”雅逸与黄庭坚开张;隶书:融篆意,笔画浑厚,金石气与书卷气兼具 | 《行书千字文》《隶书赤壁赋》 |

| 山水画 | 构图高远深远平远结合,笔墨苍润相济,以书入画,营造苍茫灵动意境 | 《溪山清远图》《秋山问道》 |

| 花鸟画 | 笔墨简练,以写为主,写物象之神,体现文人画清雅逸趣 | 《墨竹图》《荷塘清趣》 |

修忠的艺术实践,不仅是对传统书画的坚守与传承,更是对当代艺术发展的积极回应,他以笔墨为媒介,连接传统与现代,将个人情感与时代精神融入创作,使作品既有深厚的文化底蕴,又具有鲜明的时代特征,为中国书画艺术的创新发展做出了有益探索。

FAQs

Q1:修忠在书画创作中如何处理传统与创新的关系?

A1:修忠主张“笔墨当随时代”,认为传统是创新的根基,创新是传统的延续,他在创作中一方面深入研究传统书画的笔墨语言与审美精神,如临摹碑帖、写生山川,夯实传统功底;他注重融入当代生活感受与审美趣味,在构图、色彩、意境上进行探索,例如在山水画中融入现代构成意识,在书法中尝试新的章法布局,使传统笔墨焕发新的时代活力,实现“守正创新”的艺术追求。

Q2:修忠的艺术对后辈书画家有哪些启示?

A2:修忠的艺术对后辈书画家的启示主要体现在三个方面:一是强调“书画同源”,注重书法与绘画的内在关联,以书法笔法提升绘画的笔墨表现力;二是倡导“外师造化,中得心源”,主张深入生活、写生自然,避免脱离实际的“程式化”创作;三是坚持“人品与画品统一”,认为艺术家需修身养性,以深厚的文化素养和人文情怀支撑创作,其“德艺双馨”的艺术理念为后辈树立了榜样。