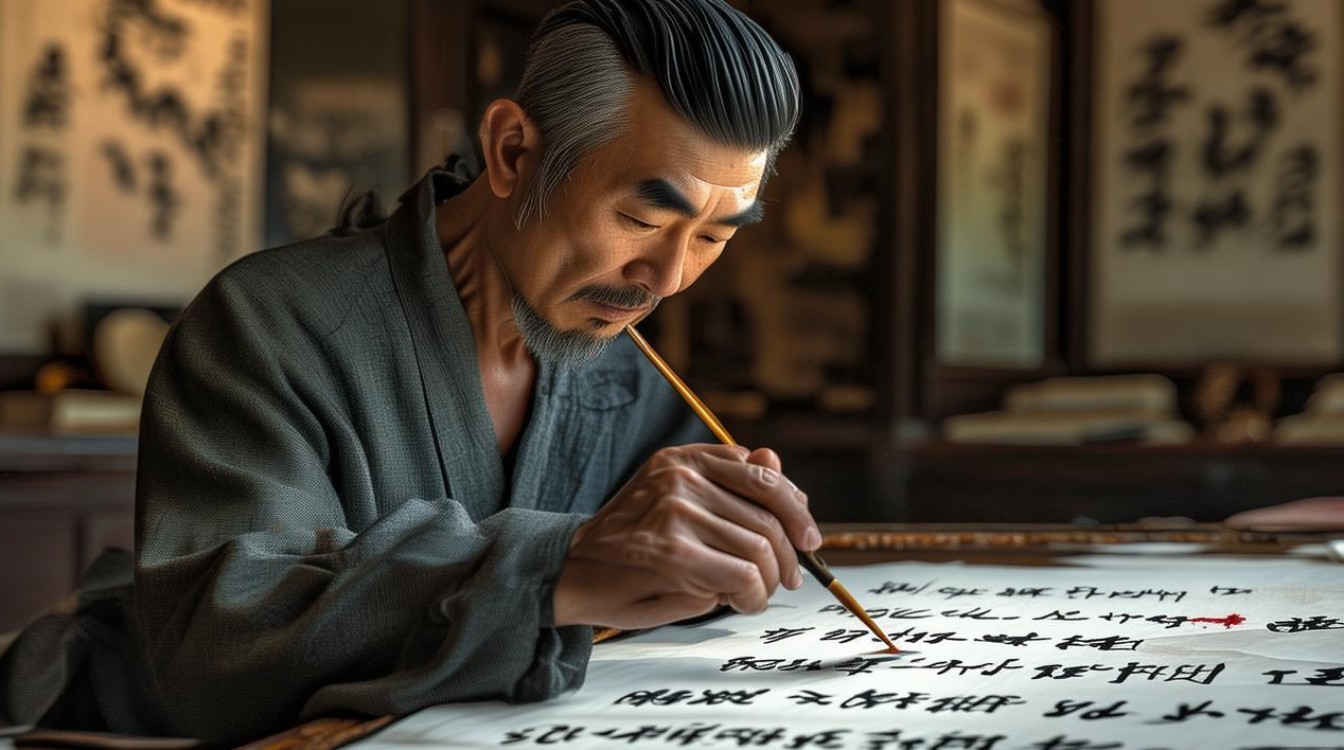

书画家连英,1965年生于江苏苏州,自幼浸润于吴门书画的氤氲之气,幼时随祖父临池学书,弱冠之年师从著名山水画家亚明先生,深得传统文人画的笔墨精髓,她以书入画、以画养书,四十年笔耕不辍,在书法与绘画的双轨上探索出独具一格的艺术风貌,成为当代江南书画界承前启后的重要代表人物。

连英的艺术成长之路,始终扎根于传统的沃土,书法方面,她早年遍临秦汉碑刻,尤精于《张迁碑》《曹全碑》的朴厚雄健,后深研王羲之《兰亭序》、怀素《自叙帖》的行草笔意,形成了“碑帖互融”的独特书风,其书法作品笔画方圆兼备,既见汉隶的苍劲古拙,又有行草的流畅飞动,结字奇正相生,于端庄中见灵动,于含蓄中显风骨,绘画则以山水为宗,上追宋元诸家,下明清四僧,笔墨上承董其昌的“南北宗论”,兼取黄宾虹的“五笔七墨”,将吴门画派的温润雅致与金陵画派的苍茫浑厚融为一体,她的山水画多取材江南烟雨与巴山蜀水,既有“小桥流水人家”的诗意栖居,也有“重岩叠嶂,隐天蔽日”的雄奇气象,在虚实相生间营造出“天人合一”的意境。

为更清晰地展现连英的艺术特色,以下从书法与绘画两个维度对其风格进行梳理:

| 艺术类别 | 风格特点 | 代表技法 | 代表作品 |

|---|---|---|---|

| 书法 | 碑帖互融,方圆兼备;结字奇正相生,端庄灵动;用墨浓淡相宜,枯湿互补 | “屋漏痕”笔法融入隶书波磔,行草中融入章草的使转,线条如“锥画沙”“印印泥” | 《心经行书卷》《张继·枫桥夜泊隶书轴》 |

| 绘画(山水) | 南北宗融合,意境深远;设色淡雅不失厚重,水墨氤氲兼具骨力;布局疏密有致,开合有度 | “积墨法”层层叠加表现山峦层次,“破墨法”浓淡互破表现云雾流动,“点苔法”聚散相宜体现草木生机 | 《江南烟雨图》《秋山问道图》《蜀江晓泊》 |

在连英的艺术实践中,“书画同源”不仅是理念,更是贯穿创作始终的实践准则,她认为“书为画之骨,画为书之韵”,书法的线条质感为绘画注入骨力,绘画的意境营造又赋予书法以画面感,例如其《江南烟雨图》,以行草的飞动笔法勾勒山石轮廓,侧锋皴擦表现石肌纹理,中锋点苔如坠石落纸,而题款则以隶书的拙厚笔意书写,与画面的水墨晕染形成刚柔对比,使书法与绘画相得益彰,这种“以书入画”的探索,打破了书画的界限,使作品既有书法的笔墨张力,又有绘画的意境之美。

连英的艺术成就不仅体现在笔墨技巧上,更在于她对时代精神的深刻把握,在传统文人画“师古人”的基础上,她始终坚持“师造化”,遍游名山大川,从自然中汲取灵感,她的《蜀江晓泊》系列,便是沿江写生所得,摒弃了传统山水的程式化构图,以现代视角捕捉晨雾中的江岸轮廓,用简淡的笔墨表现“野渡无人舟自横”的静谧意境,既保留了传统山水的诗性气质,又融入了当代人对自然的审美关照,这种“笔墨当随时代”的创新,使她的作品既有传统的厚度,又有时代的鲜活感。

作为艺术教育家,连英始终秉持“传承有道”的理念,长期在高校书画专业任教,并创办“连英书画工作室”,培养了一批青年书画人才,她主张“先与古人合,再与古人离”,强调学生在临摹传统的基础上,要培养独立的审美判断和创作个性,其学生中,有的在国家级书画展览中获奖,有的成为地方书画界的骨干,形成了以“传承经典、开拓创新”为特色的“连英艺术流派”。

连英的艺术人生,是传统与现代的对话,是笔墨与心灵的交融,她的作品,如一杯清茶,初品温润,再品醇厚,细品则余味悠长,正如她在《书画论稿》中所言:“笔墨者,心迹也,唯有以心观物,以笔墨写心,方能使作品有灵魂、有温度。”她的作品被故宫博物院、中国美术馆、江苏省美术馆等机构收藏,并多次在国内外举办个人展览,成为连接传统与现代、东方与西方的文化桥梁。

相关问答FAQs

Q1:连英的书画作品如何体现“吴门画派”与“金陵画派”的融合?

A1:连英虽生于苏州,艺术根基深植吴门画派,但她早年曾随金陵画派代表亚明先生学画,深受其“笔墨当随时代”理念影响,在绘画中,她既吸收吴门画派温润雅致的设色和细腻的意境营造(如《江南烟雨图》中的小桥流水、烟雨朦胧),又融入金陵画派苍茫浑厚的笔墨和雄奇的气象(如《秋山问道图》中的层峦叠嶂、飞瀑流泉),书法上,吴门书派秀逸的风格与金陵书派朴拙的笔意在她的作品中相互渗透,形成了“刚柔并济、南北交融”的独特风貌。

Q2:初学者学习书画,可以从连英的作品中借鉴哪些经验?

A2:初学者可从连英的创作中借鉴三点:一是“先专后博”的学习路径,她早年专注一家(如先攻隶书或宋元山水),打牢基础后再广涉其他书体或画派;二是“外师造化,中得心源”的创作方法,强调写生的重要性,建议初学者多观察自然,将传统笔墨与生活感受结合;三是“书画同源”的实践理念,可通过练习书法提升线条控制力,再以书法笔法入画,增强画面的骨力和韵味,她主张“日课不辍”,每日坚持临摹与创作,这种持之以恒的态度也值得初学者学习。