许建明书法作为当代书坛的重要实践者,其艺术风貌根植于传统沃土,又融合时代审美,形成了兼具金石气与书卷意的独特风格,他以“守正创新”为创作理念,在楷、行、草诸体上均有深厚造诣,尤以行草见长,作品既承晋唐法度,又显个人性情,被誉为“有温度的传统笔墨”。

艺术风格的形成:碑帖融合的笔墨探索

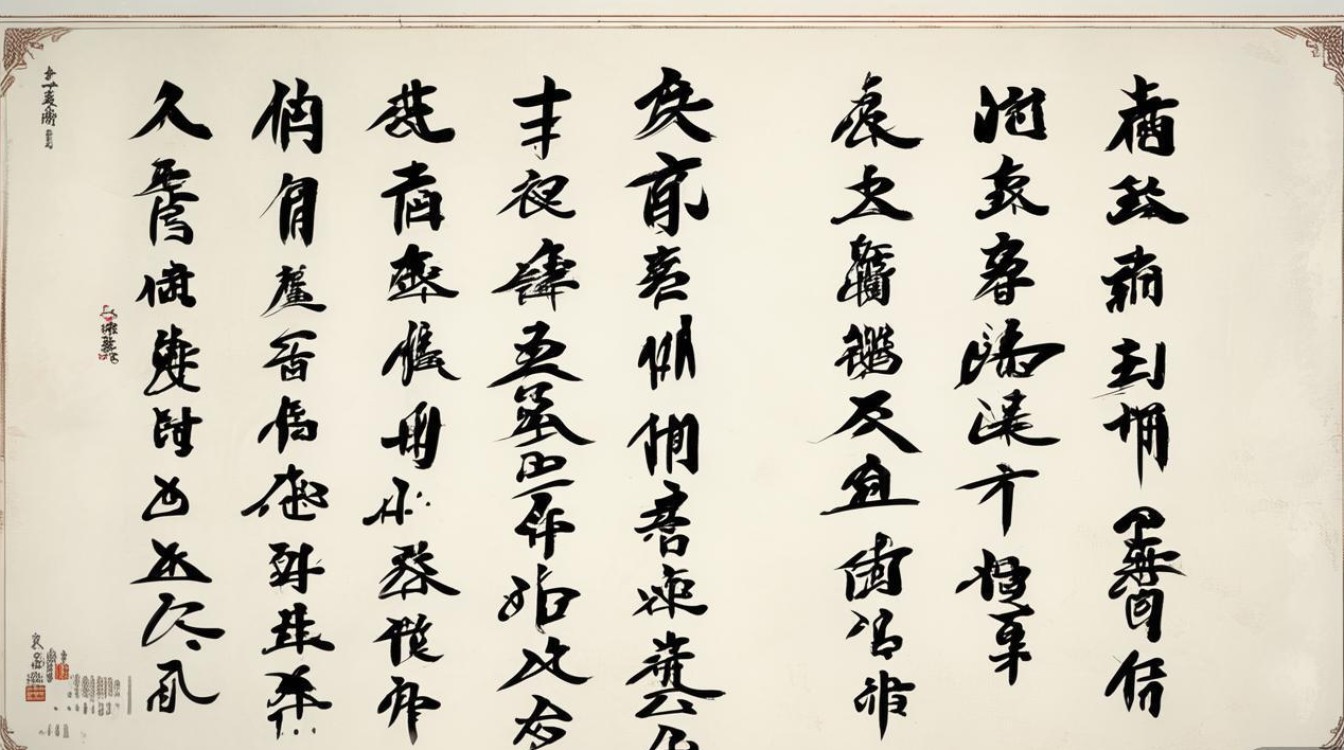

许建明的书法之路始于家学熏陶,幼年临摹《玄秘塔碑》《九成宫醴泉铭》等唐楷打下坚实笔法基础,后深入研习《兰亭序》《祭侄文稿》等晋唐行草,得“二王”飘逸与颜真卿悲壮之神韵,青年时期,他遍访碑林,对《张迁碑》《石门颂》等汉隶、《龙门二十品》等魏碑进行系统临摹,逐渐形成“以碑为骨、以帖为韵”的创作思路,其作品笔画方圆兼备,既有碑刻的雄浑厚重,又有帖学的灵动流畅,如行书作品中,横画常以隶书“蚕头燕尾”起笔,转折处则融入魏碑的斩钉截铁,而牵丝引带又保留王羲之“一搦书”的婉转,形成“刚柔相济、动静相宜”的视觉效果。

在章法布局上,许建明打破传统行草的“纵有行、横有列”模式,借鉴现代构成意识,通过字形大小、墨色浓淡、疏密变化的错落呼应,营造出“密不透风、疏可走马”的节奏感,如草书作品《醉翁亭记》,通篇气势贯通,单个字或取左低右高之态,或作欹侧欹正之变,行与行之间形成“形断意连”的视觉流线,既保留了草书的抒情性,又强化了整体画面的张力。

技法特点:以“笔法”为核心的多元实践

许建明书法的技法体系以“笔法”为根基,延伸至墨法、章法等多维度探索,形成了一套严谨而富有表现力的语言系统。

(一)笔法:中锋为骨,侧锋为辅

他强调“笔笔有来历,字字有出处”,主张中锋用笔为“骨”,侧锋取势为“韵”,如楷书《千字文》,中锋行笔使笔画如“锥画沙”般浑厚,转折处提按分明,兼具欧体的险劲与颜体的宽博;而行书作品中,则常以侧锋取势,如“之”“乎”等虚笔,侧锋切入形成“屋漏痕”般的自然质感,增强字的灵动性,他还善用“飞白”技法,在笔画转折处留出枯笔,既显速度感,又添金石味,如行书《赤壁赋》中“江上清风”四字,“江”字三点水以飞白处理,似断还连,与后部连贯的笔画形成对比。

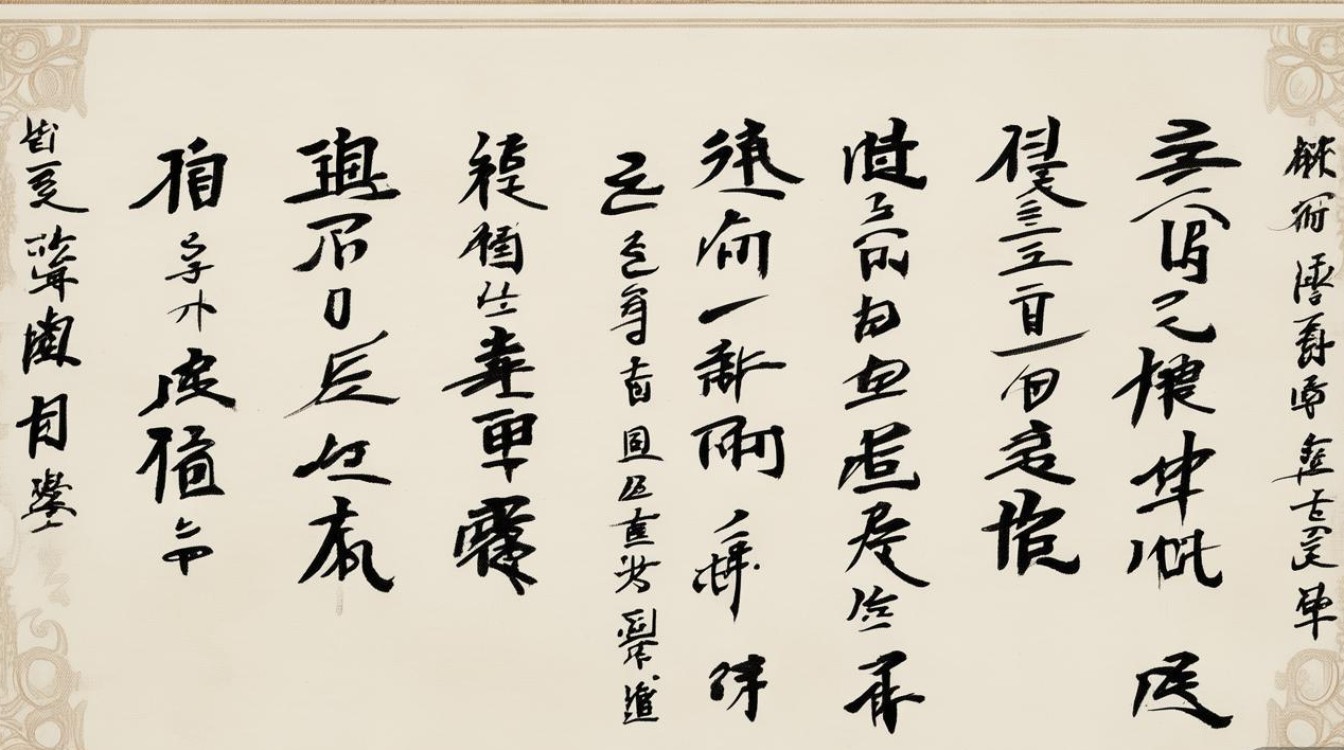

(二)墨法:浓淡相宜,枯润互生

许建明对墨法的运用堪称“五色纷呈”,他根据作品内容调整墨色,书写抒情诗文时,以浓墨为主,辅以淡墨过渡,如《兰亭集序》临摹,前段墨色温润,中段渐浓,后段略枯,模拟“书圣”书写时的情感起伏;而创作大字作品时,则大胆使用“涨墨”技法,如草书《将进酒》,部分笔画因墨汁渗透而模糊边界,形成“混沌中见分明”的视觉效果,强化了狂放不羁的艺术感染力。

(三)章法:虚实相生,气韵贯通

在章法上,他提出“计白当黑,以虚促实”的理念,通过字形大小的对比(如大字醒目、小字补白)、行距疏密的变化(疏处可容马、密处不透风),形成视觉上的节奏感,如行书《滕王阁序》,首行“豫章故郡,洪都新府”字形较小,行距疏朗,营造平静开篇;至“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色”时,字形放大,行距收紧,形成情感高潮;末段“阁中帝子今何在?槛外长江空自流”又回归疏朗,余韵悠长,这种“张弛有度”的章法,使作品既有传统书法的“气韵生动”,又具现代审美的“形式美感”。

文化内涵:书法与人格的相互映照

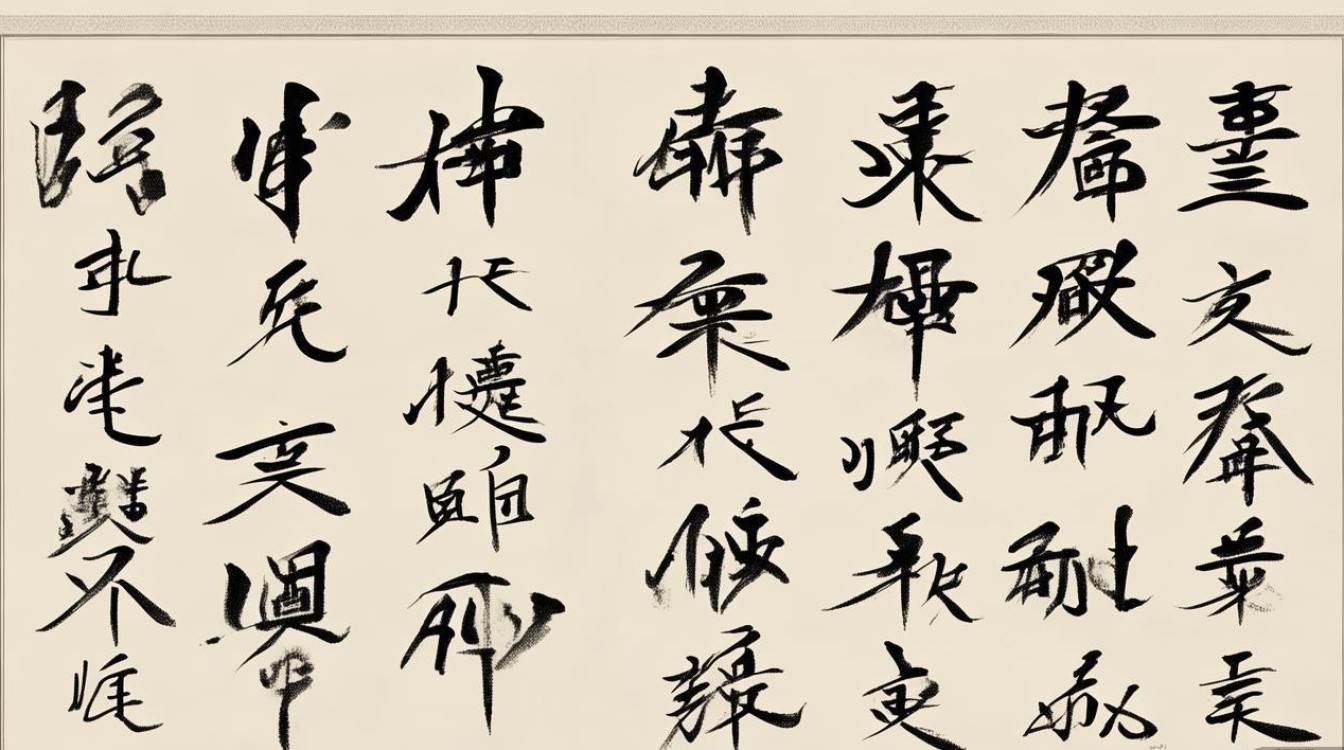

许建明认为“书为心画”,书法不仅是笔墨技巧的展现,更是人格修养与精神境界的流露,他的作品中常融入儒家“中庸之道”与道家“自然无为”的哲学思想,如楷书作品《论语选句》,结字端庄平稳,笔画不激不厉,体现儒家“温良恭俭让”的处世态度;而行草作品《道德经》选段,则通过笔画的连绵与字形的变化,传达道家“道法自然”的生命意识。

他还注重书法与文学、绘画的跨界融合,为古诗创作时,常结合诗意调整笔法,如书写王维“大漠孤烟直,长河落日圆”时,以直线为主的笔画表现“大漠孤烟”的挺拔,以弧形笔画模拟“长河落日”的圆融;为画作题款时,则根据画面的构图风格,选择行楷或篆书,使书法与绘画形成“诗书画印”的统一整体,这种“以书载道、以文化人”的创作理念,使他的作品超越了单纯的技法展示,成为传递文化精神的重要载体。

社会影响:传承与推广的双向实践

作为书法教育者与社会活动家,许建明始终致力于书法的传承与普及,他现任某高校书法系教授,主讲“楷书技法”“行草创作”等课程,提出“技道双修”的教学理念,强调“先临帖,再创作;先学法,再养气”,其教学方法注重理论与实践结合,通过“临摹—分析—创作”的三步法,引导学生从传统中汲取养分,同时鼓励融入个人体验,避免“千人一面”的书写风格。

在社会推广方面,他发起“书法进校园”“公益书法讲堂”等活动,深入中小学、社区普及书法知识;主编《当代书法创作教程》《经典碑帖临摹指南》等教材,为书法教育提供系统化范本;他还通过举办个人书法展、参与国际文化交流展(如中日书法交流展、中新书法艺术联展等),推动中国书法走向世界,其作品被多家美术馆、博物馆收藏,如《行书苏轼词卷》被中国国家博物馆收藏,《草书滕王阁序》被故宫博物院收藏,成为当代书法艺术的经典之作。

在传统与现代之间架起桥梁

许建明书法以“守正”为根基,以“创新”为动力,在碑帖融合中探索笔墨语言的无限可能,他的作品既是对传统书法的致敬,也是对时代审美的回应——既有晋唐风韵的典雅,又有现代构成的张力;既有技法的严谨,又有情感的奔放,在书法逐渐式微的当下,他以“传承者”与“创新者”的双重身份,为这门古老艺术注入了新的生命力,其创作理念与实践,为当代书法发展提供了宝贵的借鉴。

相关问答FAQs

许建明书法的“碑帖融合”具体体现在哪些方面?

解答:许建明的“碑帖融合”主要体现在笔法、结字、墨法三个层面,笔法上,他以碑刻的方笔、折笔为“骨”,如《张迁碑》的厚重笔画,结合帖学的圆笔、转笔,如《兰亭序》的灵动牵丝,形成方圆兼备的特点;结字上,保留碑刻的“斜画紧结”与“拙朴姿态”,如魏碑的欹侧变化,同时融入帖学的“平画宽结”与“流畅姿态”,如行书的连贯自然;墨法上,既用碑刻的“浓墨重彩”显金石气,也用帖学的“淡墨枯笔”添书卷意,如行草作品中浓淡交替、枯润互生,强化了作品的层次感与节奏感。

许建明在书法教学中如何平衡“传统”与“创新”?

解答:许建明在教学中强调“先继承,后创新”的递进关系,传统方面,要求学生从楷书入手,系统临摹《颜勤礼碑》《九成宫醴泉铭》等基础碑帖,掌握笔法、结构的基本规律,同时通过“读帖”分析历代名家的风格特点,培养传统审美;创新方面,鼓励学生在扎实传统基础上,结合个人生活体验与时代审美进行创作,如引导学生尝试不同书体的融合(如楷书笔法融入行书)、章法的现代构成(如疏密对比、墨色变化),但强调创新必须以“不违背书法核心精神”为前提,避免“为创新而创新”的形式主义。