贵阳硬笔书法作为西南地区书法艺术的重要分支,在多民族文化交融的土壤中形成了独特的艺术风貌,这座被群山环抱的“林城”,不仅以宜人的气候和秀丽的山水闻名,更在硬笔书法的传承与创新中展现出蓬勃的生命力,从街头巷尾的书法爱好者到专业协会的推动者,从校园里的书法课堂到社会各界的展览活动,硬笔书法已融入贵阳市民的文化生活,成为这座城市人文底蕴的生动注脚。

贵阳硬笔书法的发展历程可追溯至20世纪80年代,随着全国“书法热”的兴起,当地一批书法爱好者开始自发组织学习交流,1992年,贵阳市硬笔书法家协会成立,标志着硬笔书法从零散的个体行为走向规范化发展,协会通过举办展览、比赛、培训等活动,培养了大量书法人才,也让硬笔书法逐渐走进校园、社区和企业,进入21世纪后,随着素质教育的推进,贵阳多所中小学将硬笔书法纳入课程体系,从握笔姿势、基本笔画到章法布局,系统培养学生的书写能力,为硬笔书法的传承奠定了坚实基础。

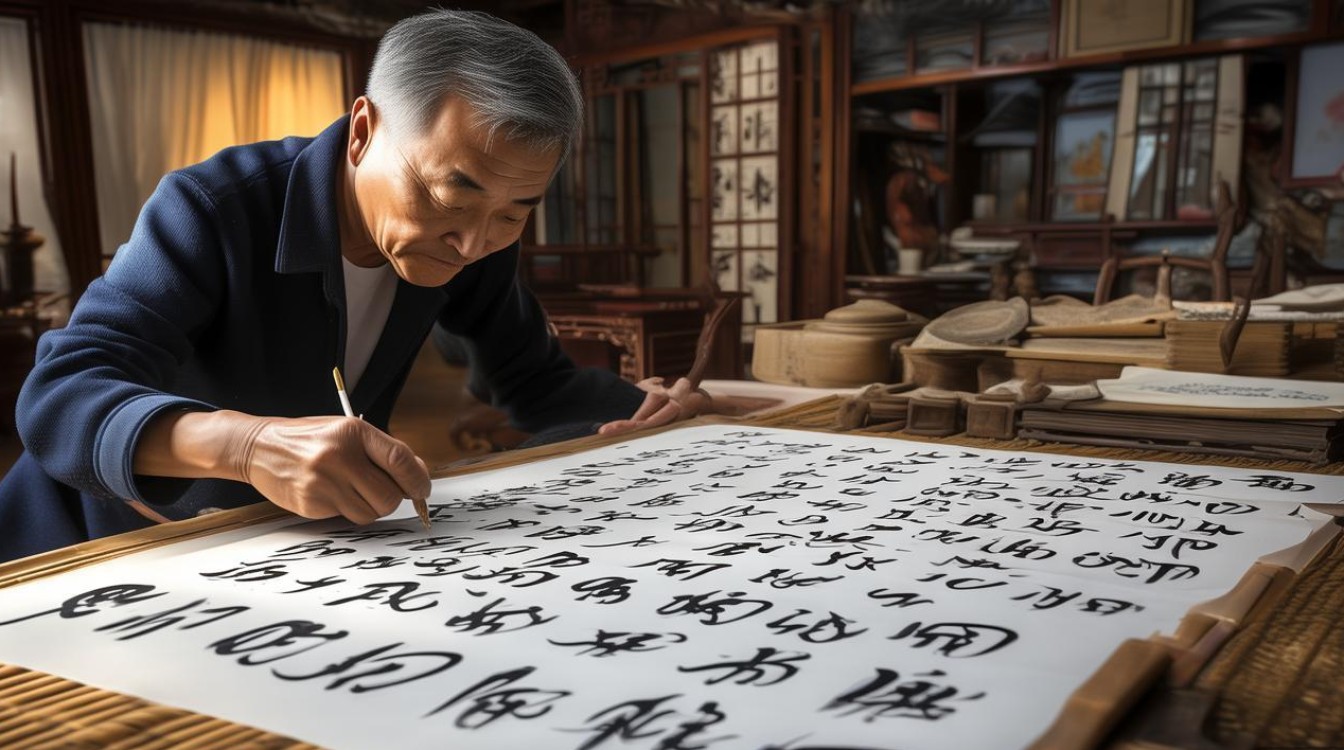

在风格特点上,贵阳硬笔书法既保留了传统书法的法度严谨,又融入了西南地域的质朴气质,受少数民族文化影响,部分作品在结构上打破常规,融入了蜡染、刺绣等民族图案的线条韵律,形成“刚柔并济、灵动自然”的独特风格,本土书法家李明创作的《贵阳赋》,以楷书为骨,行书为韵,笔画间既有欧体的险峻,又有颜体的浑厚,同时巧妙融入苗绣的纹样元素,展现了地域文化与书法艺术的完美融合,贵阳硬笔书法还注重实用性,许多作品结合日常生活场景,如春联、书信、手账等,让书法艺术真正走进寻常百姓家。

为了更直观地展示贵阳硬笔书法的发展脉络,以下是其重要发展阶段及代表性事件:

| 时间阶段 | 标志性事件 | 社会影响 |

|---|---|---|

| 1980-1991年 | 书法爱好者自发成立“筑城硬笔书法小组” | 推动硬笔书法在民间的初步传播 |

| 1992-2000年 | 贵阳市硬笔书法家协会成立,举办首届作品展 | 建立组织化发展平台,吸引专业人才加入 |

| 2001-2010年 | “书法进校园”工程启动,覆盖30余所中小学 | 培养青少年书法兴趣,夯实传承基础 |

| 2011年至今 | 举办“爽爽贵阳”全国硬笔书法大赛,建立书法创作基地 | 提升区域影响力,促进跨地域交流 |

在人才培养方面,贵阳硬笔书法形成了“专业引领+普及教育”的双轨模式,协会定期邀请国内知名书法家开展讲座,如田英章、卢中南等人的贵阳之行,极大地提升了本地创作者的技艺水平;社区文化中心、老年大学等机构开设硬笔书法公益课程,针对不同年龄层设计教学内容,如儿童班侧重趣味书写,成人班侧重实用技能提升,贵阳还涌现出一批青年书法家,他们通过短视频平台、线上课程等方式传播书法知识,让传统艺术焕发新的生机。

文化是城市的灵魂,而硬笔书法正是贵阳文化软实力的重要体现,在甲秀楼、黔灵山等文化地标,常能看到市民现场挥毫泼墨;在“阳明文化周”“避暑季”等活动中,硬笔书法作品展成为吸引游客的特色项目,更重要的是,硬笔书法所倡导的“一笔一画写好字,一生一世做真人”的理念,与贵阳“知行合一、协力争先”的城市精神不谋而合,成为培育和践行社会主义核心价值观的生动载体。

随着文旅融合的深入推进,贵阳硬笔书法正与旅游产业深度融合,当地开发的“书法体验游”线路,让游客在游览山水的同时,亲手书写贵阳诗词、制作书法文创产品;一些民宿、茶馆也开辟了书法角,为市民和游客提供交流平台,这种“文化+旅游”的模式,不仅拓宽了硬笔书法的传播渠道,也为贵阳的文化产业发展注入了新活力。

相关问答FAQs

Q:贵阳学习硬笔书法有哪些推荐途径?

A:贵阳学习硬笔书法的途径多样:可加入贵阳市硬笔书法家协会参与专业培训;社区文化中心、老年大学开设有公益课程;中小学书法课适合青少年学习;线上平台如“贵阳书法云课堂”也提供免费教程,方便随时学习。

Q:贵阳硬笔书法与其他地区相比有何特色?

A:贵阳硬笔书法的特色在于多民族文化融合,作品常融入蜡染、刺绣等民族元素,线条兼具传统法度与灵动韵味;同时注重实用性,结合生活场景创作,形成“质朴自然、雅俗共赏”的地域风格,与江南书法的婉约、北方书法的雄浑形成鲜明对比。