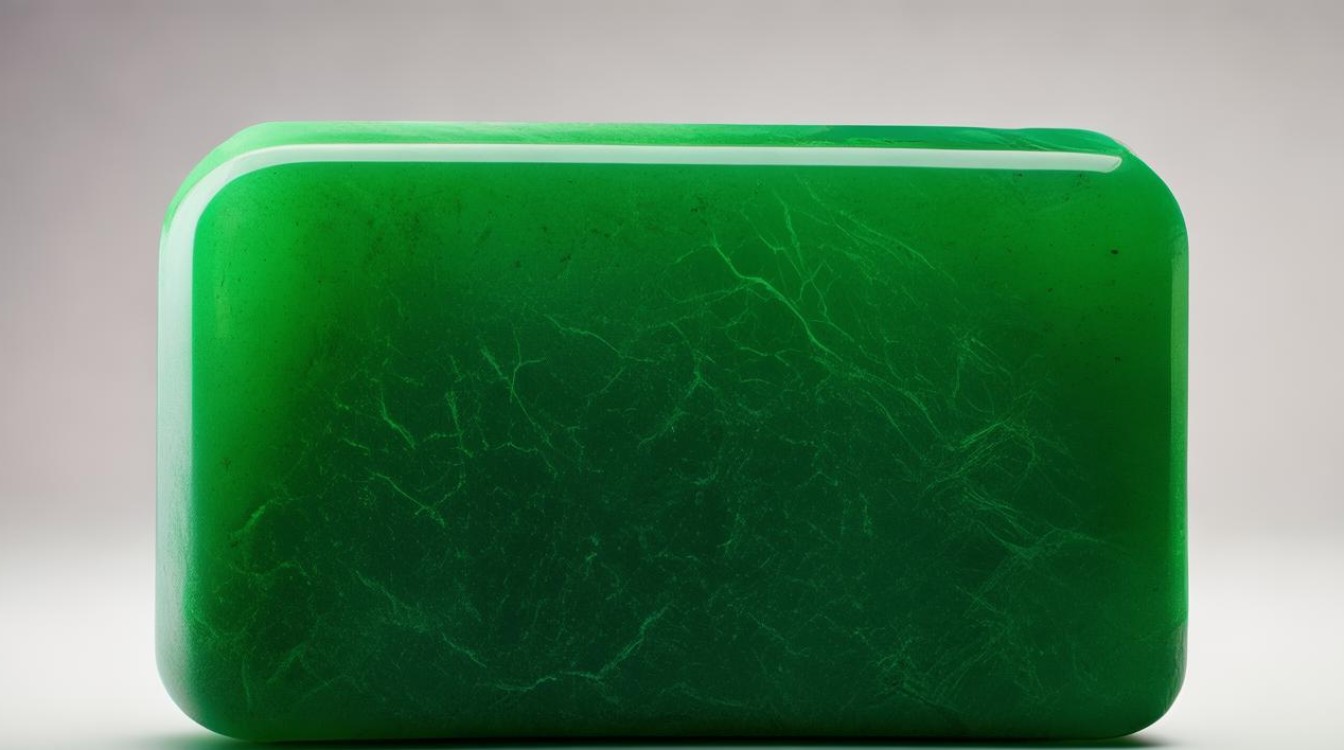

翡翠作为一种珍贵的玉石,其颜色、透明度和质地是决定价值的关键因素,天然翡翠的形成历经数百万年的地质作用,部分翡翠因颜色暗淡、透明度低或含杂色而影响美观,因此加热处理成为常见的优化处理手段,旨在改善其外观,提升市场价值。

翡翠加热处理是指通过控制温度,对翡翠原料或成品进行加热,以改变其颜色或透明度的工艺,其核心目的包括:优化绿色调——部分含铬、铁的翡翠加热后,Fe²⁺向Fe³⁺转化,绿色可能更鲜艳或偏黄;减少杂色——加热可使部分褐色、灰色调褪去,使颜色更纯净;提升透明度——通过改变矿物颗粒间的间隙或微裂隙,减少光散射,使翡翠显得更“水头”足。

加热处理的工艺流程严谨且需精准控制,首先需对翡翠进行预处理,包括清洗表面杂质、干燥水分,避免加热时因水分蒸发导致爆裂,随后根据处理目标选择设备,常用马弗炉(控温精度±5℃)或热压炉(适用于需加压改善透明度的场景),温度是关键参数:若优化绿色,通常在200-400℃区间加热2-4小时,避免超过500℃导致翡翠结构破坏;若提升透明度,可能需500-800℃短时加热,使矿物颗粒边界发生重结晶,加热后需缓慢冷却(炉冷或灰冷),防止急冷产生新裂隙,以下为不同加热目的的工艺参数参考:

| 处理目的 | 温度范围(℃) | 处理时间(h) | 预期效果 |

|---|---|---|---|

| 绿色调优化 | 200-400 | 2-4 | 绿色更鲜艳,偏黄调减少 |

| 杂色褪减 | 300-500 | 1-3 | 褐色、灰色调淡化 |

| 透明度提升 | 500-800 | 5-2 | “水头”增加,更通透 |

加热处理对翡翠的影响具有两面性,正面而言,合理加热可显著提升翡翠的观赏性,使原本价值较低的“砖头料”转化为可用饰品,增加了资源利用率;加热处理属于传统认可的“优化”手段(非“处理”),在行业内被广泛接受,不影响其天然属性,但负面效应也不容忽视:过度加热可能导致翡翠产生新裂隙,降低耐久性;部分加热后的颜色可能因长期暴露于紫外线或高温而褪色(如绿色变暗);加热改变了翡翠的矿物结构,可能影响其长期稳定性。

鉴别加热处理翡翠需结合观察与检测,肉眼观察时,注意颜色是否均匀——天然翡翠颜色常呈渐变或团块状,加热处理后的颜色可能更“死板”,边界清晰;检查内部结构,在放大镜下可见是否有新产生的网状裂隙,或颗粒边界因加热而模糊,专业检测则依赖光谱分析:红外光谱可检测是否因加热导致OH⁻减少(翡翠含水),拉曼光谱能识别矿物相变(如硬玉是否转变为霓石);部分加热翡翠在紫外荧光下可能呈现弱荧光或无荧光,与天然翡翠的差异可作为辅助判断。

总体而言,翡翠加热处理是平衡资源利用与市场需求的技术手段,消费者在购买时应选择权威机构出具证书的翡翠,明确标注“优化处理”信息,以保障自身权益。

FAQs:

问:加热处理过的翡翠会褪色吗?

答:部分会,若加热过程中导致Fe³⁺还原为Fe²⁺,或加热后翡翠暴露于强光、高温环境,可能出现绿色变暗、褪色的情况,在合理工艺下(如温度控制在500℃以下),加热处理翡翠的颜色稳定性较好,长期佩戴影响较小。

问:如何辨别翡翠是否经过加热处理?

答:可通过“一看二测”:一是肉眼观察颜色均匀度和内部裂隙,天然翡翠颜色自然渐变,加热后可能颜色呆板、有新裂隙;二是专业检测,送检至权威机构,通过红外光谱、拉曼光谱分析矿物结构变化,或观察紫外荧光特征,综合判断是否经过加热处理。