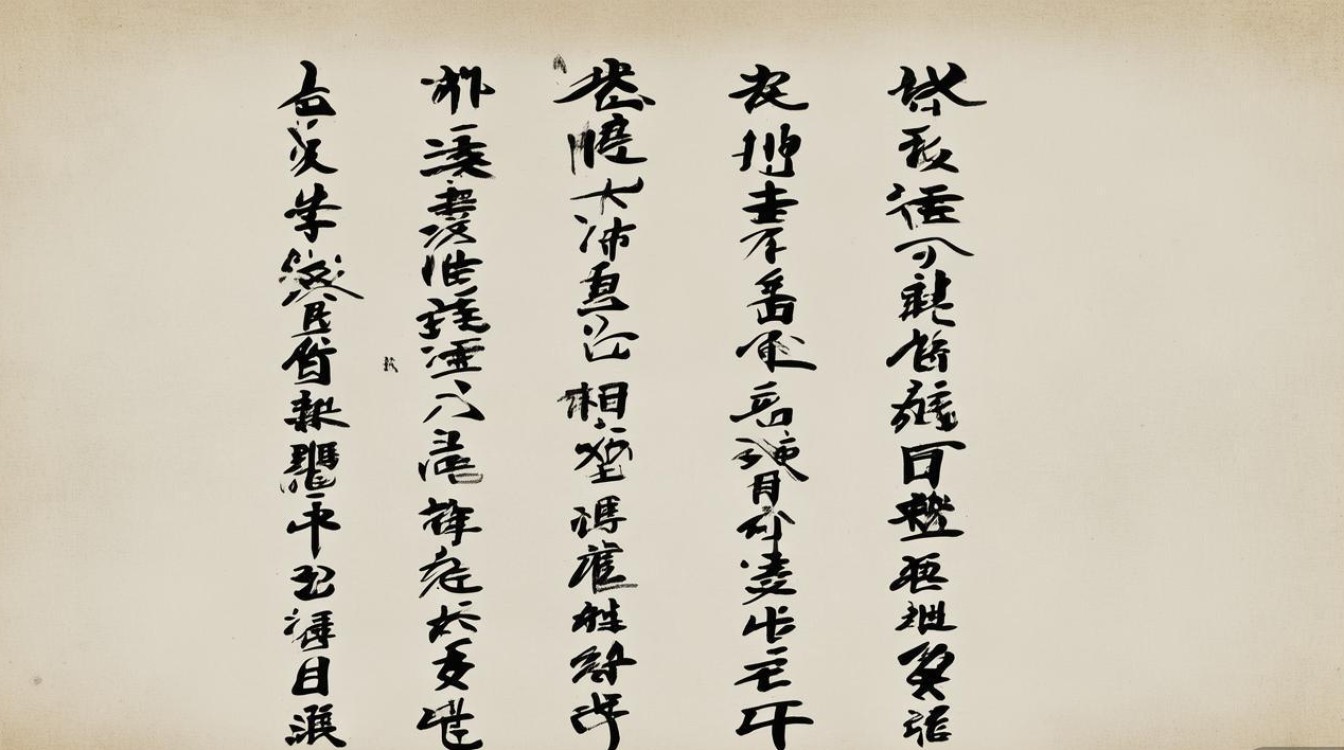

蔡瑞坤书法作为当代书坛颇具代表性的艺术实践,其创作既植根于传统帖学的雅逸,又融入碑学的雄浑,在笔墨间构建出刚柔并济、古意新生的独特风貌,作为福建籍书法家的代表人物之一,蔡瑞坤的艺术成长与地域文化滋养密不可分,他早年浸染于闽南浓厚的书法氛围,后遍临历代经典,尤其对二王行草、颜真卿楷书、米芾行书等用力最深,逐渐形成以“正为骨、逸为韵”的创作理念。

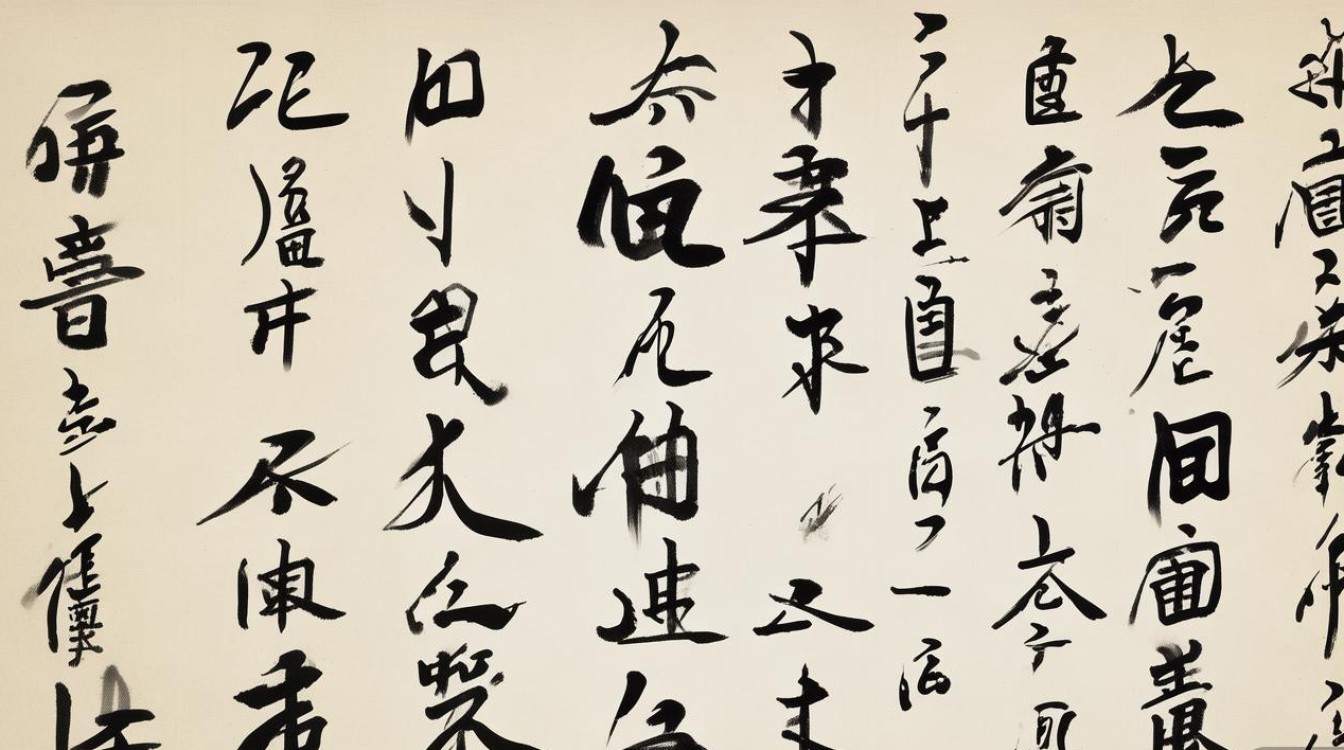

在艺术渊源上,蔡瑞坤的书法以帖学为基,兼收碑学之长,他对《兰亭序》《祭侄文稿》等经典法帖的临摹不拘泥于形似,而是注重笔墨精神的体悟,将王羲之的飘逸与颜真卿的沉郁熔于一炉,形成“端庄杂流丽,刚健含婀娜”的审美特质,他广泛吸收汉魏碑刻的朴拙气象,如《张猛龙碑》《龙门二十品》的方笔与厚重,使作品在流畅的行笔中蕴含金石气韵,避免了帖学易流于软弱的弊端,也突破了碑学易失于板滞的局限,这种“碑帖融合”的探索,既是对清代以来碑帖之争的回应,也是当代书法创新路径的生动实践。

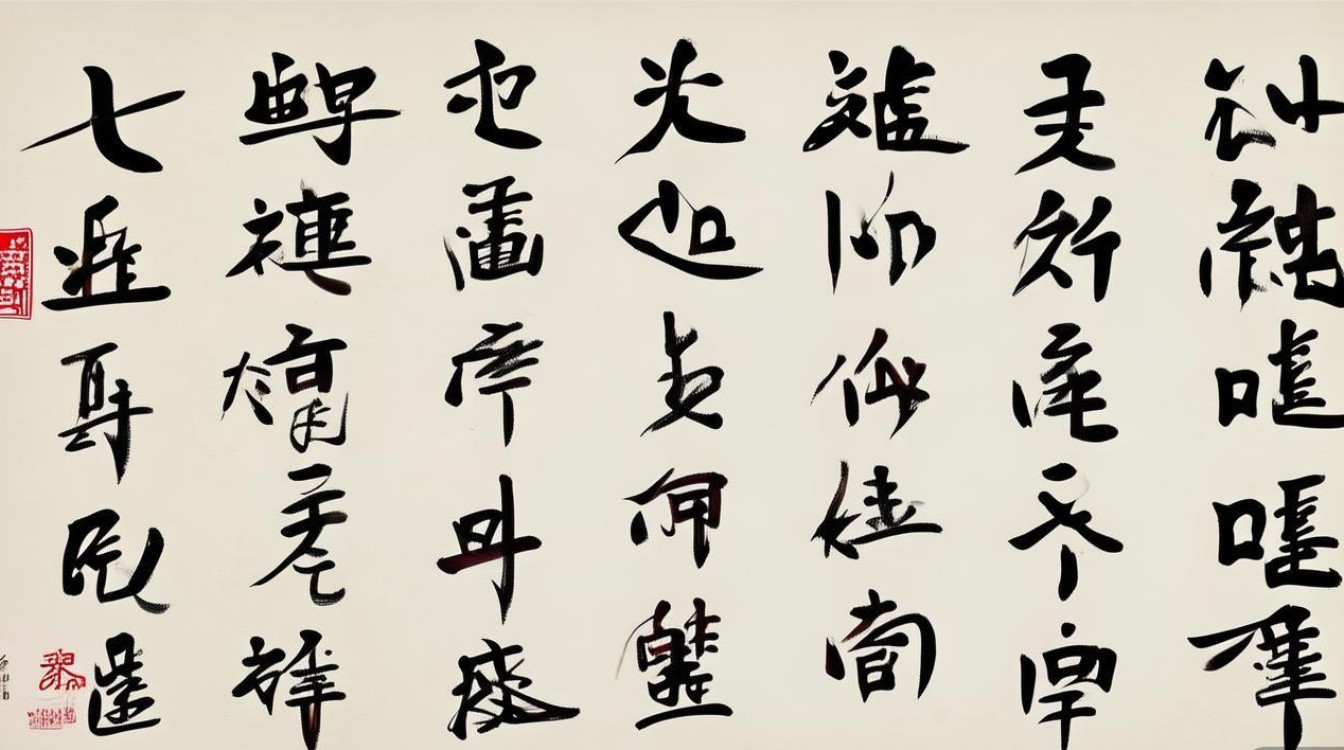

蔡瑞坤的书法风格在不同书体中呈现出多元面貌,其楷书取法欧、颜,结体严谨而不失灵动,笔画方圆兼备,如《楷书心经》中,横画起笔藏锋含蓄,收笔顿挫有力,竖画垂直挺拔,撇捺舒展飘逸,既具欧体的险劲,又有颜体的浑厚,展现出“楷法精严”的功底,行草书则最能体现其艺术个性,用笔提按分明,转折处圆劲方折并用,线条富有弹性与节奏感,如《行草千字文》,单字欹正相生,牵丝引带自然,行气贯通,既有“二王”的雅逸,又具米芾的跌宕,整体呈现出“清水出芙蓉,天然去雕饰”的美感,隶书作品则融合《曹全碑》的秀逸与《张迁碑》的朴拙,笔画厚重而不失灵动,结体扁方中见变化,体现出对汉隶的深刻理解。

为了更清晰地展现蔡瑞坤书法的艺术特色,可通过以下表格对比其不同书体的创作特点:

| 书体 | 用笔特点 | 结体特征 | 章法布局 | 情感表达 |

|---|---|---|---|---|

| 楷书 | 藏锋起笔,中锋行笔,方圆兼备,笔画遒劲 | 严谨端庄,重心平稳,疏密有致,穿插避让 | 字字独立,行列整齐,间距匀称 | 静穆典雅,庄重内敛 |

| 行草 | 提按分明,使转流畅,牵丝自然,方折圆劲并用 | 欹正相生,大小错落,以斜为正,灵活多变 | 行气贯通,虚实相生,疏密对比强烈 | 洒脱奔放,情感充沛 |

| 隶书 | 逆入平出,蚕头燕尾,笔画厚重,波挑分明 | 扁方取势,左右开张,内紧外松,古朴自然 | 字距大于行距,横向取势,整体疏朗 | 浑厚质朴,沉稳大气 |

在代表作品方面,蔡瑞坤的《行书苏轼词卷》堪称其行草书创作的典范,此作以苏轼《念奴娇·赤壁怀古》《水调歌头·明月几时有》为内容,通篇气韵生动,用笔刚柔相济,线条如绵里裹铁,既有“大江东去”的豪迈,又有“明月几时有”的婉约,结字上,他打破常规,或伸或缩,或正或欹,如“大江”二字,“大”字笔画舒展,“江”字三点水灵动呼应,形成动态平衡,章法上,行距疏朗,字距紧密,通过墨色的浓淡干湿变化,营造出“润含春雨,干裂秋风”的艺术效果,展现出深厚的笔墨功力与文学修养。

蔡瑞坤的艺术成就不仅体现在创作上,更体现在其对书法传承与推广的贡献,他长期从事书法教育工作,培养了一批青年书法人才,其教学理念强调“以古为师,以心为用”,主张学习书法需先临摹经典,掌握法度,再融入个人情感与时代精神,形成独特风格,他积极参与书法展览、文化交流活动,作品多次入选全国书法展、中韩书法展等国际展览,并被多家博物馆、美术馆收藏,为推动当代书法艺术的发展发挥了重要作用。

蔡瑞坤书法的成功,在于他深刻把握了传统与创新的辩证关系,他既不盲目崇古,也不刻意求新,而是在尊重传统的基础上,将个人情感、时代审美与笔墨技巧有机融合,使作品既有深厚的传统底蕴,又具鲜明的时代气息,正如他所言:“书法是心灵的痕迹,只有用心去写,才能让笔墨有温度,让作品有灵魂。”这种对书法艺术的执着与热爱,正是其作品能够打动人心的关键所在。

相关问答FAQs

Q1:蔡瑞坤书法的“碑帖融合”具体体现在哪些方面?

A1:蔡瑞坤的“碑帖融合”主要体现在三个层面:一是用笔上,帖学的“提按顿挫”与碑学的“方折厚重”相结合,如行草书中既有王羲之的圆转流畅,又融入《张猛龙碑》的方笔劲挺;二是结体上,帖学的“欹侧灵动”与碑学的“朴拙端庄”相统一,如楷书在严谨的法度中注入行书的自然变化;三是气韵上,帖学的“雅逸秀润”与碑学的“雄浑苍茫”相交融,使作品既有文人的书卷气,又有金石的力度感,这种融合并非简单的技法叠加,而是对传统笔墨精神的深度提炼与创造性转化。

Q2:学习蔡瑞坤书法需要注意哪些要点?

A2:学习蔡瑞坤书法可从以下三点入手:一是注重传统经典的临摹,尤其是二王行草、颜真卿楷书等,打好“笔法”与“字法”基础;二是理解“碑帖融合”的创作理念,在临摹中体会帖学的流畅与碑学的厚重如何协调统一,避免生硬拼凑;三是强调个人情感的表达,蔡瑞坤的作品注重“以心运笔”,学习时需在掌握法度的基础上,融入对书写内容的理解与个人情感,使作品既有形似又有神韵,避免成为单纯的“笔墨技巧展示”。