在当代中国书坛,崔宝国的书法以其深厚的传统底蕴与鲜明的时代个性,成为连接古典书法美学与现代审美需求的重要桥梁,他的艺术实践不仅扎根于传统经典的沃土,更在笔墨语言中融入了当代文人的精神气质,形成了“雄强中见雅致,朴拙里藏灵动”的独特风貌,无论是楷书的端庄、行书的流畅,还是草书的奔放,崔宝国均以对传统的深刻理解与个性化表达,赋予书法艺术以新的生命力。

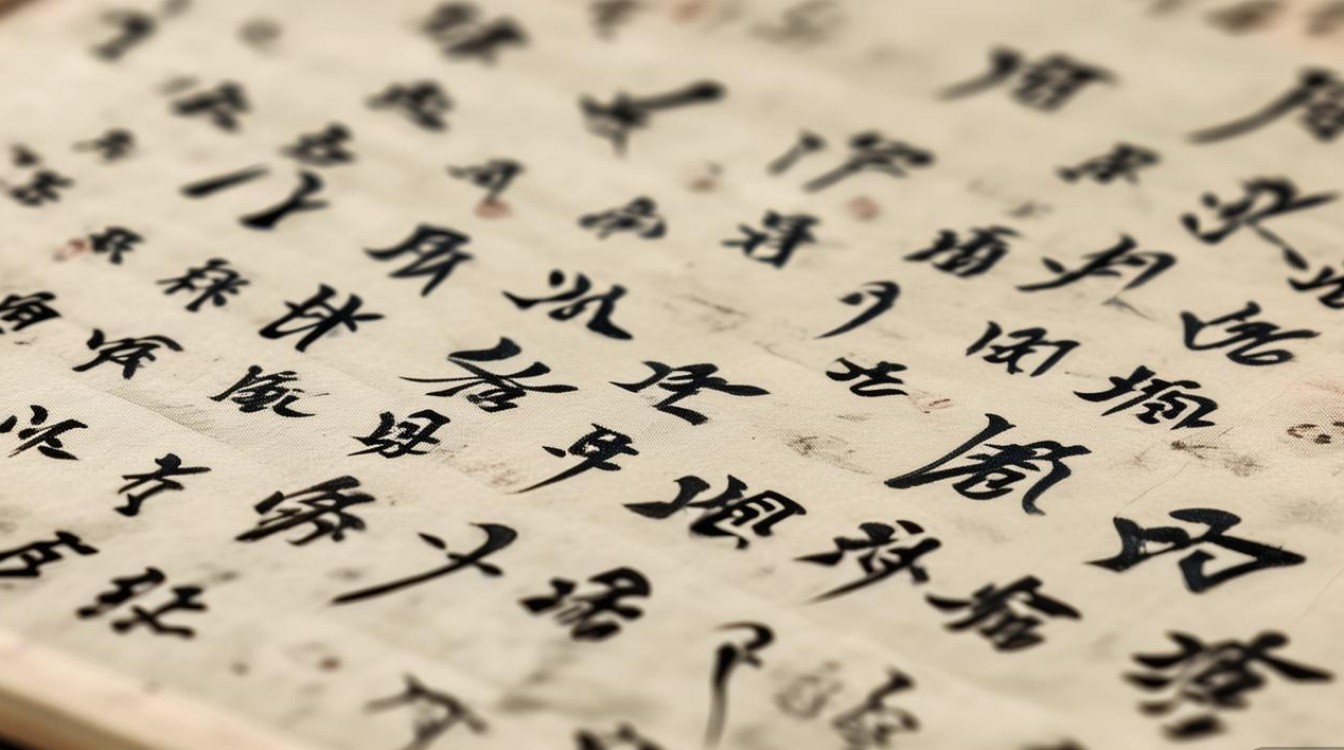

崔宝国的书法艺术,首先体现在对传统经典的深度汲取与精准把握上,他早年遍临魏晋唐宋诸家,从钟繇的楷书古拙、王羲之行书的飘逸,到颜真卿的雄浑、米芾的跌宕,均有系统研习,其楷书作品,取法欧阳询的严谨结构与褚遂良的笔法灵动,结字平中见险,笔画刚劲而不失温润,如“高峰坠石,磕然有声”;行书则融合“二王”的典雅与宋人尚意的精神,用笔提按分明,使转自如,线条如行云流水,既具节奏感,又富情感张力,尤为可贵的是,他在临摹中不拘泥于形似,而是注重对古人笔法、墨法、章法内在规律的提炼,将传统的“屋漏痕”“折钗股”等笔法转化为个人语言,使作品既有古意,又具时代气息。

在笔墨语言的探索上,崔宝国形成了“以线立骨,以墨传神”的创作理念,他强调线条的质量与表现力,认为“书贵用笔,用贵用锋”,故其线条遒劲有力,富有弹性,如“铁画银钩”般刚健中见柔韧,他善于运用墨色的浓淡枯湿变化营造画面层次:浓墨处浑厚华滋,如“万岁枯藤”;淡墨处清雅空灵,似“轻云蔽月”;枯笔处飞白自然,如“枯藤挂树”,形成强烈的视觉节奏与情感共鸣,在章法布局上,他打破传统书法的对称均衡,追求“疏可走马,密不透风”的对比效果,字与字、行与行之间顾盼生姿,虚实相生,整体气韵贯通,展现出“既雕既琢,复归于朴”的艺术境界。

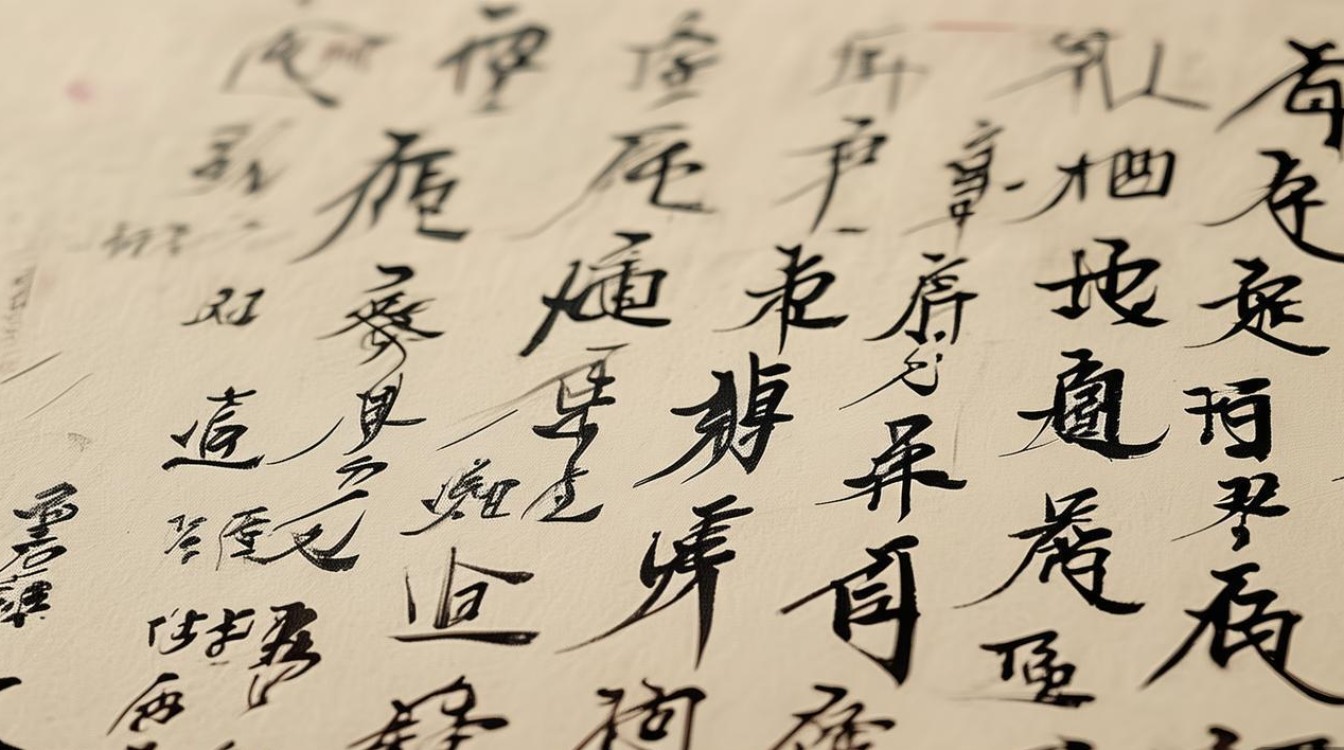

崔宝国的书法艺术不仅追求技法层面的精进,更注重文化精神的传承与表达,他认为,书法是“心画”,是书法家人格修养、文化积淀与情感世界的综合体现,他的作品中始终贯穿着“文以载道”的艺术追求,无论是书写古典诗词,还是自作诗文,均能将文字内容与笔墨形式有机融合,达到“书文并茂”的艺术效果,其书写的《赤壁赋》,以行草为之,线条流转间既有苏轼文章的旷达豪迈,又见书法本身的韵律之美,实现了文学与书法的双重升华,这种对文化精神的坚守,使他的作品超越了单纯的技法展示,成为传递中华优秀传统文化的重要载体。

作为当代书法艺术的探索者与传播者,崔宝国不仅在创作上成就斐然,更致力于书法教育的普及与推广,他长期从事书法教学工作,提出“技道并重、临创结合”的教育理念,强调书法学习需从传统入手,夯实基础,同时鼓励学生在掌握技法的基础上进行个性化探索,其教学深入浅出,注重理论与实践结合,培养了大批书法人才,为推动当代书法事业发展作出了积极贡献,他还积极参与国内外书法交流活动,通过展览、讲座等形式,向世界展示中国书法艺术的魅力,促进中外文化的交流互鉴。

崔宝国书法艺术风格分期表

| 时期 | 时间段 | 风格特点 | 代表作品 | 技法突破 |

|---|---|---|---|---|

| 传统研习期 | 1980-1995 | 以楷书、隶书为主,风格端庄古朴 | 《千字文》 | 掌握中锋用笔与结构规律 |

| 融合探索期 | 1996-2010 | 行草为主,融合碑帖,追求灵动 | 《赤壁赋》 | 章法虚实对比与墨色变化 |

| 风格成熟期 | 2011至今 | 形成个人面貌,金石气与书卷气并存 | 《心经》 | 线条质感与情感表达的统一 |

崔宝国的书法艺术,是传统与现代、技与道的完美结合,他以笔墨为媒介,在传承中创新,在创新中传承,不仅展现了中国书法艺术的深厚底蕴,更赋予了其新的时代内涵,他的作品既有“晋人尚韵”的雅致,又有“唐人尚法”的严谨,更有“宋人尚意”的洒脱,为当代书法艺术的发展提供了宝贵的经验与启示,在未来,随着其艺术探索的不断深入,崔宝国的书法必将在中国书法史上留下浓墨重彩的一笔。

FAQs

问:崔宝国书法为何能在当代书坛脱颖而出?

答:崔宝国书法的独特性源于其对传统的深刻理解与个性化表达,他不仅扎根于魏晋唐宋经典,汲取各时期书风的精华,更在笔墨语言上融入当代审美,将金石碑学的雄强与帖学的雅致有机结合,形成“雄强中见雅致,朴拙里藏灵动”的个人风貌,他注重文化精神的传承,作品“书文并茂”,既有技法高度,又有情感深度,这种“技道并重”的创作理念使其在当代书坛独树一帜。

问:初学者学习崔宝国书法应从何入手?

答:初学者可从其楷书作品入手,先掌握中锋用笔的精准性与结字的基本规律,如临摹其《千字文》,体会笔画间的起承转合与结构的平中见险,在此基础上,再过渡到行书学习,关注其线条的节奏感与墨色的变化,可从《赤壁赋》等作品入手,模仿“行云流水”的使转技巧,需注重文化素养的提升,多读经典碑帖与文学著作,培养“以书载道”的创作意识,避免单纯追求技法而忽视精神内涵。