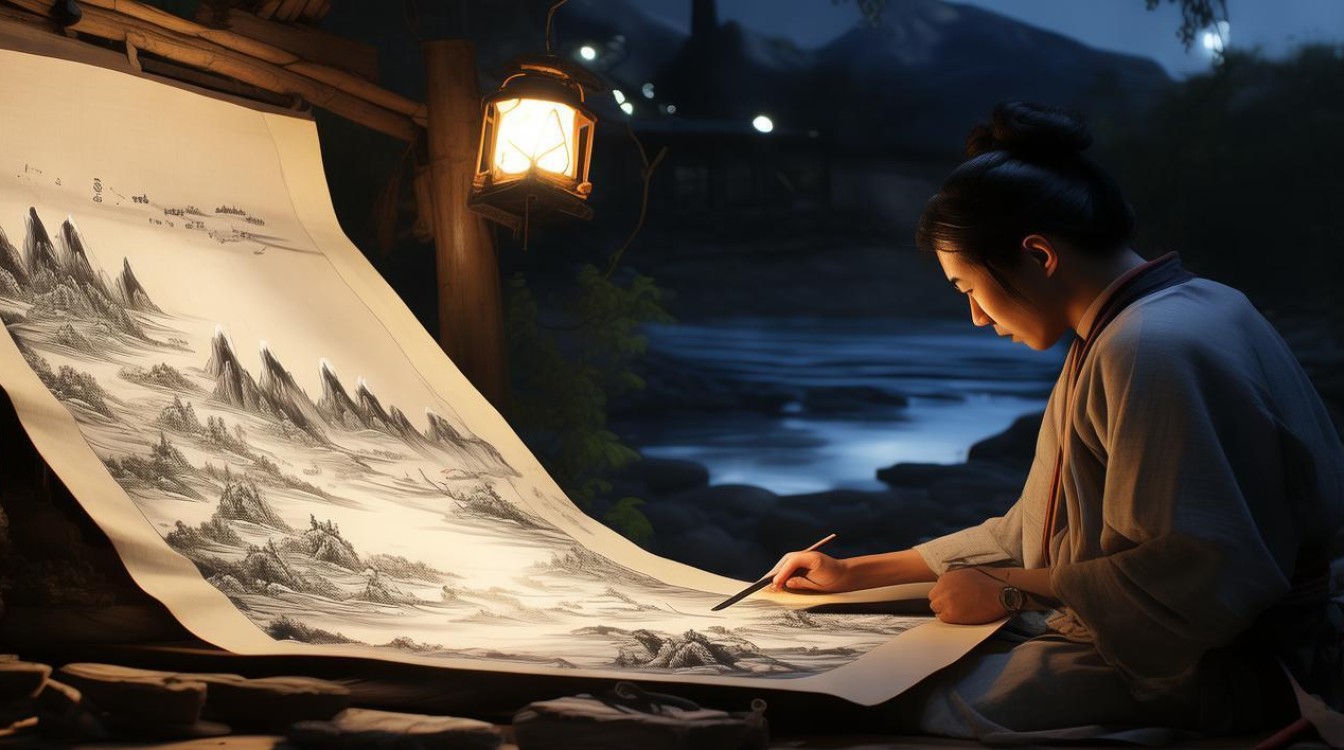

夜色如墨,月光若水,当舟楫停泊于静谧的江畔,书画家执笔案前,便有了“夜泊书画家”的意境,这并非一个具体的流派名称,而是一种创作状态的凝练——它指向那些在夜晚的沉静中,与自然对话、与心灵相拥,将泊舟的孤寂、夜色的深邃融入笔墨的艺术家,他们或泛舟江湖,或临窗听雨,在万籁俱寂时,让笔尖流淌出最本真的艺术感悟。

夜泊书画家的创作,始于心境的澄澈,白日的喧嚣褪去,夜色为天地蒙上一层温柔的滤镜,也为书画家筑起隔绝尘俗的屏障,没有宾客盈门的纷扰,没有功利心念的裹挟,唯有月光、水声、笔锋与纸张的私语,元代倪瓒一生“洁癖”成痴,常泛舟太湖之上,每至夜泊,便取笔墨绘《渔庄秋霁图》,画中疏林坡岸,湖水无波,一茅舍孤悬,意境清冷幽寂,这不仅是景物的再现,更是他“胸中有逸气”的夜泊心境——当舟船停驻,湖水映着月光,他看到的不是江湖的辽阔,而是内心的疏离与高洁,这种“以夜泊为镜,照见本心”的创作状态,正是夜泊书画家的核心特质。

在艺术表现上,夜泊书画家擅长将“夜”与“泊”的意象转化为笔墨语言,夜色是流动的墨,泊舟是静止的点;月光是留白的虚,水波是皴染的实,他们笔下的山水,极少有白日的明艳,多是墨色的交融与层次的晕染,明代沈周夜泊虞山时,曾作《夜坐图》,以浓淡相间的墨色表现夜色渐浓的过程:近景松枝用焦墨勾勒,中景山峦用淡墨晕染,远景则融入夜色,仅留一线月牙高悬,画中题诗“夜坐无人知,孤灯照床席”,将夜泊的孤独与笔墨的苍润融为一体,而花鸟题材的夜泊书画,则更注重“静”中藏“动”——如齐白石晚年画《月下蛙鸣》,仅用寥寥数笔勾勒荷叶与青蛙,大片留白代作水面,却让人仿佛听见月下蛙声阵阵,这便是“以少胜多”的夜泊意境,静中见动,无声胜有声。

夜泊书画家的笔下,总有一种“未完成感”的张力,泊舟是暂时的停留,夜色是永恒的流动,这种矛盾让他们的作品充满想象空间,清代石涛曾言“笔墨当随时代”,而他的夜泊之作,如《对菊图》,便在笔墨中融入了动态的生命力:画中一叶小舟停泊江畔,舟中人临江对菊,菊花用没骨法晕染,色彩在夜色中若隐若现,江水则以细密的线条勾勒波纹,仿佛随时会被夜风吹皱,这种“静泊”与“流动”的对比,恰是夜泊书画家对生命状态的思考——人生如夜泊,时而停歇,时而前行,而艺术便是这停泊时的凝望与前行时的印记。

以下为部分典型夜泊书画家的艺术风貌对比:

| 姓名 | 时代 | 创作特点 | 代表作品 | 夜泊意境体现 |

|---|---|---|---|---|

| 倪瓒 | 元代 | 笔墨枯淡,意境清幽 | 《渔庄秋霁图》 | 疏林孤舟,空旷寂寥,高士情怀 |

| 沈周 | 明代 | 浑厚苍润,贴近生活 | 《夜坐图》 | 夜色渐染,孤灯映床,文人雅趣 |

| 石涛 | 清代 | 笔墨恣肆,融合创新 | 《对菊图》 | 舟中赏菊,动静相生,生命哲思 |

| 黄宾虹 | 近现代 | 浑厚华滋,墨法丰富 | 《夜山图》 | 积墨夜山,朦胧深邃,传统与现代交融 |

夜泊书画家的创作,本质上是一场“心物合一”的修行,当夜色笼罩,泊舟定锚,他们放空外界的纷扰,让感官变得格外敏锐:能听见水波轻拍船舷的声响,能看见月光在宣纸上晕开的痕迹,能触摸到墨汁中蕴含的情感,这种“与万物共呼吸”的状态,让他们的作品超越了技巧的层面,直抵艺术的本质——真诚,正如傅抱石所言“笔墨的根本在于精神”,夜泊书画家正是在夜泊的静谧中,找到了精神的锚点,让笔墨有了温度与灵魂。

当我们在博物馆欣赏这些夜泊主题的书画时,依然能感受到那份穿越时空的宁静,或许,夜泊书画家留给我们的,不仅是笔墨丹青的杰作,更是一种生活的智慧:在快节奏的现代生活中,我们也需要为自己“泊一叶扁舟”,在某个夜晚,关掉手机,点燃一盏灯,与自己的内心对话——这,或许就是夜泊书画家最珍贵的启示。

FAQs

Q:夜泊书画家的创作与白天有何不同?

A:夜泊书画家的创作更注重“内省”与“意境”,白日创作易受光线、环境干扰,多关注物象的客观再现;而夜晚环境静谧,感官更敏锐,书画家更易进入“心手相忘”的状态,笔墨更侧重主观情感的抒发,夜色的朦胧、月光的变化,为创作提供了独特的视觉灵感,使作品常带有“虚实相生”“静中寓动”的意境,如倪瓒的枯淡、黄宾虹的浑厚,皆与夜泊时的心境密切相关。

Q:普通人如何欣赏夜泊主题的书画作品?

A:欣赏夜泊主题书画,可从“三境”入手:一是“画境”,观察作品中的“泊”与“夜”元素——是否有小舟、孤松、月光、水波等,构图是疏朗还是密集;二是“墨境”,感受墨色的浓淡干湿,夜色常以淡墨、湿墨表现,泊舟则以焦墨勾勒,体会墨色的层次变化;三是“心境”,结合题诗、印款,理解作者的创作背景,如沈周《夜坐图》中的“夜坐无人知”,便能感受到文人夜泊时的孤独与自得,尝试放慢节奏,在夜晚静观作品,更容易代入夜泊的静谧氛围,体会其中的情感共鸣。