郑路迅作为当代中国书法界颇具影响力的书法家,其以行草书创作为核心的艺术实践,既植根于传统帖学的深厚底蕴,又融入时代审新的精神内核,形成了刚柔并济、动静相生的独特风貌,他的书法作品多次在全国重大展览中亮相并获奖,被多家专业机构收藏,成为连接古典书法美学与当代艺术表达的重要桥梁。

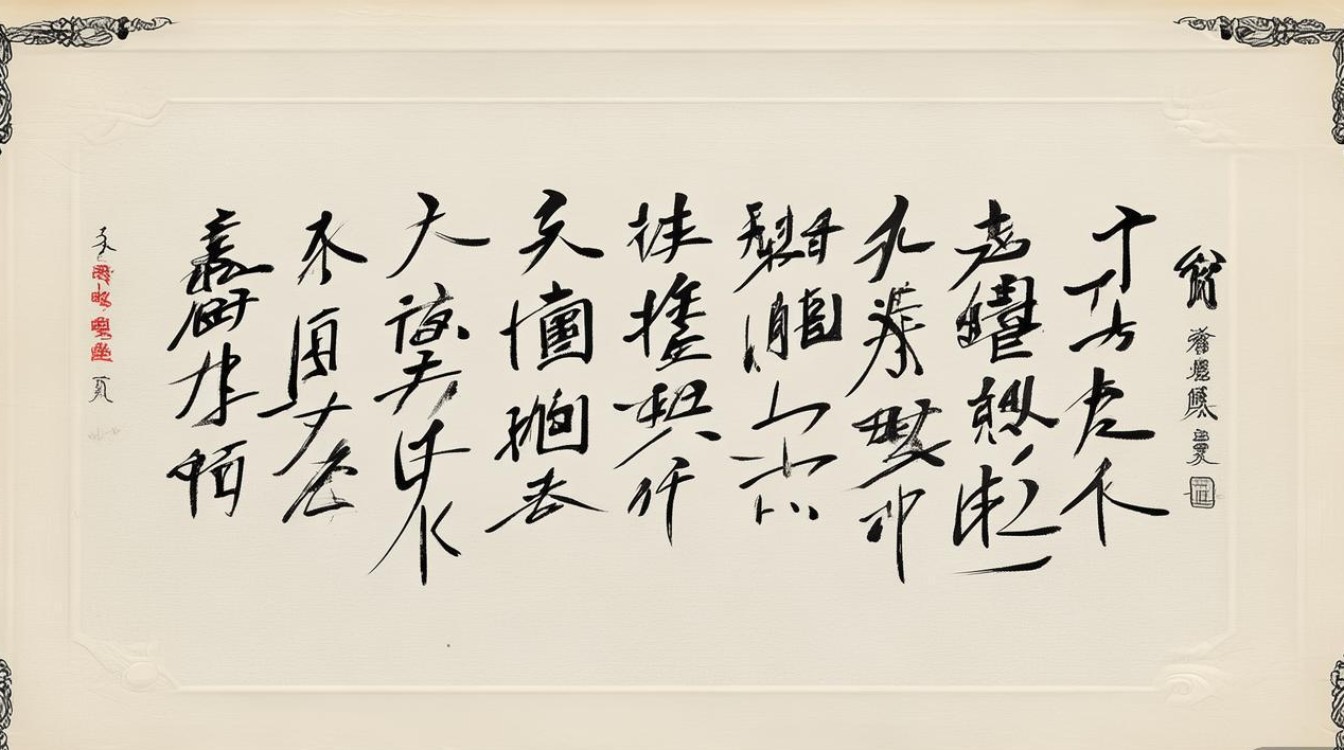

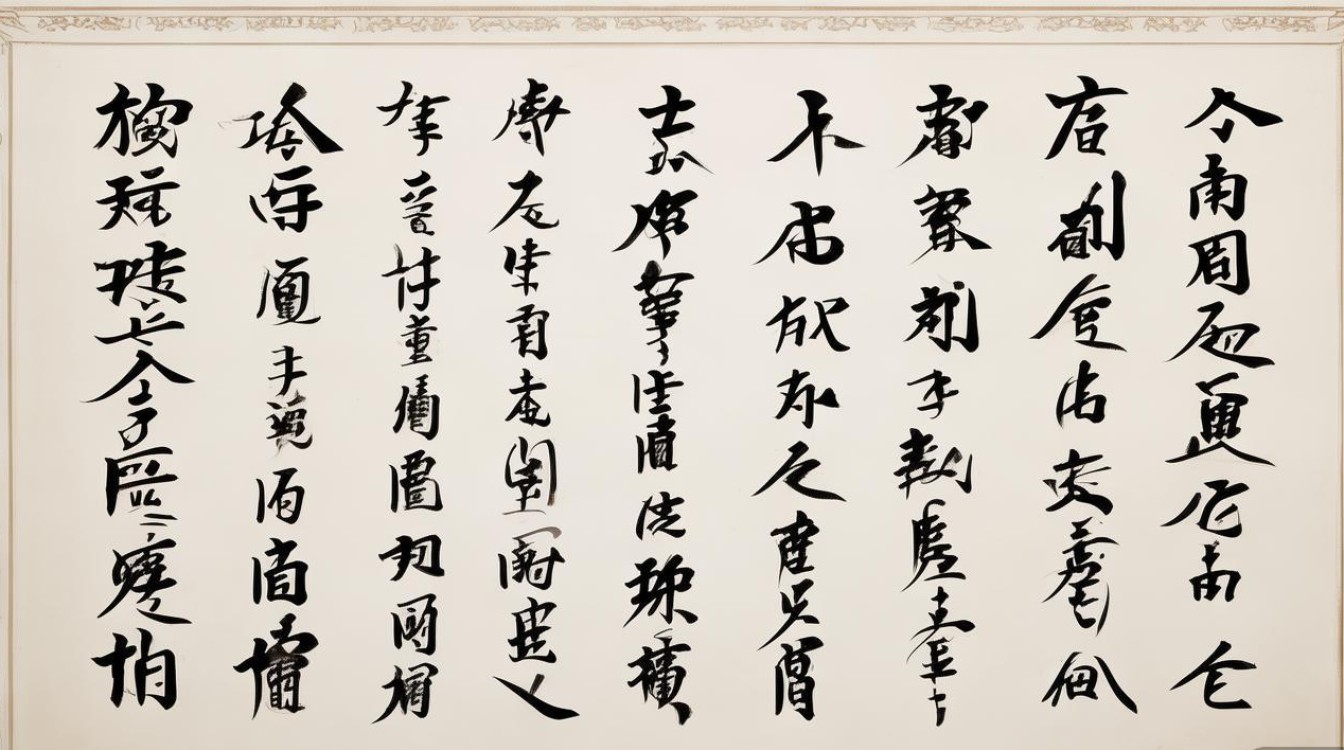

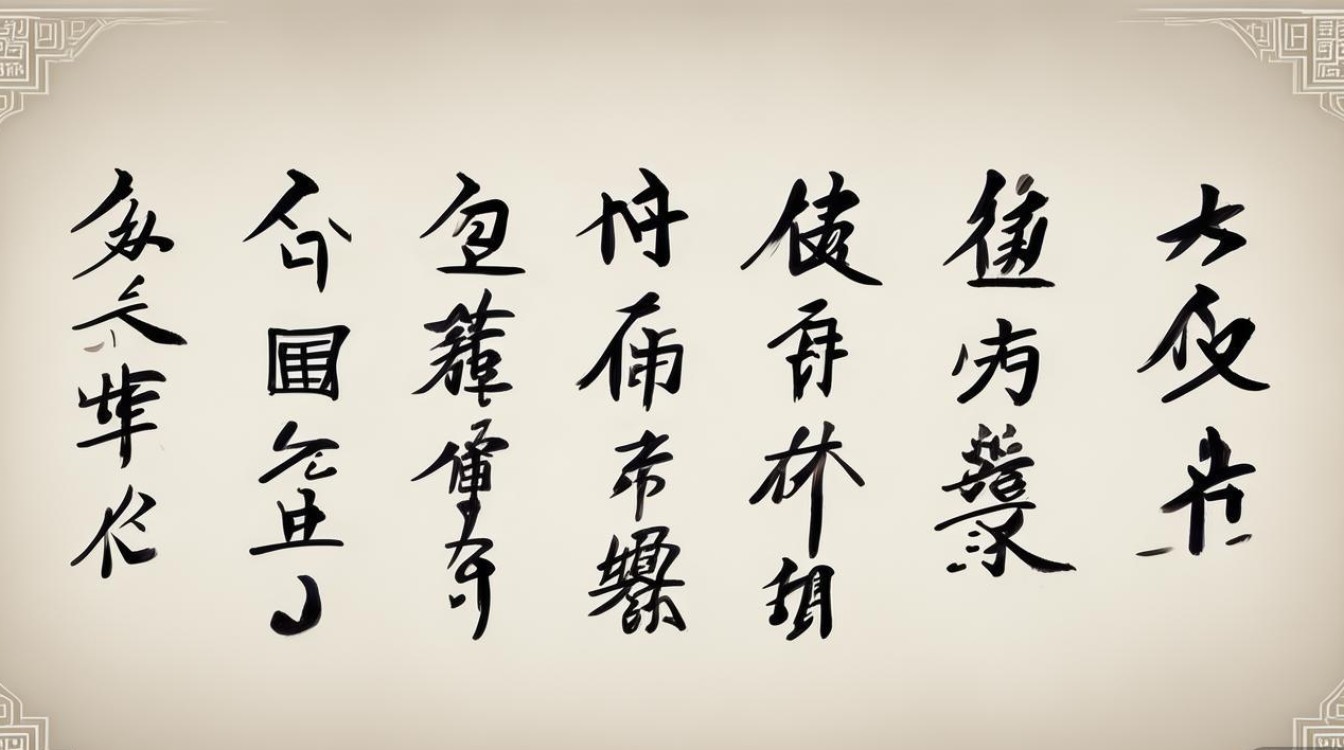

郑路迅的书法之路始于对传统的深度叩问,早年他遍临《兰亭序》《祭侄文稿》《黄州寒食帖》等行草经典,在王羲之的“不激不厉而风规自远”与颜真卿的“沉雄郁勃、情动形显”中汲取养分,后又深入研习米芾的“刷字”劲健与王铎的“连绵草”跌宕,逐渐构建起以“帖学为骨、碑学为魂”的审美体系,他尤其注重对笔墨语言的锤炼,主张“用笔为上,结体次之,章法又次之”,但在实践中却将三者融会贯通,形成“笔势生结体,结体成章法”的创作逻辑,其用笔兼具中锋的圆融与侧锋的峻峭,线条如“锥画沙”般遒劲,似“屋漏痕”自然,在提按转折间展现出丰富的节奏变化;结体打破传统行草的平正格局,通过欹侧、开合、聚散的巧妙处理,营造出“险中求稳、动中寓静”的视觉张力,单个字常以左低右高之势取势,而字与字之间则通过笔势的顾盼呼应,形成“形断意连”的整体气韵。

墨法运用是郑路迅书法的另一显著特色,他深谙“墨分五色”的美学原理,在创作中通过控制墨色的浓淡枯湿,赋予线条以层次感与生命力,尤其擅长在行笔过程中通过墨汁的自然晕染,使线条呈现出“润含春雨、干裂秋风”的对比效果——或浓墨重书,如高山坠石,力透纸背;或枯笔飞白,如寒林枯枝,苍劲老辣,这种墨法的自然变化,既源于他对书写节奏的精准把控,也体现出他对“天人合一”传统哲学的深刻理解,使作品在形式美感之外,更添一份“书为心画”的情感温度。

在章法布局上,郑路迅追求“既定之规”与“意外之趣”的统一,他借鉴现代构成意识,强调字组的大小错落、疏密对比,通过行轴线摆动、空间分割等手法,形成“疏可走马、密不透风”的视觉节奏,其作品常以“行气贯通”为核心,无论单字还是字组,均以笔势为纽带,如行云流水般自然延伸,既保持传统行草的“连绵之势”,又通过断笔、留白等手法制造“呼吸感”,使整体布局既跌宕起伏,又和谐统一,这种对章法的创新处理,既尊重了传统书法的“计白当黑”原则,又融入了当代艺术的视觉审美,使其作品在古典语境中焕发出新的活力。

郑路迅的艺术成就得到了业界的高度认可,其作品先后入展“全国第十一届书法篆刻作品展”“全国第三届行草书作品展”等国家级权威展览,并荣获“中国书法兰亭奖·佳作奖”“全国青年书法篆刻作品展”等奖项,他的书法被中国美术馆、中国国家博物馆、书法博物馆等专业机构收藏,多幅作品被刻碑于各地书法公园或名胜古迹,成为传播传统书法文化的重要载体,他还著有《郑路迅行草书创作解析》《书法临摹与创作》等专业书籍,结合自身创作经验,系统梳理了行草书的学习路径与创作理念,为书法理论研究与教育实践贡献了宝贵经验。

作为书法教育者,郑路迅长期坚持“技道并重、守正创新”的教学理念,他强调传统技法的学习是书法创作的基础,主张“临帖不唯古,创新不无法”,鼓励学生在掌握传统笔法、结体的基础上,结合个人性情与时代审美进行探索,他多次参与组织书法公益活动,走进校园、社区普及书法知识,通过讲座、示范等形式,让更多人感受书法艺术的魅力,在当代书法界,他以其鲜明的艺术风格和扎实的传统功底,成为“帖学复兴”与“碑帖融合”探索路上的重要代表人物,为推动传统书法艺术的当代传承与发展作出了积极贡献。

| 风格维度 | 具体表现 | 代表元素 | 艺术效果 |

|---|---|---|---|

| 用笔 | 中锋侧锋结合,提按分明 | 锥画沙、屋漏痕 | 力透纸背、富有节奏感 |

| 结体 | 欹侧开合,聚散变化 | 左低右高、字组错落 | 险中求稳、动中寓静 |

| 章法 | 疏密对比,行气贯通 | 大小错落、留白呼吸 | 整体和谐、韵律生动 |

| 墨法 | 浓淡枯湿,自然晕染 | 润燥对比、层次丰富 | 情感饱满、感染力强 |

相关问答FAQs

郑路迅的书法风格是如何在传统基础上实现创新的?

解答:郑路迅的创新主要体现在对传统帖学与碑学的深度融合以及对当代审美的融入,他在精研二王、米芾帖学笔法的基础上,大胆融入汉隶的雄浑笔意与北碑的方劲结构,打破单一书体的局限;他借鉴现代构成意识,强化章法的疏密对比与节奏变化,注重墨法的自然晕染与层次感,使作品既保留传统书法的笔墨韵味,又展现出“险中求稳、动中寓静”的时代气息,实现了“古意”与“新态”的有机统一。

初学者学习郑路迅书法需要注意哪些要点?

解答:初学者学习郑路迅书法,首先应夯实传统基础,从临摹《兰亭序》《祭侄文稿》等经典帖学范本入手,掌握行草的基本笔法与结体规律,避免急于求成;要注重“碑帖结合”的学习路径,在临摹帖学的同时,适当融入《张迁碑》《龙门二十品》等碑刻的临习,体会方笔与圆笔的融合之道;需关注其作品的章法布局与墨法变化,通过分析字组的疏密关系与行气贯通规律,培养整体把握能力;要坚持“先求平正,再追险绝”的原则,在熟练掌握传统技法的基础上,逐步融入个人情感与理解,形成独特的艺术风格。