唐荀,当代中国油画领域极具代表性的艺术家之一,以其独特的东方美学视角与西方油画技法的融合,在当代画坛独树一帜,1965年出生于江南水乡苏州,自幼浸润在吴门画派的氤氲墨韵中,后考入中央美术学院油画系,系统研习西方古典油画与现代艺术理念,形成兼具传统底蕴与当代精神的个人艺术语言,他的创作跨越三十余年,从早期对光影的诗意捕捉,到中期对东方意象的深度探索,再到近期对都市文明的哲学反思,始终围绕“如何在油画中构建东方精神”这一核心命题,为中国油画的当代化转型提供了重要范本。

唐荀的艺术风格以“诗性叙事”与“意象色彩”为显著特征,他早期深受印象派光影理论影响,注重户外写生中对自然光色的瞬间捕捉,笔触轻盈而富有层次,如毕业创作《姑苏暮色》以细腻的冷暖色对比描绘江南水乡的黄昏,光影在白墙黛瓦间流动,既有莫奈式的光色敏感,又暗含中国传统绘画的“气韵生动”,中期游学欧洲期间,他深入研究伦勃朗的明暗对照与梵高的表现性笔触,但并未简单模仿,而是将西方技法与中国画的“写意”精神结合,在《威尼斯系列》中,他以奔放的笔触解构水城的建筑结构,用金色与群青的碰撞表现阳光下的水面涟漪,既保留了威尼斯画派的华丽感,又注入了东方的空灵意境,近年来,他的语言转向极简与象征,在《钢铁森林》系列中,通过冷峻的几何色块与细腻的生物性细节(如攀援的藤蔓、窗台的野花)形成强烈对比,用油画的厚重质感探讨现代文明与自然的关系,形成“东方意象油画”的独特范式——既有油画的视觉张力,又有中国哲学的“天人合一”思想。

从创作历程看,唐荀的艺术轨迹清晰展现了“从技到道”的升华,1980年代末,他的《姑苏暮色》获中央美院毕业展金奖,被评论家称为“用油画画出了江南的烟雨”,奠定了其“地域性叙事”的起点,1990年代,他在欧洲游学期间创作《威尼斯系列》,将异域题材与东方记忆融合,如《总督府的午后》以中国山水画的“高远法”构图,将威尼斯总督府的穹顶置于画面中轴线,前景用流动的色块表现运河波光,形成“西形中魂”的视觉效果,2000年后,他回归本土文化,创作《荷塘月色》《远山如黛》等作品,以大色块铺陈与意象化造型解构传统山水,荷塘月色》被中国美术馆收藏,其独特的“青绿油彩”技法——以油画媒介调和石青、石绿矿物颜料,使画面兼具油画的肌理与水墨的渗透感,成为当代油画创新的经典案例,2010年代至今,他的《钢铁森林》系列转向对都市文明的反思,在《钢筋与蝶》中,他用冷灰色的建筑框架与暖黄色的蝴蝶形成对比,通过超现实的并置手法,表达对技术时代生命价值的追问,作品受邀参加威尼斯双年展,标志着其艺术语言获得国际认可。

作为艺术家与教育者,唐荀的影响力远不止于创作,他现任教于中国美术学院油画系,提出“技进于道,艺通于心”的教学理念,主张“技法是基础,但艺术的核心是心灵的转化”,他的课堂既强调西方油画的造型与色彩训练,也引导学生临摹中国传统书画,体会“笔墨当随时代”的创造精神,其培养的学生中,多人已成为当代艺术界的中坚力量,如青年画家林婉秋将唐荀的“意象色彩”融入数字艺术,创作了《虚拟山水》系列,获得国内外奖项,他出版《唐荀油画集》《东方意象与油画语言》等专著,系统阐述“新文人油画”理论,主张“以油画为载体,以中国哲学为灵魂”,为中国油画的理论建设作出了重要贡献。

唐荀的重要作品与艺术成就可通过以下表格梳理:

| 作品名称 | 创作年份 | 风格特点 | 收藏机构 |

|---|---|---|---|

| 《姑苏暮色》 | 1988 | 印象派光影,吴门画派意境 | 中国美术馆 |

| 《威尼斯系列》 | 1995-1997 | 东西方色彩融合,表现性笔触 | 上海当代艺术博物馆 |

| 《荷塘月色》 | 2003 | 青绿油彩技法,水墨留白 | 中国美术馆 |

| 《钢铁森林》 | 2015-2018 | 几何与生物性色彩对比,超现实并置 | 纽约现代艺术博物馆(MoMA) |

| 《远山如黛》 | 2020 | 山水画散点透视,油画质感肌理 | 中国美术学院美术馆 |

唐荀的艺术实践证明,油画并非西方的专属媒介,当它与东方的哲学思想、美学精神相遇,便能焕发出新的生命力,他用三十年时间,在油画的“形”与东方的“神”之间搭建了一座桥梁,既让油画语言获得了文化深度,也让传统美学在当代语境下实现了创造性转化。

相关问答FAQs

Q1:唐荀的油画创作中常见的主题有哪些?

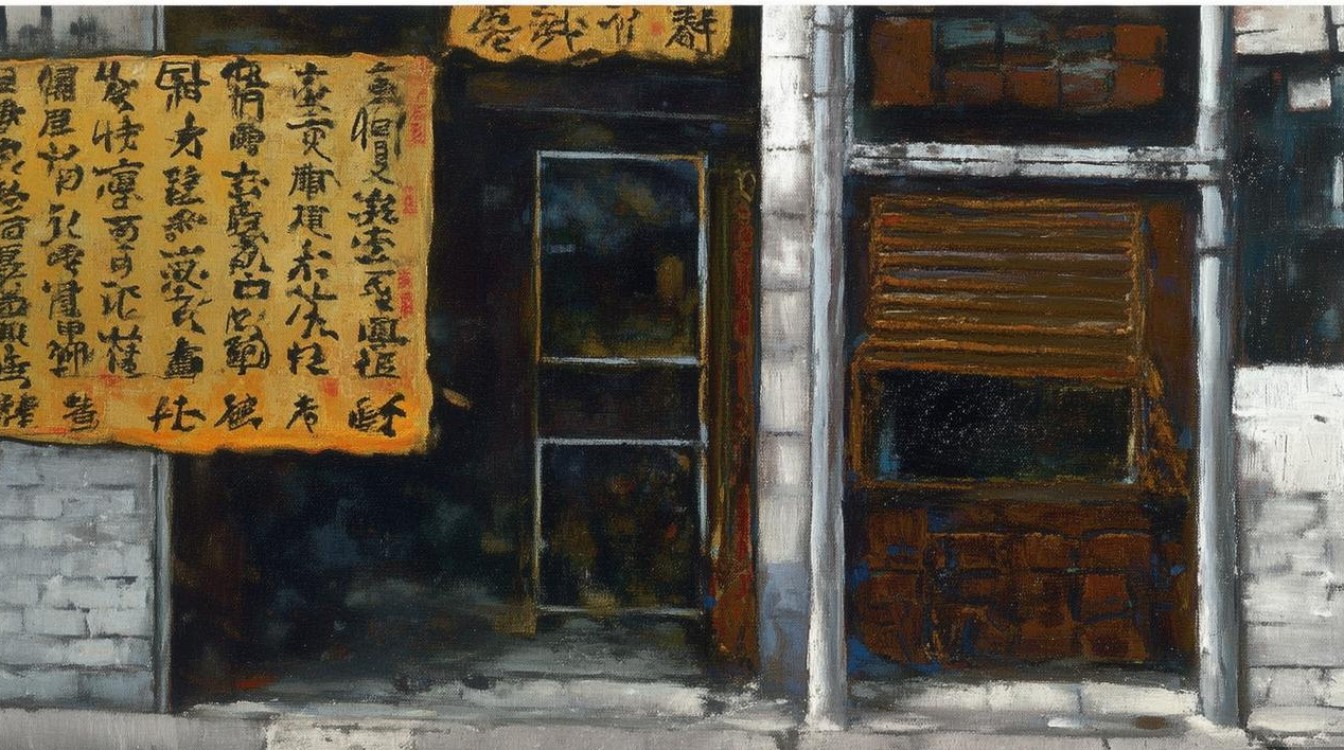

A1:唐荀的创作主题围绕“自然、记忆、都市”三大核心展开,自然主题以江南水乡、荷塘、远山等意象为主,融合传统山水画的意境与油画的色彩表现,如《姑苏暮色》《荷塘月色》;记忆主题通过童年苏州的市井生活、家族老物件等,构建个人情感与集体记忆的叙事,如《老宅门前的石榴树》;都市主题则聚焦现代文明下的空间异化,如《钢铁森林》系列中的建筑与自然冲突,反思技术与人文的关系,这些主题共同贯穿其对“东方精神在当代语境下的表达”的探索。

Q2:唐荀如何将中国传统美学融入油画创作?

A2:唐荀主要通过三个层面实现融合:一是“意境移植”,将山水画的“散点透视”“留白”“气韵生动”转化为油画的构图逻辑,如《远山如黛》打破焦点透视,以多视点展现山水的延展性;二是“色彩重构”,以传统青绿山石的石青、石绿为基础,结合印象派的光色分析,形成既有古典典雅又具现代感的色彩体系;三是“笔墨意蕴”,在油画笔触中融入书法的提按顿挫,如《荷塘月色》中的荷叶笔触兼具油画的厚重与水墨的灵动,使油画语言具备东方审美特质。