孙家鼎作为晚清重臣、教育家,其书法艺术在清代书坛独具一格,既有馆阁体的端庄严谨,又融入碑学的雄浑厚重,形成了“以学养书、以书载道”的独特风貌,作为咸丰九年状元,他身兼政治、教育双重身份,书法不仅是文人雅趣的体现,更承载着“经世致用”的儒家思想,对后世学者型书法产生了深远影响。

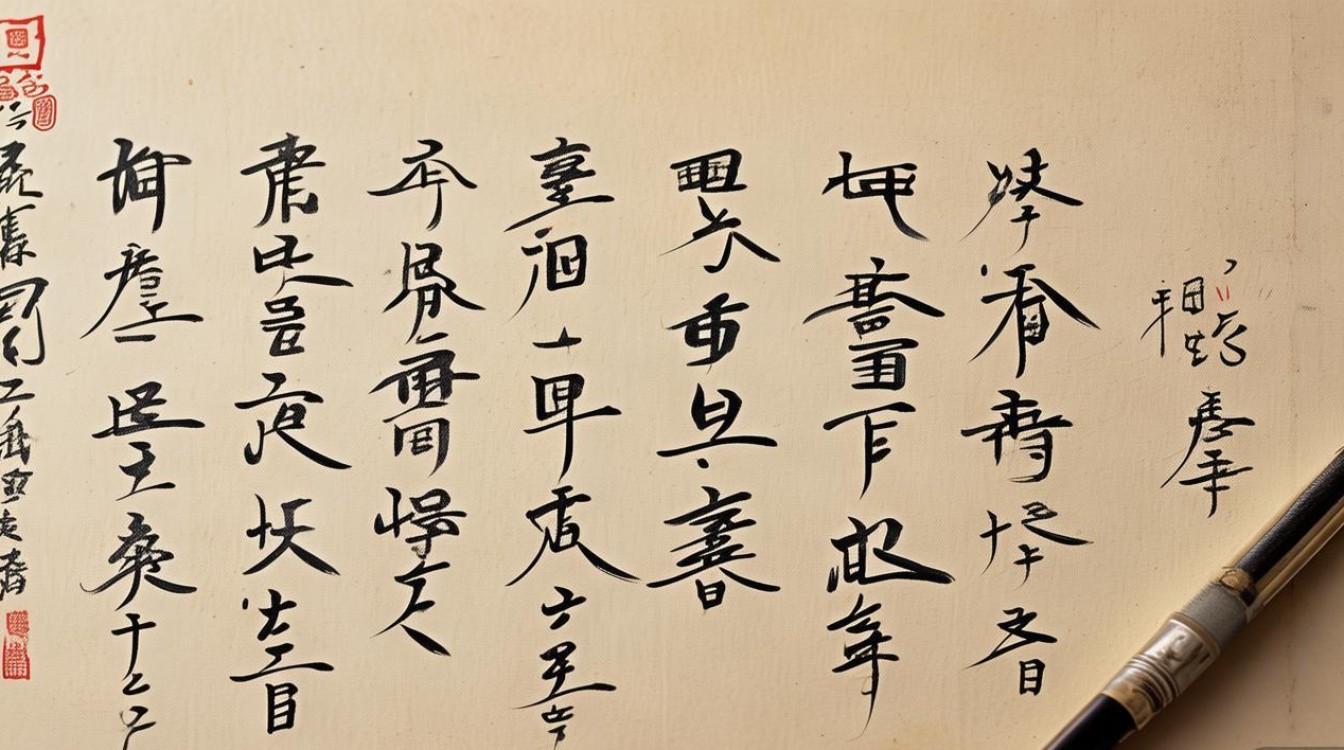

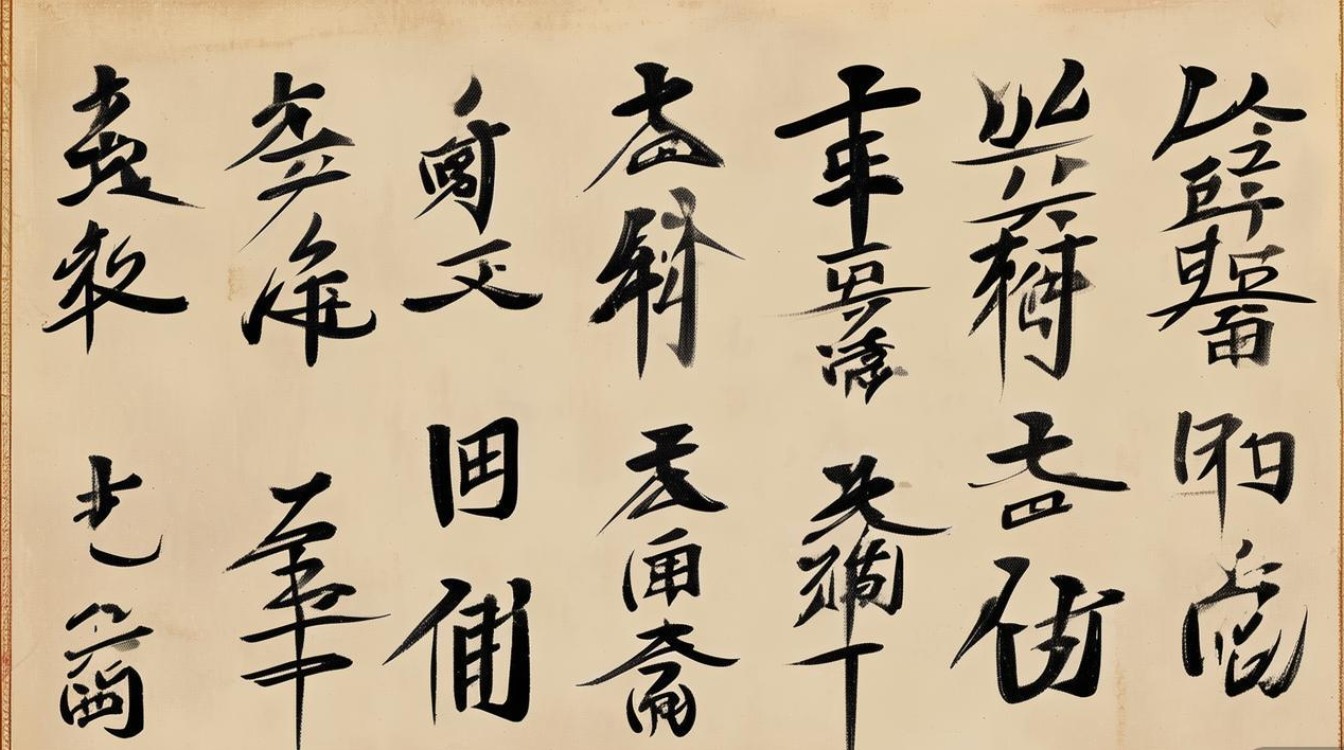

孙家鼎书法以楷书、行书为最精,风格上可分为早、中、晚三个阶段,早期受馆阁体训练,结体方正,笔画工整,如《楷书千字文》中可见其端谨之姿,符合科举考试对书法“乌方光”的要求;中期任内阁学士时,广泛取法北魏碑版与唐代楷书,用笔融入方笔折锋,结体由方正趋长方,笔画刚劲中见韧性,代表作《行书七言联》“海为龙世界,云是鹤家乡”,笔势开张,既有欧体的险峻,又含颜体的浑厚;晚年任京师大学堂总办后,书法渐趋老辣,结体宽博疏朗,用笔方圆兼备,线条如“绵里裹铁”,如《楷书奏稿》中,字字独立而气脉贯通,展现出“人书俱老”的境界,其书法始终强调“字如其人”,主张“书品即人品”,故作品中少见狂放怪诞,多为温润典雅、中正平和的君子之风。

在师承取法上,孙家鼎打破晚清碑帖对立的局限,主张“碑为帖骨,帖为碑肉”,他早年精研欧阳询《九成宫醴泉铭》,得其结构之严谨;中年临习北魏《张猛龙碑》《龙门二十品》,吸收方笔与雄强之气;晚年醉心于王羲之《兰亭序》与颜真卿《颜勤礼碑》,将帖学的流畅与碑学的朴拙融为一体,这种“融碑入帖”的实践,使他的书法既不同于何绍基的“颤笔碑意”,也有别于翁同龢的“圆熟馆阁”,而是形成了“刚柔相济、碑帖共生”的新面目,为清代书法的转型提供了文人学者的典型范例。

孙家鼎的书法作品多见于奏稿、书信、题匾等实用场景,兼具艺术性与文献价值,其传世作品中,奏稿类如《筹议京师大学堂章程手稿》,字小而密,笔笔不苟,既见其政务繁忙之态,又显其治学严谨之思;题匾类最著名的为京师大学堂“自强不息”匾额,结体端庄,笔画厚重,寄托其“教育救国”的理想;书信类如《致张之洞函》,行书流畅,用笔自然,字里行间流露与同僚的交游之情,这些作品不仅是书法艺术的载体,更是研究晚清政治、教育、文化的实物史料。

从书法史地位看,孙家鼎的成就虽未如赵之谦、吴昌硕等以专业书家名世,但其“学者书法”的特质具有独特价值,他主张“书法非小道,乃君子修身之具”,将书法与人格修养、经世致用紧密结合,影响了晚清民初一批学者型书家,如沈曾植、梁启超等,作为京师大学堂的首任总办,他将书法教育纳入新式教育体系,强调“习字所以养性,亦所以用世”,推动了传统书法在现代教育中的转型。

孙家鼎书法艺术分期及特点表

| 时期 | 时间段 | 风格特点 | 代表作品类型 | 艺术追求 |

|---|---|---|---|---|

| 早期 | 1850s-1870s | 馆阁体根基,结方正,笔画工整 | 楷书应试卷、小楷册页 | 科举规范,端谨方正 |

| 中期 | 1870s-1890s | 融入碑学,方笔折锋,结体趋长 | 行书对联、中楷条幅 | 碑帖结合,刚劲有力 |

| 晚期 | 1890s-1909s | 老辣疏朗,方圆兼备,气韵贯通 | 奏稿手书、题匾大字 | 人书俱老,以书载道 |

总体而言,孙家鼎书法是晚清文人书法的缩影,既有传统士人的文化底蕴,又体现时代转型的艺术探索,其作品不尚奇巧而重内涵,不求张扬而显风骨,在中国书法史上留下了“学者之书”的独特印记。

FAQs

问:孙家鼎的书法与同为晚清重臣的翁同龢书法有何不同?

答:孙家鼎与翁同龢均为晚清大臣书法家,但风格差异显著,翁同龢书法以馆阁体为基,后融入碑学,风格圆融秀逸,用笔多圆笔,结体宽博,有“松秀”之趣,如《行书苏轼诗轴》;孙家鼎则更强调碑帖的刚柔融合,用笔方圆兼备,结体严谨中见灵动,风格更显沉雄厚重,且因长期处理政务,其书法中多了一分“实用理性”的端肃之气,少了几分文人式的浪漫情调。

问:孙家鼎的书法对现代教育领域的书法实践有何启示?

答:孙家鼎主张“书法与教育结合”,强调“习字所以养性”,这对现代教育领域的书法实践有三点启示:一是书法教育不应仅停留在技法训练,而应融入人格修养与文化传承;二是学者型书法应注重“以学养书”,将学术修养与笔墨功夫结合,避免书法成为单纯的“技艺表演”;三是书法在新时代应承担“文化载体”功能,如通过题写校训、经典文本等,让书法成为传播价值观、凝聚文化认同的媒介,这些理念对当前高校书法教育、中小学写字课程仍有重要参考价值。