任玉宝书法艺术植根于深厚的传统土壤,在碑帖融合的探索中形成了独特的个人风貌,其作品既有晋唐风韵的雅致,又具明清书风的奇崛,是当代书法界承古开新的重要代表。

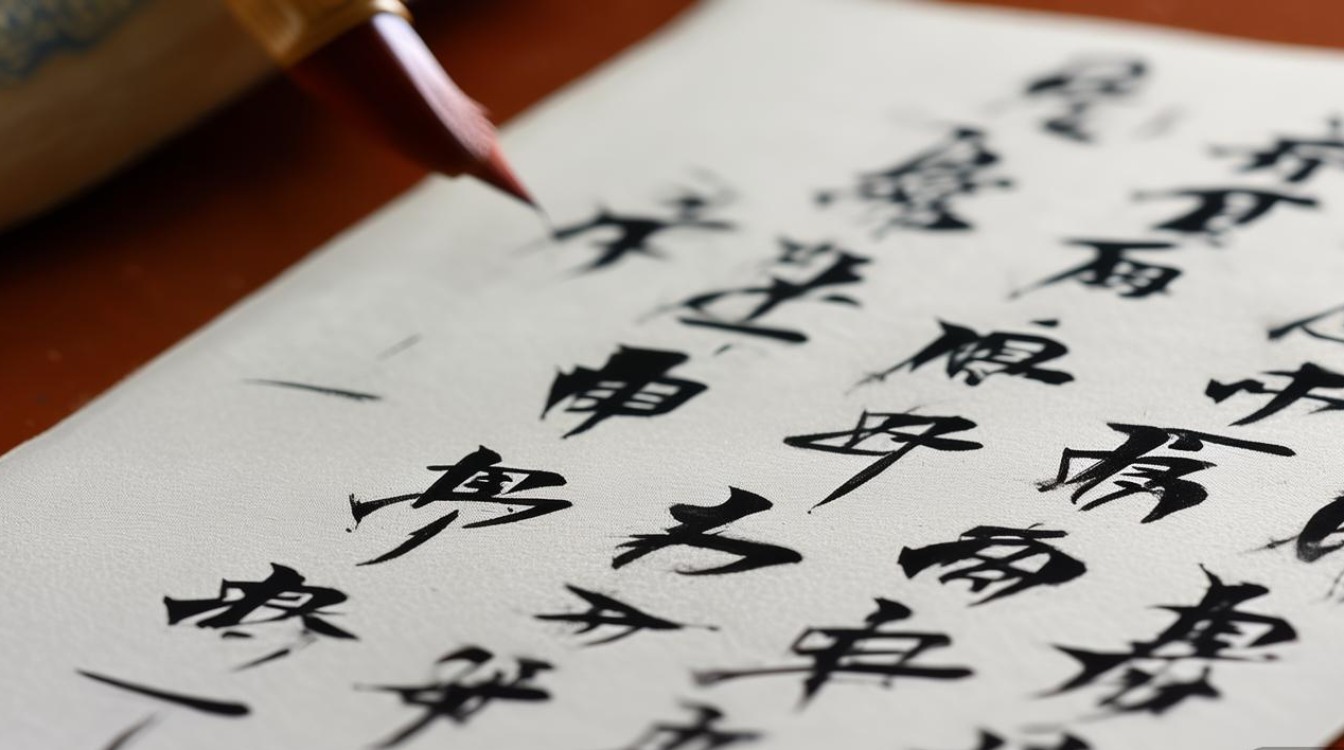

任玉宝幼承家学,六岁临池,初习欧阳询《九成宫》,以楷书筑基,笔力遒劲,结字严谨;及长转师王羲之《兰亭序》、颜真卿《祭侄文稿》,于行书中融入楷书的端庄与草书的流动,形成“静中寓动、险中求稳”的审美特质,中年以后,他遍访碑林,临摹《张迁碑》《石门颂》等汉碑,将碑学的雄浑古拙与帖学的灵动婉约相结合,用笔上兼用中锋与侧锋,既见“屋漏痕”的苍茫,又显“锥画沙”的浑厚,结字则打破常规,或欹侧取势,或疏密对比,在传统法度中注入现代审美意识,其书法五体皆能,尤以行草见长,所作《赤壁赋》《千字文》等长卷,气韵贯通,跌宕起伏,如行云流水,兼具文人的书卷气与金石的力度感。

为更清晰呈现任玉宝书法的艺术特征,可将其不同时期的风格演变及技法特点归纳如下:

| 时期 | 艺术特点 | 代表作品 |

|---|---|---|

| 早期(1980s-1990s) | 以楷书为基,结构严谨,笔法精到,受欧体影响明显,略显拘谨。 | 《楷书千字文》《欧阳询楷书临习》 |

| 中期(2000s-2010s) | 融合行书与草书,笔势渐活,开始碑帖结合,用笔方圆兼施,结字开合有度。 | 《行书赤壁赋》《草书琵琶行》 |

| 2010s至今) | 风格成熟,碑帖融合臻于化境,用笔老辣,结字奇崛,章法疏密对比强烈,兼具金石气与书卷气。 | 《行草兰亭集序》《隶书四条屏》 |

任玉宝的书法创作不仅注重技法锤炼,更强调文化内涵的传达,他认为“书法乃心画”,主张“字外求字”,在创作中融入诗词、哲学、美学等多重修养,使作品兼具形式美与思想性,其作品多次入选全国书法展,并被故宫博物院、中国美术馆等机构收藏,同时他还致力于书法教育,创办书法研习班,出版《任玉宝书法论稿》《楷书技法详解》等著作,培养了大批书法人才,为书法艺术的传承与发展作出重要贡献。

在当代书法创新与传统的碰撞中,任玉宝以“守正创新”为理念,既坚守书法的核心技法与文化精神,又勇于突破形式束缚,其作品既有传统的“根”,又有时代的“魂”,为当代书法的发展提供了有益的启示。

FAQs

问:任玉宝书法的“碑帖融合”具体体现在哪些方面?

答:任玉宝的碑帖融合主要体现在用笔、结字与气韵三个层面,用笔上,他既吸收碑学的方笔、涩笔,如《张迁碑》的厚重古拙,又融入帖学的圆笔、流畅,如王羲之《兰亭序》的婉转灵动,形成“方圆兼备、刚柔相济”的笔法;结字上,他将碑体的扁方、欲侧与帖体的修长、端庄结合,打破单一结构的平衡,在险绝中求稳定;气韵上,他以碑的“金石气”为骨,以帖的“书卷气”为韵,使作品既有苍茫浑厚的力量感,又有典雅飘逸的文人气息。

问:初学者学习任玉宝书法应从哪些方面入手?

答:初学者学习任玉宝书法,建议分三步走:从楷书基础入手,临习其早期楷书作品,如《楷书千字文》,掌握其用笔的精准与结字的严谨;过渡到行书,重点临摹《行书赤壁赋》,体会其笔势的连贯与章法的疏密变化;尝试碑帖融合,通过对比临摹汉碑(如《张迁碑》)与帖学经典(如《兰亭序》),理解其“以碑为骨、以帖为韵”的创作理念,需注重文化修养的提升,多读诗词、书法理论,方能把握作品的精神内涵。