绿中带黄翡翠是翡翠中一种颇具特色的颜色组合,其主色调为鲜亮的绿色,辅以柔和的黄色调,形成独特的视觉效果,这种翡翠在市场上备受关注,既有人钟爱其“绿意盎然”的生机,也有人欣赏其“黄中添彩”的温润,要深入了解绿中带黄翡翠,需从其颜色成因、种水特征、图片鉴别要点及市场价值等方面展开。

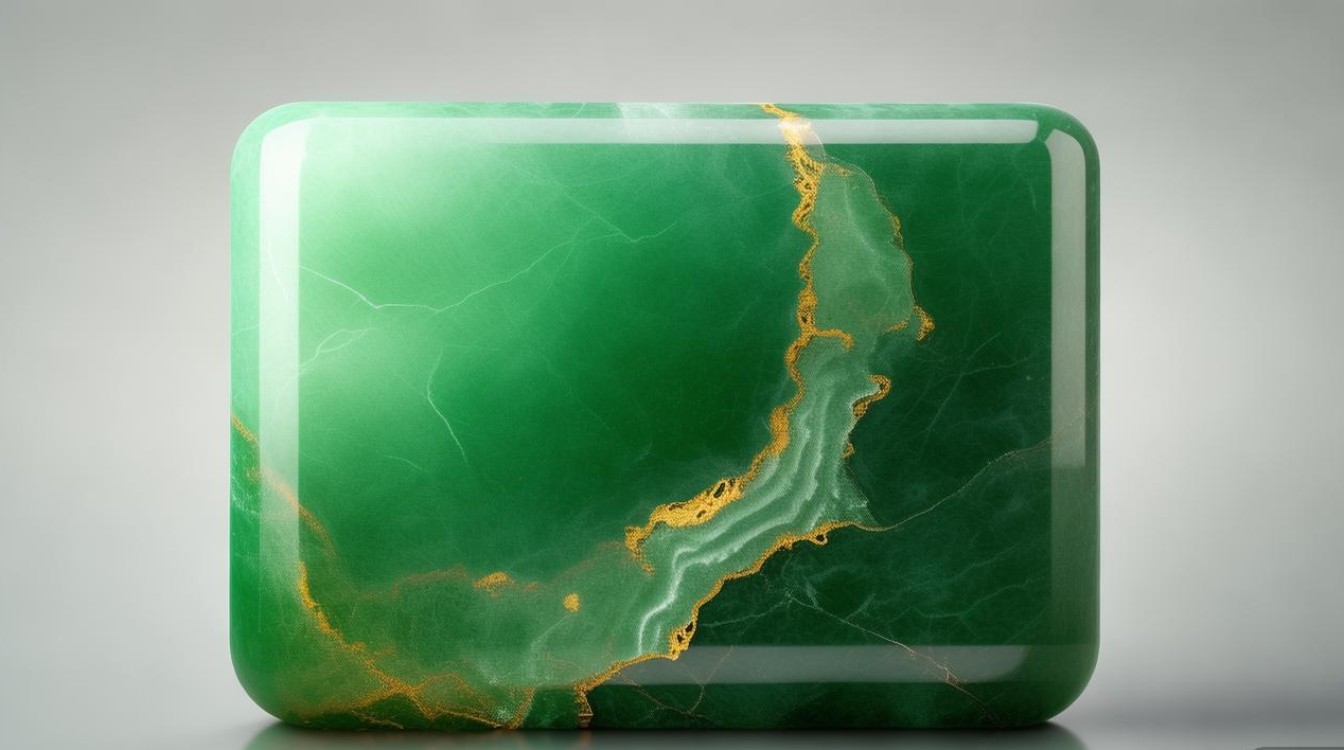

绿中带黄翡翠的颜色形成与翡翠的矿物成分及形成环境密切相关,绿色主要由翡翠中的铬元素致色,铬含量越高,绿色越鲜艳;而黄色则多由次生矿物褐铁矿浸染形成,或是翡翠形成过程中铁离子氧化后的产物,两种颜色的结合,可能是原生绿色与次生黄色叠加,也可能是同一矿物颗粒中不同元素共存导致的色彩过渡,在图片中,优质绿中带黄翡翠的绿色应分布均匀,不偏不倚,黄色则如“洒金”般自然点缀,或形成“黄雾”包裹绿色,整体过渡柔和,无生硬界限,若图片中颜色过于艳丽、分布呈“网状”或“块状”突兀,则可能经过人工染色处理,需谨慎鉴别。

种水是影响绿中带黄翡翠价值的关键因素,种水指翡翠的透明度与细腻度,常见种水类型包括玻璃种、冰种、糯种等,在图片中,玻璃种绿中带黄翡翠呈现明显的玻璃光泽,透明度高,绿色与黄色在通透的质地中相互映衬,宛如“冰种飘花”,灵动鲜活;冰种翡翠则次之,透明度较高,光泽柔和,绿色与黄色的分布更显清雅;糯种翡翠透明度较低,质地略显浑浊,颜色多呈“团块状”分布,图片中可见其内部结构较粗,光泽为油脂感,值得注意的是,种水好的绿中带黄翡翠,即使颜色略淡,也因其通透的质感而更具收藏价值;反之,种水差则颜色暗沉,图片中易出现“水短”现象,缺乏灵动感。

通过图片鉴别绿中带黄翡翠时,需重点观察以下几点:一是颜色的自然度,天然翡翠的绿色与黄色过渡自然,无“色根”外溢或染色“蛛丝马迹”(如颜色沿裂纹分布);二是内部结构,在高清图片中,可见翡翠的“翠性”(纤维交织结构),若图片显示质地过于纯净、无任何棉絮或石纹,则可能是处理过的翡翠;三是瑕疵情况,天然翡翠常含棉、石纹、石筋等瑕疵,图片中若瑕疵分布自然,不影响整体美观,则属正常;若瑕疵过多或呈“蜂窝状”,则品质较低;四是光泽与透明度,天然翡翠呈玻璃光泽或油脂光泽,图片中若光泽暗淡、透明度不均(如局部发白),可能经过注胶处理。

不同品质的绿中带黄翡翠在图片中表现差异显著,以下为常见品质等级的图片特征对比:

| 品质等级 | 颜色特征 | 透明度 | 内部结构 | 常见瑕疵 | 光泽 |

|---|---|---|---|---|---|

| 高档 | 绿色鲜阳,黄色柔和过渡,分布均匀 | 高(玻璃种/冰种) | 细腻致密,翠性不明显 | 少量棉絮,无裂纹 | 强玻璃光泽 |

| 中档 | 绿色偏暗,黄色呈“洒金”状,分布较均匀 | 中(冰种/糯化种) | 结构清晰,可见少量棉絮 | 少量石纹,无大裂 | 油脂-玻璃光泽 |

| 低档 | 绿色暗沉,黄色分布不均,呈“块状” | 低(糯种/豆种) | 结构粗糙,翠性明显 | 棉絮较多,可见裂纹 | 油脂光泽,局部暗淡 |

市场价值方面,绿中带黄翡翠的价格受颜色、种水、工艺及重量综合影响,高档玻璃种或冰种绿中带黄翡翠,若颜色正、分布美,价格可达每克数万元;中档糯种绿中带黄翡翠,价格在每克数千元至万元不等;低档豆种翡翠则价格亲民,每克数百元,选购时,需结合图片与实物对比,避免因拍摄角度、补光等因素导致颜色失真,建议优先选择颜色自然、种水较好、工艺精湛的翡翠,同时要求商家提供权威鉴定证书,确保天然性。

相关问答FAQs

Q1:绿中带黄翡翠一定是次生色吗?

A1:不一定,绿中带黄翡翠的绿色多为原生色(由铬元素致色,形成于翡翠结晶阶段),而黄色可能为次生色(由褐铁矿等次生矿物浸染,形成于翡翠形成后期的风化作用),但也有部分黄色是铁元素在翡翠结晶过程中氧化所致,属于原生色,需通过专业仪器检测(如红外光谱)判断颜色成因,单从图片难以完全确定,需结合翡翠的质地、颜色分布特征综合判断。

Q2:如何从图片区分天然绿中带黄翡翠和处理过的翡翠?

A2:可从四点初步判断:一是颜色分布,天然翡翠颜色过渡自然,无“染料浮感”,处理过的翡翠颜色常沿裂纹或颗粒间隙集中,呈“蛛网状”;二是内部结构,天然翡翠在图片中可见自然棉絮、石纹,处理过的翡翠因注胶或染色,结构可能过于“干净”或呈“胶状”;三是光泽,天然翡翠呈玻璃或油脂光泽,处理过的翡翠光泽可能发闷或呈“树脂光泽”;四是证书,要求提供权威鉴定证书(如NGTC),明确标注“天然翡翠”,避免购买“处理翡翠”(如B货、C货)。